फ़िलोसॉफ़िकल इन्वेस्टिगेशंस

Ludwig Wittgenstein

फ़िलोसॉफ़िकल इन्वेस्टिगेशंस

Tranlsated by Ashok Vohra

This digital edition is based on Ludwig Wittgenstein. फ़िलोसॉफ़िकल इन्वेस्टिगेशंस. Translated by Ashok Vohra, Indian Council of Philosophical Research, 1996. The original-language text is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author’s life plus 70 years or fewer. The translation was kindly released by Prof. Ashok Vohra under the Creative Commons Attribution-ShareAlike licence. The web edition was created by Michele Lavazza in cooperation with Filippo Villaggi and proofread by Abhishek Manhas under the supervision of Désirée Weber from the College of Wooster.

लुडविग विट्गेंस्टाइन

फ़िलोसॉफ़िकल इन्वेस्टिगेशंस

“प्रगति का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि वह वास्तविकता से कहीं अधिक महान् जान पड़ती है।”नेस्ट्रॉय

लेखक का प्राक्कथन

इस पुस्तक में प्रकाशित विचार पिछले सोलह वर्ष के मेरे दार्शनिक अन्वेषण के परिणाम हैं। वे अनेक विषयों से संबंधित हैं : अर्थ, समझ और तर्क के प्रत्ययों से, गणित के आधारों से, चित्त की स्थितियों से और कई दूसरे विषयों से। इन सभी विचारों को मैंने टिप्पणियों, छोटे-छोटे अनुच्छेदों के रूप में लिखा है। कहीं तो एक ही विषय पर इन टिप्पणियों और अनुच्छेदों की लम्बी श्रृंखला है, और कहीं मैं यकायक एक विषय से दूसरे विषय पर पहुँच जाता हूँ। — शुरु में मैं इन्हें एक ऐसी पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था जिसकी मैंने भिन्न‑भिन्न कालों में भिन्न‑भिन्न रूप में कल्पना की। किन्तु इन कल्पनाओं में अनिवार्य बात यह थी कि भावी पुस्तक में मेरे विचार बिना किसी बाधा के सहज ढंग से एक विषय से दूसरे विषय पर चलते चले जायें।

अपने अन्वेषण के परिणामों को इस प्रकार संजोने के अनेक असफल प्रयासों के बाद मुझे अनुभव हुआ कि मैं इसमें कभी सफल नहीं हो पाऊँगा। मुझे लगा कि मैं दार्शनिक टिप्पणियां ही लिख सकूँगा : जैसे ही मैं अपने विचारों को उनकी सहज दिशा के विपरीत किसी एक विषय पर केन्द्रित करने का प्रयत्न करता, वे बिखर जाते। — और इसका कारण अन्वेषण का स्वरूप ही था। क्योंकि, अन्वेषण का स्वरूप ही हमें बृहद् क्षेत्र में, हर ओर आड़ी-तिरछी दिशाओं में जाने को बाध्य करता है। — मानो इस पुस्तक की दार्शनिक टिप्पणियां लम्बी और दुर्बोध यात्राओं के दौरान बनाए गए भूदृश्यों के चित्र हों।

उन्हीं विषयों पर, अथवा उनसे मिलते-जुलते विषयों पर, मैंने बार-बार नये ढंग से सोचा और उनके नए चित्र बनाए। उनमें से अनेक तो बेढब या बेतरतीब थे, क्योंकि उनमें अकुशल चित्रकार की सभी कमियां विद्यमान थीं। पर ऐसे चित्रों को छाँट कर अलग करने पर भी कई संतोषजनक चित्र बचे रहे। अब इन चित्रों को किसी क्रम में रखने और उनमें ऐसी काँट-छाँट करने का काम ही बाकी रह गया था जिससे वे भूदृश्य के चित्र प्रतीत हों। अतः, यह पुस्तक एक चित्रावली ही है।

कुछ समय पहले तक तो मैंने अपने जीवन काल में इस पुस्तक को छपवाने का विचार छोड़ ही दिया था। किन्तु समय-समय पर मेरे मन में यह विचार फिर से उठता रहता था। इसका मुख्य कारण तो मुझे यह पता चलना था कि मेरे अन्वेषण के परिणामों (जिनके बारे में मैं अपने व्याख्यानों, पाण्डुलिपियों और परिचर्चाओं में लोगों को बताता रहा हूँ) को अनेकानेक गलतफहमियों के साथ, कमोबेश तोड़-मरोड़ कर, अथवा उनके ढुलमुल विकृत रूप में प्रसारित किया जा रहा है। इससे मेरे अहं को चोट लगी और अपने आपको समझाने में मुझे कठिनाई हुई।

चार वर्ष पूर्व मुझे अपनी पहली पुस्तक (ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलॉसफ़िक्स) पढ़ने का, और उसमें प्रकाशित अपने विचारों को किसी और को समझाने का मौका मिला। अचानक मुझे लगा कि मुझे अपने उन पुराने और इन नए विचारों को एक साथ प्रकाशित करना चाहिए। मुझे यह भी लगा कि मेरे नए विचारों को ठीक प्रकार से समझने के लिए मेरे सोच-समझ के पुराने ढंग को समझना, और पुराने से नए विचारों की तुलना करना आवश्यक है।

सोलह वर्ष पूर्व जब मैंने दर्शन-शास्त्र में दुबारा रुचि लेनी आरंभ की तभी से मुझे अपनी पहली पुस्तक में प्रकाशित विचारों की गंभीर भूलों का पता है। फ्रैंक रैमसे, जिनसे मैंने उनके जीवन के अन्तिम दो वर्षों में इन विचारों पर अनेक बार विचार-विमर्श किया, द्वारा की गई इन विचारों की आलोचना, इन भूलों पर मेरा ध्यान दिलवाने में जिस सीमा तक सहायक सिद्ध हुई है — उस सीमा का स्वयं मुझे भी अनुमान नहीं है। इससे भी कहीं अधिक मैं इस विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री पी. सराफा का आभारी हूँ जो निरंतर कई वर्षों से मेरे विचारों की एक सुनिश्चित एवं सशक्त आलोचना करते रहे हैं। मैं इस प्रेरणा के लिए उनका आभारी हूँ क्योंकि इस पुस्तक में प्रकाशित अधिकतर विचार ऐसी आलोचना के परिणाम हैं।

अनेक कारणों से यहाँ प्रकाशित विचार अन्य लेखकों के आज के लेखन से, कई तरह से मेल खाते हैं। — यदि मेरी टिप्पणियों पर मेरी विशिष्ट छाप नहीं है, — तो मैं उन पर अपने स्वामित्व का हक नहीं जताऊँगा।

इन टिप्पणियों को प्रकाशित करने में मुझे हिचकिचाहट हो रही है। इस अन्धे युग में, यह असंभव तो नहीं है कि इस तुच्छ पुस्तक के भाग्य में किसी व्यक्ति के मन-मस्तिष्क को आलोकित करना लिखा हो — किन्तु संभवतः ऐसा होगा नहीं।

मैं नहीं चाहता कि मेरे लेखन से पाठक चिन्तन से बच जाएँ। किन्तु यदि संभव हो तो मैं यह चाहता हूँ कि इससे औरों को विचार करने की प्रेरणा मिले।

मैं चाहता था कि मैं एक अच्छी पुस्तक लिखूँ। किन्तु ऐसा हुआ नहीं, और अब इसे सुधारने का समय निकल चुका है।

कैम्ब्रिज, जनवरी, 1945

भाग I

1. “जब मेरे अग्रज किसी वस्तु का नाम पुकार कर उस वस्तु की ओर चले तो मैंने यह देखा और समझ गया कि उस वस्तु को उस ध्वनि से जाना जाता है जिसे उन्होंने उस वस्तु को इंगित करने के लिए उच्चारित किया। उनकी शारीरिक गतिविधियों, जैसे कि चेहरे के हाव-भाव, आँखों का संचालन, शरीर के दूसरे अंगों की हरकतें और उनके स्वर के आरोह-अवरोह, से उनके आशय का पता चलता है। इन भंगिमाओं और गतिविधियों से हमारी मानसिक अवस्था, जैसे कि किसी वस्तु को खोजने की, उसके मिल जाने की, उसे नकारने की या फिर उस से बचे रहने की भी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार जब मैंने बार-बार शब्दों को उनके उचित स्थानों पर विविध वाक्यों में प्रयुक्त होते हुए सुना तो मैं शनैः-शनैः सीख गया कि वे किन वस्तुओं के प्रतीक हैं, और जब मैंने अपने मुँह से वैसी ध्वनि निकालना सीख लिया तो मैं भी उनका प्रयोग अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए करने लगा।” (ऑगस्टीन, कन्फैशंस, 1.8)

मुझे ऐसा लगता है कि इन शब्दों में मानव-भाषा के सार का एक विशेष चित्रण है। इसके अनुसार भाषा का प्रत्येक शब्द तो किसी वस्तु का नाम है, तथा वाक्य ऐसे नामों के समूह हैं। — भाषा के इस चित्रण में हमें इस विचार का उद्गम मिलता है कि प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है। यह अर्थ उस शब्द से जुड़ा होता है। शब्द तो वस्तु का ही प्रतीक है।

विभिन्न शब्द-प्रकारों के अन्तर के अस्तित्व के बारे में तो ऑगस्टीन कुछ कहते ही नहीं। मेरे विचार से यदि आप भाषा को इस प्रकार निरूपित करते हैं तो आप मुख्य रूप से संज्ञा, — जैसे “मेज”, “कुर्सी”, “रोटी” एवं लोगों के नामों — के बारे में ही सोचते हैं, और केवल अपरोक्ष रूप से ही कुछ विशेष कार्यों एवं गुणों के नामों के बारे में सोचते हैं, और शेष शब्द-प्रकारों के बारे में कुछ भी सोचते ही नहीं।

अब भाषा के निम्नलिखित प्रयोग के बारे में सोचिए : मैं किसी को खरीददारी के लिए बाजार भेजता हूँ। मैं उसे “पाँच लाल सेब” लिखा हुआ पर्चा देता हूँ। वह उसे लेकर दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार “सेब” लिखे हुए खाने को खोलता है; फिर वह सारिणी में “लाल” शब्द को देखता है जिस के सामने एक रंग का नमूना है; और फिर वह “पाँच” शब्द आने तक गिनती गिनता है — मैं मानता हूँ कि उसने गिनती कण्ठस्थ कर रखी है और वह गिनती के प्रत्येक पग पर खाने में से एक सेब रंग वाले नमूने के साथ मिलाकर निकालता है। — इस प्रकार और इससे मिलते जुलते ढंग से ही हम शब्दों से काम चलाते हैं — “लेकिन उसे कैसे पता चलता है कि उसे कहाँ और कैसे ‘लाल’ शब्द का अर्थ ढूँढना है और उसे ‘पाँच’ शब्द के साथ क्या करना है?” बहरहाल मैं समझता हूँ कि वह वैसा ही करता है जैसे मैंने कहा है। व्याख्याओं का कहीं न कहीं तो अन्त होता ही है। — परन्तु “पाँच” शब्द का अर्थ क्या है? — इस प्रकार का कोई प्रश्न यहाँ नहीं उठता, प्रश्न तो यह है कि “पाँच” शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है।

2. अर्थ का यह दार्शनिक प्रत्यय भाषा के प्रयोग के बारे में किये गए आदिम चिंतन में पाया जाता है। परन्तु यह भी कहा जा सकता है कि भाषा का यह निरूपण हमारी भाषा से भी अधिक आदिम भाषा का है।

आइए हम ऐसी भाषा की कल्पना करें जो ऑगस्टीन के विवरण के अनुरूप हो। यह भाषा एक गृहनिर्माण करने वाले राजमिस्त्री क एवं उसके सहायक ख के बीच संलाप के लिए है। क निर्माण-पत्थरों से निर्माण कर रहा है : उनमें गुटके, खम्बे पट्टियाँ और कड़ियाँ हैं। ख का काम क की आवश्यकता के क्रम में, क को पत्थर देना है। इस हेतु वे एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें “गुटका”, “खम्बा”, “पट्टी”, “कड़ी” शब्द आते हैं। क इन शब्दों को बोलता है; — ख उस पत्थर को ले आता है जो कि उसने उस शब्द के उच्चारण पर लाना सीखा है। — इसे एक संपूर्ण आदिम भाषा समझिए।

3. यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑगस्टीन किसी संलाप-व्यवस्था का उदाहरण देते हैं; किन्तु भाषा कहलाने वाला प्रत्येक क्रिया-कलाप ऐसी व्यवस्था नहीं होता। और उन बहुत सी स्थितियों में जिनमें यह प्रश्न उठता है : “क्या यह एक उपयुक्त विवरण है या नहीं?” यही कहना पड़ता है : “हाँ यह उपयुक्त है, किन्तु केवल संकीर्ण सीमित क्षेत्र के लिए, न कि उस सारे क्षेत्र के लिए जिसका आप वर्णन करने का दावा कर रहे थे।”

यह ऐसा ही होगा जैसे कि कोई कहे : “किसी खेल को खेलना तो कुछ वस्तुओं को नियमानुसार एक पटल पर घुमाना फिराना भर ही होता है......” — और हम उत्तर दें : आप केवल पटल पर खेले जाने वाले खेलों के बारे में ही सोचते जान पड़ते हैं, किन्तु अन्य प्रकार के खेल भी होते हैं। आप अपनी परिभाषा को संशोधित कर सकते हैं, उसे उन्हीं खेलों तक स्पष्टतः सीमित करके जिन पर आपकी परिभाषा लागू होती है।

4. किसी ऐसी लिपि की कल्पना कीजिए जिसमें अक्षर ध्वनियों के नाम होने के साथ-साथ विराम-चिह्न एवं जोर देने के चिह्न भी हों। (लिपि को ध्वनि-व्यवस्थाओं का वर्णन देने की भाषा के रूप में भी समझा जा सकता है।) अब कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति यूँ समझे कि यह लिपि अक्षरों एवं ध्वनियों का साहचर्य मात्र है तथा उन अक्षरों का अन्य कोई कार्य ही नहीं है। इस लिपि जैसी अति सरल संकल्पना जैसी ही है ऑगस्टीन की भाषा संबंधी संकल्पना।

5. यदि हम §1 में दिये गये उदाहरण का निरीक्षण करें, तो शायद हमें इस बात की भनक पड़ जाए कि भाषा का प्रयोग शब्दार्थ की ऐसी संकल्पना के कोहरे से ऐसा घिरा हुआ है कि उसे स्पष्ट देखना असंभव है। भाषा के आदिम प्रकार के ऐसे उपयोगों का परीक्षण करने से यह कोहरा हट जायेगा जिनमें शब्दों के उद्देश्य एवं क्रियाकलाप स्पष्ट होते हैं।

जब बच्चा बोलना सीखता है तो भाषा के ऐसे ही आदिम प्रकारों का प्रयोग करता है। यहाँ भाषा का सिखाना व्याख्या न होकर प्रशिक्षण है।

6. हम कल्पना कर सकते हैं कि §2 में वर्णित भाषा क एवं ख की, अपितु किसी जन-जाति की सम्पूर्ण भाषा है। बच्चों को यही सिखाया जाता है कि यही कार्य करें, उनको करते हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, और दूसरे के शब्दों पर यही प्रतिक्रिया करें।

अध्यापक का वस्तुओं को इंगित करते हुए, बच्चों का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना और ऐसा करते समय किसी शब्द का उच्चारण करना इस प्रशिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है; उदाहरणार्थ “पट्टी” शब्द का उच्चारण करते हुए उचित आकार की ओर इंगित करना। (मैं इसे “निदर्शनात्मक परिभाषा” नहीं कहना चाहता क्योंकि बच्चा अभी यह नहीं पूछ सकता कि इसका नाम क्या है। मैं इसे शब्दों का “निदर्शनात्मक शिक्षण” कहूँगा। — मैं कहता हूँ कि यह प्रशिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है; इसलिए नहीं कि इसके अलावा प्रशिक्षण के किसी अन्य प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती बल्कि इसलिए कि मानव-जाति के साथ होता ऐसा ही है।) यह कहा जा सकता है कि शब्दों का निदर्शनात्मक प्रशिक्षण शब्द और विषय का साहचर्य स्थापित करता है। परन्तु इसका अर्थ क्या है? इसके तो अनेक अर्थ हो सकते हैं; सर्वप्रथम तो हम संभवतः यही सोचेंगे कि किसी शब्द के सुनने पर बच्चे के मानस पटल पर उस विषय का चित्र उभर आता है। किन्तु यदि ऐसा होता भी हो, तो भी — क्या शब्द का प्रयोजन यही है? — हाँ यह प्रयोजन भी हो सकता है। — मैं शब्दों के (ध्वनियों की एक श्रृंखला के) ऐसे प्रयोग की कल्पना कर सकता हूँ। (शब्द का उच्चारण करना तो कल्पना के स्वर-मण्डल पर स्वर को छेड़ने जैसा ही है। परन्तु §2 की भाषा में शब्दों का प्रयोजन बिम्बोद्दीपन तो नहीं है। (हालांकि संभव है कि हमें आगे चलकर पता चले कि बिम्बोद्दीपन भाषा के वास्तविक प्रयोजन को समझने में सहायक हो सकता है।)

परन्तु यदि निदर्शनात्मक शिक्षण का ऐसा परिणाम है — तो क्या यह कहना होगा कि इस से शाब्द-बोध प्रभावित होता है? क्या आप “पट्टी”, कथन को नहीं समझते जब आप इस कथन को सुनकर अमुक कार्य करने लगते हैं? — बेशक, निदर्शनात्मक शिक्षण ऐसा करने में सहायक तो हुआ, परन्तु विशेष प्रशिक्षण के संयोग के साथ ही। अन्य प्रशिक्षण के साथ, इन्हीं शब्दों का वही निदर्शनात्मक शिक्षण नितान्त भिन्न बोध कराने वाला होता।

“मैं छड़ और टेकन को जोड़कर एक ब्रेक बना देता हूँ” — हाँ, तभी जब कि शेष यन्त्र उपलब्ध हों। उस पूरे यन्त्र के साथ तो यह ब्रेक-टेकन है, परन्तु उससे वियुक्त होकर तो वह टेकन भी नहीं। ऐसी अवस्था में तो यह कुछ भी हो सकता है — या फिर कुछ भी नहीं।

7. §2 की भाषा के वास्तविक प्रयोग में कोई व्यक्ति तो शब्दों का उच्चारण करता है, और कोई अन्य व्यक्ति उन पर अमल करता है। इस भाषा को सिखाने में इस तरह की प्रक्रिया होगी : शिक्षार्थी विषयों के नाम बोलता है; यानी जब अध्यापक पत्थर की ओर इशारा करता है तो शिक्षार्थी उस शब्द का उच्चारण करता है। — और इससे भी अधिक सरल प्रक्रिया होगी : शिक्षार्थी अध्यापक के शब्दों को दोहराता है — ये दोनों ही भाषा से मिलती-जुलती प्रक्रियाएं हैं।

हम §2 के शब्दों की प्रयोगविधि की पूर्ण प्रक्रिया को उन खेलों में से एक खेल मान सकते हैं जिनसे बच्चे अपनी मातृभाषा सीखते हैं। मैं इन खेलों को “भाषा-खेल” कहूँगा, और कभी-कभी किसी आदिम भाषा को भी भाषा-खेल कहूँगा।

और पत्थरों के नाम बोलने एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा बोले गए शब्दों को दोहराने की प्रक्रियाएं भी भाषा-खेल कही जा सकती हैं। रिंग-ए-रिंग-ए-रोजिज़ जैसे खेलों में शब्दों के प्रयोग के बारे में सोचिए।

भाषा और उसके साथ गंथी हुई क्रियाओं के साकल्य को भी मैं “भाषा-खेल” कहूँगा।

8. आइए अब हम §2 के किसी भाषा-विस्तार का निरीक्षण करें। मान लीजिए कि उसमें “गुटका”, “खम्बा” इत्यादि चार शब्दों के अतिरिक्त अब उन शब्दों की श्रृंखला भी है जिनका प्रयोग वही है जो कि 81 में दुकानदार द्वारा किए गए अंकों का प्रयोग है (यह वर्णमाला के अक्षरों की श्रृंखला भी हो सकती है)। और मान लीजिए कि उसमें संकेत-भंगिमा से जुड़े दो और शब्द हैं जो “यह” एवं “वहाँ” भी हो सकते

हैं (क्योंकि इससे उनका प्रयोग मोटे तौर पर इंगित होता है); और अन्ततः मान लीजिए उसमें रंगों के कई नमूने भी हैं। “ई-पट्टियाँ-वहाँ” जैसा आदेश क देता है। इसी के साथ-साथ वह अपने सहायक को रंग का एक नमूना दिखाता है, और जब वह “वहाँ” कहता है तो निर्माण-स्थल के किसी स्थान की ओर संकेत भी करता है। ई पर्यन्त वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए ख पट्टियों के ढेर में से, नमूने के रंग की पट्टियां निकालता है और उन्हें क के द्वारा दिखाए गए स्थान पर लाता है। — अन्य अवसरों पर क आदेश देता है : “यह वहाँ”। “यह” कहने के साथ-साथ वह किसी निर्माण-पत्थर की ओर संकेत करता है। और इसी प्रकार के कई अन्य आदेश देता है।

9. जब कोई बच्चा इस भाषा को सीखता है तो उसे ‘अंक’ शृंखला अ, आ, इ, ई,... को कंठस्थ करना पड़ता है। और उसे उनका प्रयोग भी सीखना पड़ता है। — क्या इस प्रशिक्षण में इन शब्दों का निदर्शनात्मक प्रशिक्षण सम्मिलित होगा? — उदाहरणार्थ, लोग पट्टियों की ओर संकेत करके गिनेंगेः “अ, आ, इ...” पट्टियां। — गणना के लिए प्रयुक्त होने की बजाय, तत्काल दिखाई देने वाले विषय-समूहों को इंगित करने वाले अंकों का निदर्शनात्मक शिक्षण, “गुटका”, “खम्बा” इत्यादि शब्दों के निदर्शनात्मक शिक्षण जैसा ही होता है। बच्चे प्रथम पाँच या छः अंक इसी प्रकार सीखते हैं।

क्या “वहाँ” और “यह” भी निदर्शनात्मक विधि से सिखाए जाते हैं? — सोचिए कि किस प्रकार उनका प्रयोग सिखाया जाता है। संभवतः स्थलों एवं वस्तुओं की ओर संकेत करके ऐसा किया जा सकता है। पर तब यह मानना पड़ेगा कि शब्द द्वारा इंगित करने का काम हम प्रयोग सिखाने में ही नहीं करते, प्रयोग में भी करते हैं।

10. अब प्रश्न उठता है कि इस भाषा के शब्दों का अर्थ क्या है? — उनके प्रयोग यदि उनके अर्थों को नहीं दशति तो किसे उनके अर्थ दर्शाने वाला माना जाए? और उसका विवरण तो हम दे ही चुके हैं। तो हमारा कहना है कि “इस शब्द का अर्थ यह है” इस अभिव्यक्ति को उसी विवरण का अंग बनाया जाए। दूसरे शब्दों में इस विवरण का आकार होना चाहिए : “... शब्द का अर्थ है...”I

“पट्टी शब्द के प्रयोग के विवरण का रूपान्तर करके यह कहा जा सकता है कि अमुक शब्द का अर्थ अमुक वस्तु है। उदाहरणार्थ, जब हमें इस भ्रान्ति का निराकरण करना हो कि “पट्टी” शब्द उस निर्माण-पत्थर के आकार का द्योतक है जिस पत्थर को हम वस्तुतः “गुटका” कहते हैं तो ऐसा ही किया जाएगा। किन्तु इस प्रकार का ‘द्योतन’, अर्थात् इन शब्दों का शेष सब बातों के लिए प्रयोग, तो पहले से ही ज्ञात है।

यह कहना भी उतना ही उपयुक्त होगा कि “अ”, “आ” इत्यादि प्रतीकों का अर्थ अंक है; उदाहरणार्थ, जब यह कथन इस भ्रान्ति का निराकरण करता है कि भाषा में “अ”, “आ”, “इ” का वही कार्य है जो कि वास्तव में “गुटका”, “पट्टी”, “खम्बा” का है। और यह भी कहा जा सकता है कि “इ” का अर्थ यह अंक है, न कि वह अंक उदाहरणार्थ जब इससे यह समझाया जाए कि अक्षरों को अ, आ, इ, ई इत्यादि क्रम में प्रयोग करना होता है न कि अ, आ, ई, इ क्रम में।

परन्तु शब्दों के प्रयोगों के विवरणों के इस प्रकार के समीकरण से शब्दों के प्रयोगों सादृश्य नहीं आ जाता। क्योंकि, जैसा कि हमें स्पष्ट है, वे एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं।

11. औज़ार-बक्स में रखे औज़ारों के बारे में सोचिए : उसमें हथौड़ा है, प्लास है, आरी है, पेचकस है, पट्टिका है, गोंददानी है, गोंद है, कीलें और पेच हैं। — शब्दों के कार्य वैसे ही विभिन्न हैं जैसे कि इन वस्तुओं के कार्य। (और दोनों ही में समानताएं भी हैं।)

वस्तुतः, हम जिससे भ्रमित होते हैं वह है शब्दों की एकाकृति, जब हम उन्हें सुनते हैं, अथवा लिखित या मुद्रित देखते हैं। क्योंकि इनकी प्रयोगविधि हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलती विशेषतः दार्शनिक चिंतन करते समय तो बिल्कुल भी नहीं!

12. यह रेल-इंजन के चालक-कक्ष को देखने जैसा ही है। वहाँ हमें सभी हत्थे लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। (स्वाभाविकतः, क्योंकि वे सभी पकड़ने के लिए होते हैं।) किन्तु उनमें से एक तो क्रैंक का हत्था है जिसे अविराम चलाया जा सकता है (जो कि वाल्व के खुलने को नियमित करता है); दूसरा हत्था स्विच का है जिसकी केवल दो ही स्थितियां हैं : चालू या बन्द! तीसरा ब्रेकलिवर का हत्था है जिसे जितना अधिक खींचे उतनी ही अधिक ब्रेक लगती है; चौथा, पंप का हत्थाः जिसे आगे-पीछे चलाने से ही कोई गति होती है।

13. “भाषा के प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है” कहने मात्र से तो हम तब तक कुछ भी नहीं कह पाते जब तक हम यह व्याख्या नहीं करते कि निश्चित रूप से हम कौन से भेद करना चाहते हैं। (हाँ, यह तो हो सकता है कि §8 की भाषा के शब्दों का हम ऐसे ‘अर्थहीन’ शब्दों से भेद करना चाहें जैसे कि लुइस राल की कविताओं में आने वाले शब्द, अथवा गानों में आने वाले “डमडम-डिगाडिगा” जैसे शब्द।

14. किसी के इस कथन की कल्पना कीजिए : “सभी औजार कुछ न कुछ परिवर्तन करने के लिए होते हैं। जैसे हथौड़ा कील की स्थिति में परिवर्तन करता है, आरी बदलाव लाती है बोर्ड के आकार में; आदि, आदि।” — किन्तु पट्टिका, गोंददानी, कीलों से क्या बदलता है? — “हमारा ज्ञान — वस्तु की लम्बाई का, गोंद के तापमान का, और बक्से के ठोसपन का।” — परन्तु क्या अभिव्यक्तियों के इस समीकरण से कुछ भी उपलब्ध होगा? —

15. “द्योतक है” शब्द का सबसे सीधा प्रयोग सम्भवतः तभी होता है जब द्योतित वस्तु पर वह प्रतीक अंकित कर दिया जाए जिसका वह द्योतन करता है। मान लीजिए कि क द्वारा निर्माण कार्य में लाए जाने वाले औजारों पर कुछ चिह्न लगे हुए हैं। जब क अपने सहायक को अमुक चिह्न दिखाता है, तो वह उस चिह्न वाले औज़ार ले आता है।

इस प्रकार तथा इससे बहुत कुछ मिलते-जुलते प्रकारों से ही नाम का अर्थ होता है तथा किसी विषय का नामकरण भी। दार्शनिक चिन्तन में बहुधा अपने आप से यह कहना लाभप्रद सिद्ध होगा : किसी वस्तु का नामकरण तो उस वस्तु पर लेबल लगाने जैसा ही है।

16. उन रंग नमूनों के बारे में क्या कहा जाए जो ख को क दिखाता है : क्या वे भाषा के अंग हैं? आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं। वे शब्द तो नहीं हैं फिर भी जब मैं किसी को कहता हूँ : “‘वह’ शब्द का उच्चारण करो”, तब ‘वह’ शब्द को तो आप उस वाक्य का एक अंग ही मानेंगे। फिर भी, उसका कार्य तो है, यह कार्य भाषा-खेल §8 में रंग-नमूने जैसा ही है; अर्थात् वह जो अन्य व्यक्ति कहना चाहता है उसका नमूना है।

नमूनों को भाषा के उपकरण मानना सर्वाधिक स्वाभाविक और भ्रान्ति रहित है।

((निजवाचक सर्वनाम “यह वाक्य” पर टिप्पणी।))

17. यह कहना संभव होगा : §8 की भाषा में विभिन्न प्रकार के शब्द हैं। क्योंकि “पट्टी” शब्द के कार्य और “गुटका” शब्द के कार्य का सादृश्य “पट्टी” शब्द के कार्य और “ई” शब्द के कार्य के सादृश्य से कहीं अधिक है। परन्तु शब्दों के वर्ग बनाना तो हमारे वर्गीकरण के उद्देश्य पर और हमारे झुकाव पर निर्भर करता है।

उन विभिन्न दृष्टियों के बारे में सोचिए जिनसे औज़ारों का, या फिर शतरंज के मोहरों का वर्गीकरण किया जा सकता है।

18. इस बात से परेशान न हों कि §2 एवं §8 की भाषाओं में केवल आदेश ही हैं। यदि आप यह कहना चाहते हैं कि इससे यह प्रदर्शित होता है कि वे भाषाएं अपूर्ण हैं तो अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या हमारी भाषा पूर्ण है, — क्या वह पूर्ण थी जब उसमें अभी रसायन-शास्त्र की प्रतीक-पद्धति और अत्यणुकलन गणितीय प्रतीक-पद्धति का समावेश नहीं हुआ था; क्योंकि ये तो यूँ कहिए कि हमारी भाषा के उपनगर ही हैं। (और एक कस्बे को कस्बा होने के लिए कितने मकान, या कितनी वीथियाँ चाहिऐं?) हमारी भाषा को एक पुराने नगर रूप में देखा जा सकता है : एक भूल-भुलैयाँ छोटी संकरी गलियों एवं चौराहों की, पुराने एवं नए मकानों और विभिन्न कालों में समय-समय पर परिवर्तित मकानों की; और यह भूल-भुलैयाँ घिरी है नई बस्तियों से, जिनमें सीधी-सपाट सड़कें एवं एक जैसे घर हैं।

19. ऐसी भाषा की कल्पना करना सुगम है जिसमें केवल युद्ध के आदेश एवं विवरण हों — या फिर ऐसी भाषा की कल्पना भी सुगम है जिसमें केवल प्रश्न हों और उनके उत्तर हाँ या ना में देने के लिए अभिव्यक्तियां हों। और अनगिनत अन्य भाषाओं की कल्पना करना भी सुगम है। — और किसी भाषा की कल्पना करने का अर्थ तो एक जीवन-शैली की कल्पना करना है।

परन्तु इस बारे में क्या कहेंगे : क्या §2 की भाषा में “पट्टी!” शब्द है, या वाक्य? — यदि यह शब्द है तो निश्चय ही इस का अर्थ वही नहीं है जो हमारी लोकभाषा में इसी की ध्वनि वाले शब्द का है, क्योंकि §2 की भाषा में एक बुलावा है। किन्तु यदि यह वाक्य है तो निश्चय ही हमारी भाषा का न्यूनीकृत वाक्य “पट्टी!” तो नहीं हो सकता — जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, आप “पट्टी!” बुलावे को शब्द भी कह सकते हैं और वाक्य भी; शायद इसे अपभ्रंश वाक्य कहना उचित होगा (जैसे हम अपभ्रंश हाइपरबोला कहते हैं); वास्तव में यह हमारा ‘न्यूनीकृत’ वाक्य ही है। — परन्तु निश्चय ही यह तो “मुझे पट्टी ला दो” वाक्य का एक लघु रूप मात्र है, और उदाहरण §2 में तो ऐसा कोई वाक्य है ही नहीं। — परन्तु इसके विपरीत मैं यह क्यों न कहूँ कि “मुझे पट्टी ला दो” वाक्य, “पट्टी!” वाक्य का विस्तार है? क्योंकि जब आप “पट्टी!” कहते हैं तो वास्तव में आपका आशय होता है : “मुझे पट्टी ला दो”। पर आप यह कैसे करते हैं : कैसे यह अर्थ होता है जब आप “पट्टी!” कहते हैं? क्या आप अपने आप से असंक्षिप्त वाक्य कहते हैं? और यह बताने के लिए कि “पट्टी!” बुलावे से किसी का क्या अर्थ होता है, मैं इस बुलावे का किसी अन्य अभिव्यक्ति में अनुवाद क्यों करूँ? और यदि इन दोनों का अर्थ एक ही है तो मैं क्यों कहूँ : “जब वह ‘पट्टी!’ कहता है तो उसका अर्थ ‘पट्टी!’ होता है”? पुनः यदि आपका अर्थ “मुझे पट्टी ला दो” हो सकता है तो आप का अर्थ “पट्टी!” क्यों नहीं हो सकता? — परन्तु जब मैं “पट्टी!” कहता हूँ तो मैं जो चाहता हूँ वह यह है कि वह मुझे पट्टी ला दे! — निश्चय ही; किन्तु ‘यह चाहना’ क्या आपके कहे वाक्य से भिन्न किसी वाक्य को किसी न किसी रूप में सोचना है? —

20. परन्तु अब ऐसा लगता है कि जब कोई कहता है, “मुझे पट्टी ला दो”, तो इस अभिव्यक्ति से उसका अर्थ अकेले शब्द “पट्टी!” के अनुरूप कोई एक लम्बा शब्द हो सकता है। — तो क्या इससे हमारा अर्थ कभी तो एक शब्द, और कभी चार शब्द हो सकता है? और प्रायः इससे हमारा अर्थ कैसे होता है? — मेरे विचार में हमारी प्रवृत्ति यह कहने की होगी : इस वाक्य से हमारा अर्थ चतुश्शब्द होता है जब हम इस वाक्य को “मुझे एक पट्टी दो”, “उसे एक पट्टी दो”, “दो पट्टियां लाओ” इत्यादि वाक्यों से भेद करते हुए प्रयोग करते हैं; अर्थात् उन वाक्यों से भेद करते हुए जिनमें हमारे आदेशों में प्रयुक्त अलग-अलग शब्दों के इतर संयोग होते हैं। — किन्तु किसी वाक्य को अन्य वाक्यों से भेद करते हुए प्रयोग करने में क्या निहित होता है? क्या अन्य वाक्य संभवत : मन में विचरते रहते हैं? सभी ही? उस वाक्य को कहते हुए ही अथवा उससे पहले या फिर बाद में भी? — नहीं। यह व्याख्या चाहे हमें कुछ लुभावनी भी लगे तो भी यह देखने के लिए कि हम यहाँ पथभ्रष्ट हो रहे हैं, हमें केवल क्षण भर के लिए इतना ही सोचना आवश्यक है कि वास्तव में होता क्या है। हम कहते हैं कि हम आदेशात्मक वाक्य का अन्य वाक्यों से भेद करते हुए प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारी भाषा में उन अन्य वाक्यों की संभावना निहित है। वह विदेशी जो हमारी भाषा को नहीं समझता, और जिसने कई बार किसी को “मुझे पट्टी ला दो!” आदेश देते हुए सुना है संभवतः यह सोचे कि यह संपूर्ण ध्वनि-श्रृंखला तो ‘निर्माण-पत्थर’ जैसे उसकी भाषा के शब्द जैसा एक ही शब्द है। यदि उसने यह आदेश दिया होता, तो शायद वह उसका उच्चारण किसी और प्रकार से करता, और हम कहते : उसका उच्चारण इतना विचित्र इसलिए है कि वह इसे एक ही शब्द मानता है। — परन्तु ऐसा उच्चारण करते हुए क्या उसमें कुछ अन्य क्रिया नहीं हो रही होती — ऐसी प्रक्रिया जो इस तथ्य से सम्बद्ध हो कि उसकी इस वाक्य की संकल्पना एक ही शब्द की है? — या तो उसमें वही प्रक्रिया होगी या फिर उससे कुछ भिन्न। जब आप ऐसा आदेश देते हैं तो आप को क्या लगता है? यह आदेश देते हुए क्या आप सजग हैं- कि यह चार शब्दों का समूह है? बेशक, आप इस भाषा — जिसमें अन्य वाक्य भी हैं — में निपुण हैं, किन्तु आपकी यह निपुणता क्या तभी प्रकाशित होती है जब आप वाक्य को बोलते हैं? और यह मैंने मान ही लिया है कि यदि किसी विदेशी की इस वाक्य की संकल्पना भिन्न है, तो उसका उच्चारण भी भिन्न ही होगा। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि जिसे हम उसकी भ्रान्त संकल्पना कहते हैं वह उसके आदेश की किसी सहगामी प्रक्रिया में निहित हो।

यह ‘पदलोची’ वाक्य है, इसलिए नहीं कि इसको बोलते हुए जो हम सोचते हैं उसमें से कुछ छूट जाता है, परन्तु इसलिए कि हमारी भाषा के विशिष्ट प्रतिमान की तुलना में यह संक्षिप्त है। — बेशक यहाँ कोई टोक सकता है : “आप यह मानते हैं कि संक्षिप्त और असंक्षिप्त वाक्य का अर्थ एक ही है — तो यह अर्थ क्या है? क्या इस अर्थ के लिए कोई भाषाई अभिव्यक्ति नहीं है?” — किन्तु वाक्यों के एक ही अर्थ होने का तथ्य क्या उनके प्रयोग की अभिन्नता में ही निहित नहीं है? — (रूसी भाषा में “पत्थर लाल है” की बजाय “पत्थर लाल” कहते हैं; क्या उन्हें इस के अर्थ में “है” का अभाव खटकता है, या फिर वे उसे अपने विचार में जोड़ लेते हैं?)

21. ऐसे भाषा-खेल की कल्पना कीजिए जिसमें क पूछता है और ख चट्टे में पड़ी हुई पट्टियों या गुटकों की संख्या बताता है, अथवा फिर किसी स्थान पर रखे निर्माण-पत्थरों के रंग और आकार बताता है। ऐसा विवरण यूँ भी हो सकता है : “पाँच पट्टियां”। तो विवरण अथवा कथन “पांच पट्टियां” तथा आदेश “पांच पट्टियां!” में क्या अन्तर है? — यह तो भाषा-खेल में इन शब्दों के उच्चारण के ढंग पर निर्भर करता है। उन्हें बोलते हुए कंठस्वर, भंगिमा तथा अन्य बहुत कुछ भी बेशक भिन्न ही होगा। परन्तु हम कंठ-स्वर की अभिन्नता की भी कल्पना कर सकते हैं-क्योंकि आदेश और विवरण दोनों ही विभिन्न प्रकार के कंठस्वरों और विभिन्न भंगिमाओं के साथ कहे जा सकते हैं-अन्तर तो केवल उनके प्रयोग में है। (निश्चय ही हम “कथन” और “आदेश” शब्दों को वाक्यों के व्याकरण-सम्मत आकारों के रूप में तथा स्वर-शैलियों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं; हम वास्तव में “क्या आज मौसम लुभावना नहीं?” को प्रश्न कहते हैं यद्यपि इसका कथन के रूप में प्रयोग होता है।) हम ऐसी भाषा की कल्पना कर सकते हैं जिसमें सभी वाक्यों का आकार तथा स्वर आलंकारिक प्रश्नों का सा हो; या फिर प्रत्येक आदेश का आकार “क्या आप चाहेंगे कि...?” प्रश्न रूप हो। संभवत : तब यह कहा जाए : “वह जो कहता है उसका आकार तो प्रश्न रूपी है, परन्तु वास्तव में वह आदेश है” — अर्थात् भाषा के प्रयोग की विधि में उसका प्रयोग आदेश का है। (इसी प्रकार “आप यह करेंगे” कथन भविष्यवाणी के रूप में नहीं, अपितु आदेश के रूप में, कहा जाता है। वह क्या है जो इसे भविष्यवाणी अथवा आदेश का रूप प्रदान करता है?)

22. फ्रेगे की यह धारणा, कि प्रत्येक कथ्य में एक तथ्य निहित होता है, वास्तव में हमारी भाषा में प्रत्येक कथन को “यह अभिकथित है कि अमुक स्थिति है” — रूप में लिखने की संभावना पर आधारित है। किन्तु “अमुक स्थिति है” हमारी भाषा का वाक्य नहीं है — भाषा-खेल में ऐसी तो कोई चाल ही नहीं है। और “यह अभिकथित है कि...” न लिखकर यदि मैं “यह अभिकथित है : अमुक-अमुक स्थिति है” लिखूँ तो “यह अभिकथित है” शब्द निष्प्रयोजन हो जाते हैं।

प्रत्येक कथन को एक प्रश्न के रूप में लिखकर फिर “हाँ” जोड़कर भी तो लिखा जा सकता है; उदाहरणार्थ : “क्या वर्षा हो रही है? हाँ!”। क्या इससे यह प्रदर्शित होता है कि प्रत्येक कथन में एक प्रश्न निहित है?

उदाहरणार्थ : प्रश्नवाचक चिह्न से भेद करते हुए अभिकथन चिह्न के प्रयोग का तो हमें बेशक अधिकार है ही, या फिर यदि हम चाहें तो इसका प्रयोग अभिकथन को गल्प अथवा प्राक्कल्पना से भेद करने के लिए भी कर सकते हैं। यह सोचना तो भ्रम ही है कि किसी अभिकथन में दो क्रियाएं होती हैं, ग्रहण करना तथा अभिकथित करना (सत्य/असत्य कहना या कुछ ऐसा ही तय करना), तथा यह कि इन क्रियाओं में हम कथनात्मक चिह्न को उसी प्रकार समझते हैं जैसे कि स्वरलिपि को उसे पढ़कर गाते समय समझते हैं। लिखित वाक्य को ऊँचे अथवा नीचे सुर में पढ़ना तो स्वरलिपि से गाने के समान है, किन्तु यह पढ़े हुए वाक्य का ‘अर्थ करना’ (सोचना) नहीं होता।

फ्रेगे का अभिकथन-चिह्न तो वाक्यारंभ चिह्न है। तो इसका कार्य पूर्णविराम चिह्न जैसा ही है। यह तो पूर्ण वाक्य का उसके उपवाक्य से भेद करता है। यदि मैं किसी को “वर्षा हो रही है”, यह कहते हुए सुनूँ, किन्तु यह न जान पाऊँ कि मैंने वाक्य का आरम्भ तथा अन्त सुना है अथवा नहीं तो मैं इस वाक्य से कुछ भी न जान पाऊँगा।

विशिष्ट मुद्रा में खड़े हुए किसी मुक्केबाज के चित्र की कल्पना कीजिए। इस चित्र का प्रयोग किसी को यह बताने के लिए किया जा सकता है कि उसे कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे अपने आप को बचाना चाहिए : अथवा कैसे उसे अपने आप को नहीं बचाना चाहिए। अथवा यह बताने के लिए कि कोई व्यक्ति अमुक स्थान पर किस मुद्रा में खड़ा इत्यादि था; इस चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। (रसायन-शास्त्र की भाषा में) हम इस चित्र को प्रतिज्ञप्ति मूलक कह सकते हैं। फ्रेंगे ने “पूर्वधारणा” की कल्पना इसी प्रकार बनाई होगी।

23. परन्तु वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? — उदाहरणार्थ : अभिकथन, प्रश्न, और आदेश? — अनगिनत प्रकार के होते हैं : “प्रतीकों” के “शब्दों” के, “वाक्यों” के अनगिनत विविध प्रयोग होते हैं। और यह अनेकता सदा के लिए निश्चित नहीं होती; अपितु कहा जा सकता है कि भाषा के नये प्रकारों का, नए भाषा-खेलों का उद्भव होता है, और उनमें से कुछ अप्रचलित हो जाते हैं और इसीलिए विस्मृत हो जाते हैं। (गणित में हुए परिवर्तनों से हमें इसका धुंधला चित्र मिल सकता है।)

यहाँ “भाषा-खेल” पद तो इस तथ्य की प्रमुखता दर्शाने के लिए है कि भाषा बोलना एक क्रिया-कलाप है, या फिर एक जीवन-पद्धति का भाग है।

निम्नलिखित एवं अन्य उदाहरणों में भाषा-खेलों की अनेकता का पुनरवलोकन कीजिए :

आदेश देना, और उनका पालन करना —

किसी वस्तु के रूप का विवरण देना, या उसका नाप देना —

किसी वस्तु को उसके विवरण से (ड्राइंग से) बनाना —

किसी घटना का वर्णन करना —

किसी घटना के बारे में अनुमान करना —

किसी प्राक्कल्पना की रचना और उसकी परीक्षा करना —

किसी प्रयोग के परिणामों को सारणियों तथा रेखाचित्रों में प्रस्तुत करना —

कोई कहानी बनाना; और उसे सुनाना —

अभिनय करना —

अन्त्याक्षरी करना —

पहेलियां बुझाना —

व्यावहारिक गणित के सवाल हल करना —

एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना —

माँगना, धन्यवाद देना, बुरा-भला कहना, अभिवादन करना, प्रार्थना करना।

भाषा के औजारों और उनकी प्रयोग विधियों की अनेकता की, शब्द और वाक्य के अनेक प्रकारों की अनेकताओं की, तार्किकों (ट्रैक्टेटस लॉजिको-फ़िलॉसफ़िकस का लेखक भी) के द्वारा भाषा की संरचना के संबंध में जो कहा गया है उससे तुलना करना दिलचस्प है।

24. यदि आप भाषा-खेलों की अनेकता का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप “प्रश्न क्या होता है?” जैसे प्रश्न पूछेंगे। — ऐसा पूछना वास्तव में यह कहना है कि मैं

अमुक-अमुक विषय को नहीं जानता, अथवा यह कहना है कि मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बताए कि...? — अथवा यह मेरी अनिश्चित मनःस्थिति का विवरण है? — पर “बचाओ!” यह चीत्कार भी क्या ऐसा विवरण है?

“विवरण” कहे जाने वाली विभिन्न परिस्थितियों पर विचार कीजिए : किसी वस्तु की स्थिति का उसके स्थानकों द्वारा विवरण; किसी चेहरे की अभिव्यक्ति का विवरण; स्पर्श-संवेदन का विवरण; भावदशा का विवरण।

सामान्यतः प्रयुक्त प्रश्न के आकार को निस्संदेह कथन के इस आकार अथवा विवरण से प्रतिस्थापित किया जा सकता है : “मैं जानना चाहता हूँ कि...” अथवा “मुझे संशय है कि...” — परन्तु इससे विभिन्न भाषा-खेल कोई अधिक निकट तो नहीं आ जाते।

उदाहरणार्थ, सभी कथनों को, “मैं सोचता हूँ”, अथवा “मुझे विश्वास है” (मानो वे मेरे आन्तरिक जीवन के विवरण हों) से आरंभ होने वाले वाक्यों में रूपान्तरित करने की संभावनाओं का महत्त्व किसी दूसरी जगह अधिक स्पष्ट होगा। (अहम्मात्रवाद)

25. कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि पशु नहीं बोलते क्योंकि उनमें मानसिक क्षमता नहीं होती। और इसका अर्थ है : “वे सोचते नहीं हैं और इसलिए वे बोलते भी नहीं।” परन्तु — वे बोलते ही नहीं हैं। अथवा यह कहना बेहतर होगाः वे तो भाषा का प्रयोग ही नहीं करते — यदि सबसे आदिम भाषाओं को हम छोड़ दें तो। — आदेश देना, प्रश्न पूछना, वर्णन करना, बातचीत करना उतना ही हमारे प्राकृतिक इतिहास का अंग है जितना कि चलना, खाना-पीना, खेलना।

26. साधारणतः ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा को सीखना तो विषयों को नाम देना ही है। जैसे मनुष्यों, रंगों, वेदनाओं, भावदशाओं, संख्याओं आदि को नाम देना। यानि कि — नामकरण तो किसी विषय पर लेबल लगाने जैसा ही है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह तो शब्द के प्रयोग की तैयारी है। परन्तु इस तैयारी का उद्देश्य क्या है?

27. “हम विषयों का नामकरण करते हैं और फिर उनके बारे में बात कर सकते हैं : अपनी बातचीत में उनका उल्लेख कर सकते हैं” — मानो हमारी आगामी क्रिया तो नामकरण मात्र से ही निश्चित हो जाती है। मानो “विषय के बारे में बातचीत” नामक अभिव्यक्ति का केवल एक ही अर्थ हो। जबकि वास्तव में हम अपने वाक्यों के साथ अत्यन्त विभिन्न कार्य करते हैं। नितान्त भिन्न कार्यों वाले केवल विस्मयादिबोधकों के संबंध में विचार कीजिए।

जल!

परे!

ओ!

बचाओ!

ठीक!

नहीं!

क्या अब भी आप इन शब्दों को “विषयों के नाम” कहना चाहेंगे?

§2 और §8 में वर्णित भाषाओं के विषय के नाम पूछने जैसी कोई बात थी ही नहीं। हम कह सकते हैं कि यह अपनी सहसंबद्ध निदर्शनात्मक परिभाषा के साथ स्वयं में एक भाषा-खेल है। यह तो वास्तव में ऐसा कहना है : हमें यह पूछने का प्रशिक्षण दिया जाता है : “उसे क्या कहते हैं?” — जिस पर नाम बताया जाता है। और किसी विषय के नाम का आविष्कार करने और इस प्रकार “यह... है” कहने और फिर नए नाम का प्रयोग करने वाला भाषा-खेल भी होता है। (उदाहरणार्थ, बच्चे अपनी पुतलिकाओं का नामकरण करते हैं और फिर उनके बारे में स्वयं उनसे बातें करते हैं। इस विषय पर विचार कीजिए कि किसी व्यक्ति के नाम का उसे संबोधित करने का प्रयोग, कितना विलक्षण है।)

28. किसी नामवाचक संज्ञा, किसी रंग के नाम, किसी पदार्थ के नाम, किसी संख्यांक, कम्पास के किसी बिन्दु के नाम, इत्यादि को निदर्शनात्मक विधि से परिभाषित किया जा सकता है। संख्या दो की परिभाषा — दो पेचों को इंगित करते हुए — यह कह कर करना कि “उसको दो कहते हैं” — बिल्कुल ठीक है। — किन्तु दो को इस प्रकार कैसे परिभाषित किया जा सकता है? जिस व्यक्ति को आप यह परिभाषा देते हैं वह यह नहीं जानता कि आप “दो” किसे कहते हैं; वह यह समझेगा कि “दो” तो इस पेच-समूह को दिया गया नाम है! — उसका ऐसा समझना संभव तो है; किन्तु संभवत : वह ऐसा समझता नहीं। वह इससे बिल्कुल उलट गलती कर सकता है; जब मेरा अभिप्राय इस पेच-समूह को नाम देने का तो यह हो सकता है कि वह उस नाम को संख्यांक समझे। और उसी प्रकार जब मैं उसे निदर्शनात्मक परिभाषा द्वारा किसी व्यक्ति का नाम बताता हूँ तो यह उतना ही संभव है कि वह उस नाम को किसी रंग, किसी जाति, अथवा कम्पास के किसी बिन्दु का ही, नाम समझे। अर्थात् निदर्शनात्मक परिभाषा को तो सदैव विविध प्रकार से समझा जा सकता है।

29. संभवतः आप कहेंगे : दो तो निदर्शनात्मक रूप से केवल इस प्रकार ही परिभाषित किया जा सकता है : “यह संख्या दो कहलाती है”। क्योंकि “संख्या” शब्द यह दर्शाता है कि भाषा में, व्याकरण में, उस शब्द के लिए हम कौन सा स्थान नियत करते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह हुआ कि निदर्शनात्मक परिभाषा के बोध से पूर्व ही “संख्या” शब्द की व्याख्या करनी होगी। — परिभाषा में “संख्या” शब्द निश्चय ही उस स्थान को दर्शाता है, उस स्थान को बताता है जहाँ हम उस शब्द को रखते हैं। और हम यह कहकर मिथ्याबोधों का निवारण कर सकते हैं; “यह रंग, अमुक-अमुक कहलाता है”, “यह लम्बाई, अमुक-अमुक कहलाती है” इत्यादि, इत्यादि। अर्थात्, मिथ्याबोधों का कई बार इस प्रकार निवारण हो जाता है। किन्तु “रंग” या “लम्बाई” शब्द क्या एक ही रूप में ग्राह्य हैं? — वस्तुतः, उनको परिभाषित करने की आवश्यकता है। — अन्य शब्दों से परिभाषित करने की! और इस श्रृंखला में अंतिम परिभाषा का क्या होगा? (मत कहिए : “‘अंतिम’ परिभाषा तो होती ही नहीं”। यह तो ऐसा कहने जैसा ही होगा : “इस वीथी में अंतिम गृह है ही नहीं : एक और गृह का निर्माण तो सदैव संभव है”।)

निदर्शनात्मक परिभाषा में “संख्या” शब्द आवश्यक है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसके बिना कोई दूसरा व्यक्ति उस परिभाषा को मेरी इच्छा से विपरीत रूप में ग्रहण करता है या नहीं। और यह निर्भर करता है उन परिस्थितियों पर जिनमें वह परिभाषा दी जा रही है, और उस व्यक्ति पर जिसे मैं यह परिभाषा देता हूँ।

और वह उस परिभाषा को किस रूप में ‘ग्रहण’ करता है इसका पता उसके परिभाषित शब्द के प्रयोग से चलता है।

30. तो यह कहा जा सकता है : निदर्शनात्मक परिभाषा तभी किसी शब्द के प्रयोग के अर्थ की व्याख्या कर पाती है जब भाषा में उस शब्द का संपूर्ण कार्य स्पष्ट हो जाए। जैसे यदि मुझे यह पता हो कि किसी का तात्पर्य मुझे किसी रंग-शब्द की व्याख्या देना है तो निदर्शनात्मक परिभाषा “उसे भूरा कहते हैं”, मुझे शब्द के समझने में सहायक होती है। — और यह आप तब तक ही कह सकते हैं जब तक आप यह न भूल जाएं कि “जानना” या “स्पष्ट होना” शब्दों के साथ कई प्रकार की समस्याएं जुड़ी हुई हैं।

किसी वस्तु का नाम पूछने का सामर्थ्य होने से पूर्व कुछ जानना (या करने योग्य होना) आवश्यक है। परन्तु वह है क्या जिसे जानना होता है?

31. जब कोई किसी को शतरंज के ‘राजा’ मोहरे को दिखाए और कहे : “यह राजा है” तो इससे उसे उस मोहरे के प्रयोग के बारे में तब तक पता नहीं चलता-जब तक उसे पहले से ही खेल के नियमों की जानकारी इस अन्तिम बात तक न हो कि राजा की आकृति होना क्या होता है। उसका वास्तविक मोहरे देखे बिना ही खेल के नियम सीखना कल्पनीय है। शतरंज के मोहरे की आकृति यहाँ शब्द की ध्वनि अथवा आकृति के तुल्य है।

नियमों को बिना सीखे अथवा सूत्रबद्ध किए, किसी के द्वारा खेल सीखने की कल्पना संभव है। हो सकता है कि सर्वप्रथम वह पटल-खेलों को देख-देख कर ही सीख गया हो, और फिर उत्तरोत्तर कठिन खेलों की ओर अग्रसर हुआ हो। उसे भी “यह राजा है” कह कर व्याख्या दी जा सकती है — उदाहरणार्थ, जब उसे दिखाए जाने वाले शतरंज के मोहरे ऐसी आकृति के हों जिससे वह परिचित न हो। इस व्याख्या से उसे इस मोहरे के प्रयोग का पता चलता है क्योंकि कहा जा सकता है, उसके लिए स्थान तो पूर्वनिर्मित था। अथवा फिर हम केवल यही कहेंगे कि इससे उसके प्रयोग का पता चलता है, यदि स्थान पूर्वनिर्मित हो। और यहाँ ऐसा इसलिए नहीं है कि जिसे हम व्याख्या दे रहे हैं, वह पहले से ही नियम जानता है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि किसी दूसरे अर्थ में वह पहले से ही किसी खेल में दक्ष है।

क्या “लाल” शब्द की परिभाषा किसी ऐसी वस्तु को इंगित करके दी जा सकती है जो लाल न हो? ऐसा करना तो हिन्दी के ज्ञान में कमजोर व्यक्ति को “भद्र” शब्द का अर्थ बताने के लिए किसी घमंडी व्यक्ति को इंगित करके यह कहने के समान है कि “वह व्यक्ति भद्र नहीं है”। परिभाषा के ऐसे ढंग को अस्पष्ट कहना तो कोई तर्क नहीं है। किसी भी परिभाषा का गलत अर्थ लगाया जा सकता है।

किन्तु यह भी तो पूछा जा सकता है : क्या हम इसे अभी भी “परिभाषा” ही कहेगें, — चाहे इसके एक जैसे ही व्यावहारिक परिणाम निकलते हों, चाहे इसका शिक्षार्थी पर एक जैसा ही प्रभाव पड़ता हो, तो भी “लाल” शब्द की “निदर्शनात्मक परिभाषा” से इसकी भूमिका भिन्न होगी।

आगामी स्थिति पर विचार कीजिए : मैं किसी को शतरंज की व्याख्या कर रहा हूँ और मैं आरंभ करता हूँ शतरंज के मोहरे को इंगित करके, और यह कह कर : “यह राजा है; इसकी चाल इस प्रकार होती है..... इत्यादि इत्यादि।” — ऐसी स्थिति में हम कहेंगे : “यह राजा है” (अथवा “इसे ‘राजा’ कहते हैं”) शब्द केवल तभी परिभाषित होते हैं जब सीखने वाला पहले से ही ‘जानता हो कि खेल में मोहरा क्या होता है’। अर्थात् यदि उसने पहले अन्य खेल खेले हैं, या फिर अन्य व्यक्तियों को खेलते हुए देखा है ‘और समझा’ है — और ऐसी ही बातें की हैं। तथा, केवल इन्हीं परिस्थितियों में वह खेल सीखने की प्रक्रिया में सुसंगत रूप से पूछ सकता है : “आप इसे क्या कहते हैं?” अर्थात् खेल में इस मोहरे को।

हम कह सकते हैं : केवल वही व्यक्ति सार्थक रूप से नाम पूछ सकता है जो उसका उपयोग पहले से ही जानता हो।

और हम कल्पना कर सकते हैं कि जिससे यह प्रश्न पूछा गया हो, उसका उत्तर हो : “नाम स्वयं निर्धारित कर लीजिए” — और अब प्रश्नकर्ता को सब कुछ अपने आप ही संभालना होगा।

32. अपरिचित देश में आने वाला व्यक्ति वहाँ के निवासियों की भाषा कभी-कभी उनकी दी हुई निदर्शनात्मक परिभाषाओं से सीख जाएगा; पर अधिकतर उसे इन परिभाषाओं के अर्थ का अनुमान करना होगा; और उसका अनुमान कभी ठीक और कभी गलत होगा।

और, अब मैं समझता हूँ, हम कह सकते हैं : ऑगस्टीन का मानव - भाषा सीखने का विवरण कुछ इस प्रकार का है मानो बच्चा किसी अपरिचित देश में आ गया हो और उस देश की भाषा को न समझता हो; अर्थात् मानो वह पहले से ही कोई अन्य भाषा जानता हो, किन्तु इसे नहीं। अथवा फिरः मानो बच्चा पहले से ही सोच सकता हो, बस अभी बोल न सकता हो। और “सोचना” का अर्थ यहाँ कुछ “अपने आप से बातें करना” जैसा होगा।

33. मान लीजिए कि कोई आपत्ति उठाए : “यह सत्य नहीं कि किसी निदर्शनात्मक परिभाषा को समझने के लिए आपको पहले से ही किसी भाषा में दक्ष होना आवश्यक है : उसे समझने के लिए — निस्संदेह — आपको आवश्यकता है केवल यह जानने या अनुमान लगाने की कि व्याख्या देने वाला व्यक्ति किसको इंगित कर रहा है। वह, उदाहरणार्थ, वस्तु की आकृति को, या उसके रंग को या उसकी संख्या इत्यादि को इंगित कर रहा है”। — और ‘आकृति को इंगित करना’, ‘रंग को इंगित करना’ क्या होता है? कागज के टुकड़े को इंगित कीजिए — और अब उसकी आकृति को इंगित कीजिए — अब उसके रंग को — अब उसकी संख्या को (यह अटपटा लगता है) — आपने ऐसा क्यों किया? — आप कहेंगे कि आपने जब भी इंगित किया हर बार आपका ‘अर्थ’ भिन्न था। और यदि मैं पूछूं कि ऐसा कैसे किया जाता है तो आप कहेंगे कि आपने अपना ध्यान रंग पर, आकृति इत्यादि पर केन्द्रित किया। परन्तु मैं फिर पूछता हूँ : यह कैसे किया जा सकता है?

मान लीजिए कि कोई किसी फूलदान को इंगित करता है और कहता है “इस अद्भुत नीले रंग को देखिए — आकृति की बात नहीं” — अथवाः “अद्भुत आकृति को देखिए — रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता।” निस्संदेह इन दो आह्नानों पर आपकी प्रतिक्रिया भिन्न होगी। परन्तु जब आप रंग पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं तो क्या सदैव आप की क्रिया एक ही होती है? विभिन्न स्थितियों की कल्पना कीजिए। जैसे कि :

“क्या यह नीला वैसा ही है जैसा वह नीला? क्या आप कोई अन्तर देखते हैं?” —

रंग-द्रव्य मिलाते हुए आप कहते हैं, “आकाश के इस नीले रंग जैसा रंग बना पाना कठिन है”।

“मौसम बदल रहा है, अब तो आप फिर से नीला आकाश देख सकते हैं।”

“देखिए इन दो नीले रंगों के प्रभाव कितने भिन्न हैं।”

“क्या आपको वहाँ नीली पुस्तक दिखाई देती है? उसे यहाँ ले आइए।”

“इस नीले प्रकाश-संकेत का अर्थ है....”

“यह नीला क्या कहलाता है? – क्या यह ‘जामुनी’ है?”

कभी-कभी रंग पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आप अपने हाथों से आकृति ढांप लेते हैं; या फिर आकृति की ओर देखते ही नहीं; कई बार वस्तु की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए यह स्मरण करने की चेष्टा करते हैं कि आपने वह रंग पहले कहाँ देखा था।

आप आकृति पर ध्यान केन्द्रित करते हैं कभी तो उसका अनुरेखन करके, कभी रंग प्रत्यक्ष से बचने के लिए अपने आँखें मींच-मिंचा कर, या और भी अनेक प्रकार से। मैं यह कहना चाहता हूँ : कुछ ऐसा ही होता है जब कोई ‘अपना ध्यान इस पर या उस पर केन्द्रित करता है’। परन्तु इन सब से हमें यह कहने का आधार नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति आकृति पर रंग इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। जैसे शतरंज की कोई चाल न तो किसी मोहरे का शतरंज पटल पर अमुक-अमुक ढंग से चलाना मात्र होता है — और न ही चाल चलते समय चलने वाले व्यक्ति के विचारों या भावों का कोई समूहः बल्कि शतरंज की चाल तो उन परिस्थितियों में ही चाल होती है जिन्हें हम “शतरंज का खेल खेलना”, “शतरंज की समस्या का हल” इत्यादि कहते हैं।

34. परन्तु यदि कोई कहे “मैं जब भी आकृति पर ध्यान देता हूँ : मेरी आँखें रूपरेखा का अनुगमन करती हैं और मुझे आभास होता है कि....”। और यदि वह व्यक्ति किसी वृत्ताकार वस्तु को इंगित करते हुए और उन सभी अनुभूतियों सहित “उसे ‘वृत्त’ कहते हैं” ऐसा कहकर निदर्शनात्मक परिभाषा किसी को दे — तो क्या इस परिभाषा को श्रोता इससे अन्यथा नहीं समझ सकता यद्यपि वह उसकी आँखों को रूपरेखा का अनुगमन करते हुए देखता है, और यद्यपि उसकी भी वही अनुभूति है जो दूसरे की है? अर्थात् : इस ‘व्याख्या’ से यह भी तात्पर्य हो सकता है कि वह इस शब्द को अब कैसे प्रयोग करता है; उदाहरणार्थ “वृत्त को इंगित करो” कहने पर वह किसको इंगित करता है। — क्योंकि न तो “परिभाषा से अमुक ढंग का अभिप्राय होना” यह अभिव्यक्ति और न ही “परिभाषा की अमुक ढंग से व्याख्या करना” यह अभिव्यक्ति किसी ऐसी प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है जिस का परिभाषा देने अथवा सुनने के साथ साहचर्य-सम्बन्ध हो।

35. निस्संदेह ऐसे अनुभव तो हैं जिन्हें (उदाहरणार्थ) आकृति को इंगित करने “विशिष्ट अनुभव” कहा जा सकता है; उदाहरणार्थ, इंगित करते समय अपनी उंगलियों अथवा नेत्रों से रूपरेखा का अनुगमन करना। — किन्तु न तो सदैव ऐसा होता है जब ‘तात्पर्य वह आकृति होता है’ और न ही कोई अन्य विशिष्ट प्रक्रिया इन सभी स्थितियों में घटित होती है। — और यदि सदैव ऐसी पुनरावृत्ति होती भी हो तो भी यह कहना निर्भर करेगा उन परिस्थितियों पर — अर्थात्, इस पर कि इंगित करने से पूर्व और उसके पश्चात क्या हुआ — जिनमें हम कह सकें : “उसने तो आकृति को इंगित किया, रंग को नहीं”।

क्योंकि “आकृति को इंगित करना”, “आकृति का तात्पर्य होना” इत्यादि शब्दों उसी प्रकार प्रयोग नहीं किया जाता जिस प्रकार इनको : “इस पुस्तक को (न कि उसको) इंगित करना”, “कुर्सी को इंगित करना न कि मेज को”, इत्यादि। इतना ही सोचिए कि “इस वस्तु को इंगित करना”, “उस वस्तु को इंगित करना” शब्दों का प्रयोग सीखने और दूसरी ओर “रंग को, न कि आकृति को इंगित करना”, “रंग का तात्पर्य होना”, इत्यादि शब्दों का प्रयोग सीखने में कितनी भिन्नता है।

यानी : कुछ स्थितियों — विशेषकर जिनमें कोई ‘आकृति को’, ‘संख्या को’ इंगित करता है — में विशिष्ट अनुभव तथा इंगित करने के ढंग होते हैं — ‘विशिष्ट’ इसलिए कि बहुधा (सदा तो नहीं) वे अनुभव बार-बार होते हैं जब हमारा ‘तात्पर्य’ आकृति अथवा संख्या होता है। परन्तु क्या आप किसी खेल की गोटी को खेल की गोटी के रूप में इंगित करने का कोई विशिष्ट अनुभव जानते हैं? फिर भी कोई कह सकता है : “मेरा तात्पर्य है कि यह मोहरा, न कि लकड़ी का विशेष टुकड़ा जिसे मैं इंगित कर रहा हूँ, ‘राजा’ कहलाता है”। (पहचानना, चाहना, स्मरण करना, इत्यादि।)

36. और यहाँ हम वही करते हैं जो अनेक स्थितियों में किया जाता है : क्योंकि जब हम किसी ऐसी एक दैहिक क्रिया का उल्लेख नहीं कर पाते जिसे हम आकृति (उदाहरणार्थ रंग के विरुद्ध) को इंगित करना कहते हैं, तो हम कहते हैं कि इन शब्दों से कोई आध्यात्मिक (मानसिक, बौद्धिक) क्रिया अभिव्यक्त होती है।

जहाँ हमारी भाषा हमें कोई देह सुझाती है और वहाँ देह कोई होती नहीं : वहाँ हम कहना चाहते हैं कि कोई आत्मा है।

37. नाम का उस वस्तु से क्या संबंध है जिसे वह नाम दिया गया है? — हाँ तो, यह है क्या? भाषा-खेल §2 अथवा किसी अन्य भाषा खेल पर दृष्टिपात करें; तब आप यह जान पायेंगे कि यह संबंध क्या है। यह संबंध अनेक अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य में भी निहित हो सकता है कि किसी नाम को सुनने पर हमारे मन में उस वस्तु का चित्र उभर आता है जिस वस्तु का वह नाम है; और अन्य बातों के साथ-साथ यह इस में भी निहित हो सकता है कि वस्तु पर उसका नाम लिखा होता हो, अथवा उस वस्तु को इंगित करते समय वह नाम उच्चारित किया जाता हो।

“वह नीला है” शब्दों से कभी तो इंगित वस्तु — और कभी ‘नीला’ शब्द की व्याख्या, अर्थ होना कैसे होता है? हाँ, दूसरी स्थिति में हमारा यह तात्पर्य होता है “उसे ‘नीला’ कहते हैं” — तो क्या कभी “है” शब्द से हमारा तात्पर्य “कहलाता है”, और “नीला” शब्द से “‘नीला’” हो सकता है, और कभी “है” शब्द से हमारा तात्पर्य ‘है’ शब्द जैसा वास्तव में होता है, वैसा ही हो सकता है?

ऐसे वाक्यों से, जिनका उद्देश्य सूचित करना हो, भी कोई व्यक्ति शब्दों को समझ सकता है। (हाशियों में टिप्पणी : यहाँ महत्त्वपूर्ण अंधविश्वास है।)

क्या बुबुबु कहने से मेरा तात्पर्य “यदि वर्षा नहीं होगी तो मैं सैर को जाऊँगा” हो सकता है? — भाषा में ही मेरा कोई अर्थ हो सकता है। इससे पता चलता है कि “अर्थ होना” अभिव्यक्ति का व्याकरण “कल्पना करना” इत्यादि के व्याकरण जैसा नहीं होता।

38. परन्तु, भाषा-खेल §8 में “यह” अथवा “वह.... कहलाता है” जैसी निदर्शनात्मक परिभाषा में “वह” शब्द किसका नाम है? — यदि आप मतिभ्रम उत्पन्न करना नहीं चाहते तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ यही होगा कि इन शब्दों को नाम कहें ही नहीं। — तथापि, आश्चर्य है कि केवल “यह” शब्द को ही यथार्थ नाम कहा गया है; फिर और किसी शब्द को नाम कहना तो केवल अशुद्ध एवं मिलते-जुलते अर्थ में ही नाम कहना होगा।

यूँ कहिए कि भाषा के तर्क को उदात्त बनाने की हमारी प्रवृत्ति ही इस विचित्र संकल्पना का स्रोत है। इसका उचित उत्तर तो यह है : हम विभिन्न विषयों को “नाम” कहते हैं; “नाम” शब्द का प्रयोग तो शब्द के ऐसे भिन्न प्रयोगों में होता है जो एक दूसरे से विभिन्न प्रकारों से संबंधित हैं; किन्तु जिस प्रकार का प्रयोग “यह” का होता है वह उनमें से नहीं है।

उदाहरणार्थ, यह तो नितान्त सत्य है कि, निदर्शनात्मक परिभाषा देते हुए हम बहुधा विषय को इंगित करते हुए उस का नाम पुकारते हैं। और उसी प्रकार, निदर्शनात्मक परिभाषा देते हुए हम विषय को इंगित करते हुए “यह” शब्द कहते हैं। वाक्य में “यह” शब्द का और नाम का स्थान भी बहुधा एक ही होता है। परन्तु यह तो नाम की ही विशेषता है कि उसे “वह न है” (अथवा “वह न कहलाता है”) प्रदर्शनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित किया जाता है। किन्तु क्या हम ऐसी परिभाषाएं भी देते हैं : “वह, ‘यह’ कहलाता है”, अथवा “यह ‘यह’ कहलाता है”?

इसका संबंध नामकरण की ऐसी संकल्पना से है जिसमें उसे कोई रहस्यमय प्रक्रिया माना गया है। नामकरण किसी शब्द का किसी वस्तु से एक विचित्र संबंध प्रतीत होता है। — और आपको वास्तव में ऐसा विचित्र संबंध मिलता है जब नाम और वस्तु के बीच का ही संबंध दार्शनिक प्रस्तुत करता है। ऐसे संबंध को प्रस्तुत करने के लिए वह अपने समक्ष स्थित वस्तु को अपलक निहारता है एवं किसी नाम को अथवा “यह” शब्द को ही अनेक बार दोहराता है। क्योंकि जब भाषा विरत हो जाती है तब दार्शनिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और यहाँ निस्संदेह हम मिथ्या कल्पना कर सकते हैं कि नामकरण मानो किसी वस्तु के ही नाम रखने की कोई असाधारण मानसिक क्रिया हो। और हम वस्तु के तईं भी “यह” शब्द कह सकते हैं, यूँ कहिए कि वस्तु को हम “यह” से संबोधित कर सकते हैं — निस्संदेह इस शब्द का विचित्र प्रयोग केवल दार्शनिक चिन्तन में होता है।

39. परन्तु किसी की इसी शब्द को ही नाम बनाने की इच्छा क्यों होती है, जबकि स्पष्टत : यह नाम ही नहीं है? — यही तो कारण है। क्योंकि साधारणतः जो नाम कहलाता है उसके विरुद्ध आपत्ति उठाने का हमें प्रलोभन होता है। इसे यूँ कहा जा सकता है : नाम से तो वास्तव में सरल विषय ही निर्दिष्ट होना चाहिए। और इसके लिए संभवत : निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं : उदाहरणार्थ, “एक्सकालिबर” शब्द साधारण अर्थ में एक समीचीन नाम है। एक्सकालिबर तलवार तो विभिन्न अंशों का विशिष्ट प्रकार का संयोजन है। यदि उसका संयोजन किसी अन्य प्रकार से किया जाए तो वह एक्सकालिबर नहीं होती। परन्तु यह स्पष्ट है कि “एक्सकालिबर का फल पैना है” वाक्य तो अर्थपूर्ण ही है, चाहे एक्सकालिबर अखंड रहे अथवा खंड-खंड हो जाए। किन्तु यदि “एक्सकालिबर” किसी वस्तु का नाम है तब वह वस्तु रहती ही नहीं जब एक्सकालिबर के खंड हो जाते हैं; और तब इस नाम का कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि तब इसके अनुरूप कोई भी वस्तु नहीं होगी। किन्तु फिर तो “एक्सकालिबर का पैना फल है” वाक्य में एक ऐसा शब्द होगा जिसका कोई अर्थ ही नहीं और इसलिए पूर्ण वाक्य ही निरर्थक होगा। परन्तु इसका अर्थ तो है; अतः इस वाक्य के प्रत्येक शब्द के अनुरूप कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। अतः, अर्थ के विश्लेषण करने पर “एक्सकालिबर” शब्द को अनिवार्यतः लुप्त हो जाना चाहिए और उसका स्थान उन शब्दों को ले लेना चाहिए जो असंयुक्त-खंडों के नाम हों। उन शब्दों को यथार्थ नाम देना उचित ही होगा।

40. आइए पहले हम युक्ति के इस पक्ष का विवेचन करें : यदि शब्द के अनुरूप कुछ भी न हो तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। — यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि “अर्थ” शब्द का प्रयोग उसके ‘अनुरूप’ वस्तु को इंगित करने के लिए किया जाए तो उसका प्रयोग ही अयुक्त है। वह तो नाम के अर्थ को उस नाम के वाहक के साथ उलझाना है। जब श्री न. न. की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि उस नाम के वाहक की मृत्यु हो गई है, न कि उस नाम के अर्थ की। परन्तु यह कहना निरर्थक होगा क्योंकि यदि उस नाम का अर्थ नहीं रहा हो तो “श्री न. न. की मृत्यु हो गई है” कहने का कोई अर्थ ही नहीं होगा।

41. §15 में हमने §8 की भाषा में व्यक्तिवाचक नामों का समावेश किया था। अब मान लीजिए कि “न” नाम वाला उपकरण टूट गया है। इस बात से अनभिज्ञ क अब ख को “न” संकेत देता है। क्या यह संकेत अब अर्थपूर्ण है या नहीं? — ख क्या करे जब उसे यह संकेत दिया जाए? — इस बारे में हमने कुछ भी निश्चय नहीं किया है। पूछा जा सकता है : वह करेगा क्या? संभवत : वह किंकर्त्तव्यविमूढ़ खड़ा रहेगा, अथवा क को उसके खंड दिखाएगा। यहाँ कहा जा सकता है : “न” अर्थहीन हो गया है; और इस अभिव्यक्ति का अर्थ होगा कि “न” संकेत का हमारे भाषा-खेल अब कोई प्रयोग नहीं रहा (यदि हम उसे कोई नया प्रयोग न दें तो)। “न” इसलिए भी अर्थहीन हो सकता है कि किसी भी कारणवश उपकरण को कोई अन्य नाम दे दिया गया हो और “न” संकेत को अब भाषा-खेल में प्रयोग नहीं किया जाता हो — किन्तु हम ऐसी परिपाटी की कल्पना भी कर सकते हैं जिसमें जब ख को क ऐसे उपकरण का संकेत दे जो खंडित हो चुका हो तो ख को उत्तर में सिर हिलाना होता है। — कहा जा सकता है कि इस प्रकार उपकरण के न रहने पर भी “न” आदेश को भाषा-खेल में स्थान दिया गया है, और “न” संकेत का अर्थ उसके वाहक के न रहने पर भी है।

42. किन्तु, क्या उस खेल में, उदाहरणार्थ, ऐसे नाम का भी कोई अर्थ होता है जिसे कभी भी किसी भी उपकरण के लिए प्रयोग न किया गया हो? — आइए हम मान लें कि “X” इस प्रकार का संकेत है, और क यह संकेत ख को देता है — हाँ इस प्रकार के संकेतों को भी भाषा-खेल में स्थान दिया जा सकता है, और ख को उनका उत्तर भी, मानो सिर हिलाकर देना हो सकता है (इसकी कल्पना उनके बीच एक प्रकार के परिहास के रूप में की जा सकती है।)

43. अधिकांश स्थितियों में — यद्यपि सभी में तो नहीं — जिनमें हम ‘अर्थ’ शब्द का प्रयोग करते हैं, इसकी परिभाषा यूँ की जा सकती है : किसी भी शब्द का अर्थ तो भाषा में उसका प्रयोग है।

और नाम के अर्थ की व्याख्या कभी-कभी उसके वाहक को इंगित करके की जाती है।

44. हमने कहा कि एक्सकालिबर के खंडित हो जाने पर भी “एक्सकालिबर का पैना फल है” वाक्य अर्थपूर्ण होता है। अब ऐसा इसलिए है कि इस भाषा-खेल में नाम का उसके वाहक की अनुपस्थिति में भी प्रयोग किया जाता है। किन्तु हम नामों (अर्थात् ऐसे संकेतों जिन्हें हम निश्चित रूप से नामों में सम्मिलित करेंगे) वाले ऐसे भाषा-खेल की कल्पना भी कर सकते हैं जिसमें उनका प्रयोग उनके वाहक की उपस्थिति में ही किया जा सकता हो; और इसलिए उन्हें प्रदर्शनात्मक सर्वनाम एवं इंगित करने की भंगिमा द्वारा सदैव प्रतिस्थापित किया जा सकता हो।

45. प्रदर्शनात्मक “यह” कभी भी वाहक विहीन नहीं हो सकता। कहा जा सकता है : “जब तक कोई यह है तब तक ‘यह’ शब्द अर्थपूर्ण भी है, चाहे यह असंयुक्त हो अथवा संयुक्त” — किन्तु उससे यह शब्द नाम तो नहीं बन जाता। इसके विपरीत : नाम का प्रयोग इंगित करने की भंगिमा के साथ नहीं किया जाता अपितु उस भंगिमा द्वारा उसकी तो केवल व्याख्या ही की जाती है।

46. नाम वस्तुत : असंयुक्तों को इंगित करते हैं, इस विचार की पृष्ठभूमि क्या है? — थिएटेटस में सुकरात कहते हैं : “यदि मैं कोई भूल नहीं कर रहा तो मैंने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना है : मूल तत्त्वों की, यानि उन तत्त्वों की जिनसे हमारी और अन्य सभी विषयों की संरचना हुई है, कोई परिभाषा नहीं होती; क्योंकि प्रत्येक स्वयंभू विषय का तो नामकरण ही किया जा सकता है, अन्य निर्धारण संभव ही नहीं, न तो यूँ ही कि वह है, न ही यूँ कि यह नहीं है....। किन्तु जो स्वयंभू है उस का.... नामकरण तो किसी अन्य निर्धारण के बिना ही करना है। परिणामस्वरूप किसी भी मूल तत्त्व का विवरण देना असंभव है; उसके लिए मात्र नाम के अतिरिक्त कुछ भी संभव नहीं, अपना नाम ही उसका सर्वस्व है। किन्तु जिस प्रकार जो भी इन मूल तत्त्वों से संरचित है वह स्वयं संयुक्त होता है, उसी प्रकार संरचना द्वारा तत्त्वों के नाम वर्णनात्मक भाषा बन जाते हैं। क्योंकि वाक् का सार तो नामों का संकलन है।”

रॅसेल के ‘विशेष’ और मेरे ‘विषय’ (ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलॉसफ़िक्स) दोनों ही ऐसे मूल तत्त्व थे।

47. किन्तु वे संयुक्त संघटक कौन से हैं जिनसे यथार्थ की संरचना हुई है? — कुर्सी के असंयुक्त संघटक कौन से हैं? — लकड़ी के वे अंश जिनसे वह बनी है? अथवा अणु, या परमाणु? — “असंयुक्त” का अर्थ है : संयुक्त नहीं। और यहाँ विचारणीय है : ‘संयुक्त’ किस अर्थ में? निरपेक्ष रूप से ‘कुर्सी के असंयुक्त भाग’ कहने का तो कोई अर्थ ही नहीं होता।

फिर : क्या इस वृक्ष का मेरा चाक्षुष प्रत्यक्ष घटकों में बंटा है? और इसके असंयुक्त घटक कौन से हैं? बहुरंगी होना एक प्रकार की संयुक्तता है; एक अन्य प्रकार की संयुक्तता का उदाहरण सरल खंडों से रचित खंडित रूपरेखा है। और वक्राकृति को आरोही एवं अवरोही खंडों से संरचित भी कहा जा सकता है।

यदि मैं बिना किसी और व्याख्या के किसी को कहूँ : अब मैं अपने समक्ष जो देख रहा हूँ वह संयुक्त है, तो उसे यह पूछने का अधिकार होगा : “‘संयुक्त’ से आपका क्या अर्थ है? क्योंकि उसका अर्थ अनेक प्रकार के विषय हो सकते हैं!” — “जो आप देख रहे हैं क्या वह संयुक्त है?” प्रश्न तो अर्थपूर्ण होता है यदि यह पहले से सुनिश्चित हो कि किस प्रकार की संयुक्तता — अर्थात् शब्द के किस विशिष्ट प्रयोग की बात है। यदि यह नियत हो कि वृक्ष का चाक्षुष प्रत्यक्ष “संयुक्त” कहलाएगा जब हमें एक मात्र तना ही न दिखाई दे अपितु शाखाएं भी दिखाई दें तो “क्या इस वृक्ष का चाक्षुष प्रत्यक्ष असंयुक्त है, अथवा संयुक्त?” प्रश्न और “उसके असंयुक्त घटक कौन से हैं?” प्रश्न का एक स्पष्ट अर्थ, एक स्पष्ट प्रयोग होगा। और निस्संदेह द्वितीय प्रश्न का उत्तर “उसकी शाखाएं” तो नहीं है (वह तो व्याकरण सम्मत प्रश्न — “यहाँ ‘असंयुक्त घटक’ किसे कहते हैं?” — का उत्तर होगा) अपितु इस प्रश्न का उत्तर उसकी विभिन्न शाखाओं का विवरण होगा।

किन्तु क्या, उदाहरणार्थ, शतरंज की बिसात, स्पष्टतः एवं निरपेक्ष रूप से संयुक्त नहीं है? — संभवतः आप बत्तीस श्वेत और बत्तीस श्याम वर्गों की संरचना के बारे में सोच रहे हैं। किन्तु उदाहरणार्थ, क्या ऐसा नहीं कि आप भी यह कह सकते हैं कि यह श्याम एवं श्वेत रंगों से और वर्गाकृति से संरचित है? और यदि इसके अवलोकन के विभिन्न ढंग हैं तो भी क्या आप कहना चाहेंगे कि शतरंज की बिसात निरपेक्ष रूप से ‘संयुक्त’ है? — किसी विशिष्ट भाषा-खेल के बाहर “क्या यह विषय संयुक्त है?” पूछना तो ऐसा है जैसा एक बार एक लड़के ने किया जिसको यह बताना था कि प्रदत्त वाक्यों की क्रियाएं कर्तृवाच्य हैं अथवा कर्मवाच्य और उसने माथापच्ची इस प्रश्न पर की कि क्या “शयन” क्रिया सकर्मक है या अकर्मक|

“संयुक्त” शब्द (और इसीलिए “असंयुक्त” शब्द) का प्रयोग हम भिन्न, एवं विभिन्न प्रकार से सम्बन्धित ढंगों से करते हैं। (क्या शतरंज की बिसात के वर्ग का रंग असंयुक्त होता है, अथवा क्या वह इन्द्रधनुष के रंगों से बना है? और क्या श्वेत असंयुक्त है, अथवा क्या वह इन्द्रधनुष के रंगों से बना है? क्या 2 सेंटीमीटर की यह लम्बाई असंयुक्त है, अथवा क्या वह 1 सेंटीमीटर लम्बे दो भागों से बनी है? किन्तु 3 सेंटीमीटर लम्बे एक खंड और विपरीत दिशा में मापे गए 1 सेंटीमीटर के एक खंड से क्यों नहीं बनी हो सकती?)

“क्या इस वृक्ष का चाक्षुष प्रत्यक्ष संयुक्त है, और उसके घटक कौन से हैं?” ऐसे दार्शनिक प्रश्न का उचित उत्तर है : “वह इस पर निर्भर है कि आप ‘असंयुक्त’ से क्या समझते हैं।” (और निस्संदेह वह उत्तर नहीं अपितु प्रश्न को ही खारिज करना है।)

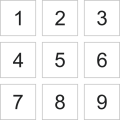

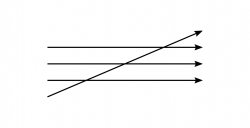

48. आइए हम §2 की पद्धति से थिएटेटस के विवरण पर विचार करें। ऐसे भाषा-खेल का विचार करें जिसके लिए यह विवरण वास्तव में वैध हो। यह भाषा है किसी सतह पर रंगीन वर्गों के संयोजनों का विवरण देने की। ये वर्ग शतरंज की बिसात के सदृश एक संकुल बनाते हैं। लाल, हरे, श्वेत और श्याम वर्ग हैं। भाषा के शब्द (तदनुसार) हैं : “ला”, “ह”, “श्वे”, “श्या”, और वाक्य हैं इन शब्दों की कोई श्रृंखला। वे वर्गों के विन्यास का विवरण इस क्रम में देते हैं :

और यूँ उदाहरणार्थ, “ला ला श्या ह ह ह ला श्वे श्वे” वाक्य इस प्रकार के विन्यास का विवरण देता है :

यहाँ वाक्य नामों का एक ऐसा संकुल है जिसके अनुरूप तत्त्वों का संकुल है। मूल तत्त्व हैं रंगीन वर्ग। “किन्तु क्या वे असंयुक्त विषय हैं?” — मुझे नहीं पता कि आप मुझसे और किसे “असंयुक्त” कहलवाएंगे, इस भाषा-खेल में इससे अधिक स्वाभाविक क्या होगा? किन्तु अन्य परिस्थितियों में मुझे इकरंगे वर्ग को “संयुक्त” कहना चाहिए क्योंकि वह संभवतः दो आयतों को, अथवा रंग एवं आकृति के तत्त्वों को मिलाकर बना है। किन्तु संयुक्तता के प्रत्यय का विस्तार इस प्रकार भी किया जा सकता है कि लघु क्षेत्र को बृहत् क्षेत्र से किसी अन्य क्षेत्र को घटाने से ‘बना हुआ’ कहा जा सके। ‘बलों की संहति’ की बाह्य बिन्दु द्वारा रेखा के ‘विभाजन’ से तुलना कीजिए : ये अभिव्यक्तियां दर्शाती हैं कि कभी-कभी हम लघु को बृहत् भागों की संरचना के परिणाम और बृहत् को लघु भागों के विभाजन के परिणाम की धारणा बनाने को प्रवृत्त होते हैं।

किन्तु मैं नहीं जानता कि हमारे वाक्य द्वारा वर्णित आकृति को चार तत्त्वों से बना हुआ कहा जाए अथवा नौ तत्त्वों से! अच्छा, क्या यह वाक्य चार अक्षर का है अथवा नौ का? — और इसके तत्त्व कौन से हैं, अक्षर-प्रारूप, अथवा अक्षर? हम उत्तर में क्या कहते हैं इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता यदि हम परिस्थिति विशेष में भ्रान्तियों से बचे रहें।

49. किन्तु यह कहने का क्या अर्थ है कि इन तत्त्वों को हम परिभाषित (अर्थात् वर्णित) नहीं कर सकते, अपितु उनका तो हम नामकरण ही कर सकते हैं? उदाहरणार्थ, इसका अर्थ हो सकता है कि जब किसी चरम स्थिति में कोई संकुल केवल एक ही वर्ग से बना हो तो उसका विवरण उस रंगीन वर्ग का नाम ही होता है।

यहाँ हम कह सकते हैं — यद्यपि इससे सभी प्रकार के दार्शनिक अन्धविश्वासों का रास्ता खुल जाता है — कि “ला” अथवा “श्या” इत्यादि संकेत कभी तो शब्द और कभी प्रतिज्ञप्ति हो सकते हैं। किन्तु यह ‘शब्द है अथवा प्रतिज्ञप्ति’ तो उस परिस्थिति पर निर्भर है जिसमें उसे कहा अथवा लिखा गया है। उदाहरणार्थ, यदि क को ख के लिए रंगीन वर्गों के संकुल का विवरण देना है और वह केवल ला शब्द को ही प्रयोग करता है तो हम कह सकते हैं कि यह शब्द विवरण है — प्रतिज्ञप्ति है। किन्तु यदि वह शब्दों को और उनके अर्थों को कंठस्थ कर रहा है, अथवा यदि वह किसी और को शब्दों का प्रयोग सिखा रहा है और निदर्शनात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में उन शब्दों का उच्चारण कर रहा है तो हम यह नहीं कहेंगे कि वे प्रतिज्ञप्तियां हैं। उदाहरणार्थ, इस परिस्थिति में, “ला” शब्द विवरण नहीं है; वह किसी तत्त्व का नाम है — किन्तु इस तत्त्व का तो केवल नामकरण ही किया जा सकता है यह कहने का आधार बनाना तो विचित्र ही होगा। क्योंकि नामकरण और विवरण देना एक जैसा नहीं है : नामकरण तो विवरण की तैयारी है। नामकरण अभी तक भाषा-खेल में कोई चाल नहीं है — उसी प्रकार जैसे कि बिसात पर मोहरे को उसके स्थान पर रखना शतरंज की कोई चाल नहीं होती। हम कह सकते हैं : जब किसी वस्तु का नामकरण भर किया गया है तब

तक कुछ भी नहीं किया गया। उस भाषा-खेल से परे तो उसे नाम भी नहीं मिला। फ्रेगे का भी यही तात्पर्य था जब उन्होंने कहा कि : वाक्य के अवयव के रूप में ही शब्द अर्थपूर्ण होता है।

50. यह कहने का क्या अर्थ है कि तत्त्वों को न तो हम सत् और न ही असत् कह सकते हैं? — कहा जा सकता है : जिसे भी हम “सत्” और “असत्” कहते हैं यदि वह तत्त्वों के संबंधों के होने एवं न होने में निहित है तो तत्त्व को सत् (असत्) कहने का कोई अर्थ ही नहीं होता; ठीक वैसे ही जैसे कि जिसे भी हम “विनाश” कहते हैं यदि वह तत्त्वों के पृथक्करण में निहित है तो तत्त्व का विनाश कहने का कोई अर्थ ही नहीं होता।

फिर भी कोई कहना चाहेगा : तत्त्व पर सत्ता आरोपित नहीं की जा सकती क्योंकि यदि वह तत्त्व होता ही नहीं तो उसका नामकरण भी नहीं किया जा सकता था, और इसीलिए उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। — किन्तु आइए हम एक समानान्तर स्थिति पर विचार करें। एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में न तो यह कहा जा सकता है कि वह एक मीटर लम्बी है और न ही यह कि वह एक मीटर लम्बी नहीं है, और वह है पेरिस में रखा मानक मीटर। — किन्तु निस्संदेह यह उस पर कोई साधारण गुण आरोपित करना नहीं है, अपितु मीटर-पैमाने के मापने के भाषा-खेल में उसकी विशिष्ट भूमिका को लक्षित करना मात्र है। — आइए हम मानक मीटर की भांति रंग के नमूनों की पेरिस में परिरक्षित होने की कल्पना करें। हम परिभाषित करते हैं : “सीपिया” का अर्थ है उस मानक सीपिया का रंग जो वहाँ सुरक्षित है। तब यह कहने का कोई अर्थ ही नहीं होगा कि यह नमूना इस रंग का है, अथवा यह इस रंग का नहीं है।

हम इसे यूँ कह सकते हैं : यह नमूना तो रंग-निर्धारण में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपकरण है। इस भाषा-खेल में किसी विषय का निरूपण नहीं होता, अपितु इसमें तो निरूपित करने के साधन होते हैं। और भाषा — खेल §48 वाले तत्त्व के साथ यही होता है जब “ला” शब्द को उच्चारित करके हम उसका नामकरण करते हैं : इससे उस विषय को हमारे भाषा-खेल में एक भूमिका मिलती है; वह अब निरूपण का साधन है। और “यदि इसकी सत्ता नहीं होती तो इसका नाम भी नहीं होता” कहना तो केवल इतना ही कहना है : यदि इस वस्तु की सत्ता नहीं होती तो अपने भाषा-खेल में हम इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। यह आभास कि उसकी सत्ता तो होनी ही चाहिए भाषा का अंग ही है। यह तो हमारे भाषा-खेल का एक प्रतिमान है; एक ऐसा विषय है जिससे तुलना की जाती है। और यह एक महत्त्वपूर्ण प्रेक्षण हो सकता है; किन्तु फिर भी यह प्रेक्षण हमारे भाषा-खेल से — हमारे निरूपण की विधि से — संबंधित है।

51. भाषा-खेल §48 का विवरण देते हुए मैंने कहा था कि “ला”, “का” इत्यादि शब्द वर्गों के रंगों के अनुरूप हैं। किन्तु यह अनुरूपता किस में निहित है; किस अर्थ में कहा जा सकता है कि वर्गों के कुछ विशिष्ट रंग इन संकेतों के अनुरूप हैं? क्योंकि §48 में दिया गया विवरण तो इन संकेतों और हमारी भाषा के कुछ शब्दों (रंगों के नामों) में मात्र संबंध ही स्थापित करता है। — हाँ, यह पूर्वकल्पना तो की गई थी कि भाषा-खेल में इन संकेतों के प्रयोग को भिन्न प्रकार से, विशेषकर प्रतिमानों को इंगित करके सिखाया जाएगा। बिल्कुल ठीक; किन्तु यह कहने का क्या अर्थ है कि भाषा को प्रयोग करने की तकनीक में कुछ तत्त्व संकेतों के अनुरूप होते हैं। — क्या ऐसा होता है कि रंगीन वर्गों के संकुलों का विवरण देने वाला व्यक्ति जहाँ भी लाल वर्ग होता है वहाँ “ला” कहता है; जहाँ काला होता है वहाँ “का” कहता है एवं तथावत्? किन्तु क्या हो यदि वह विवरण देने में भूल कर दे और जहाँ उसे काला वर्ग दिखाई देता है वहाँ वह भूल से “ला” कह दे — वह कौन सी कसौटी है जिसके अनुसार यह भूल है? — अथवा क्या “ला” के लाल वर्ग के स्थान पर होने में यह निहित है कि वे लोग जिनकी यह भाषा है जब “ला” संकेत को प्रयोग करते हैं तो उनके मन के समक्ष सदैव ही एक लाल वर्ग आ जाता है?

इस और इसके समान अनगिनत स्थितियों में बातों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए जो कुछ वास्तव में घटित होता है उसके विस्तृत विवरण पर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए; उनका सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए।

52. यदि मैं यह मानने को प्रवृत्त हूँ, कि पुराने चीथड़ों एवं धूल में से चूहे की स्वतः उत्पत्ति हुई है तो यह जानने के लिए कि चूहा उनमें कैसे छिप सकता है, कैसे वहाँ पहुँच सकता है इत्यादि, मेरा उन चीथड़ों का अति सूक्ष्म निरीक्षण करना उचित ही होगा। किन्तु यदि मैं विश्वस्त हूँ कि इन वस्तुओं से चूहा अस्तित्व में नहीं आ सकता, तो यह अन्वेषण संभवत : अनावश्यक होगा।

किन्तु पहले हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा क्या है जो दर्शन में विस्तृत विवरण के ऐसे परीक्षण का विरोध करता है।

53. हमारे भाषा - खेल §48 में अनेक संभावनाएं हैं, ऐसी विविध परिस्थितियां हैं जिनमें हमें कहना चाहिए कि उस खेल में प्रयुक्त संकेत अमुक रंग के वर्ग का नाम था। उदाहरणार्थ, हमें ऐसा कहना चाहिए यदि हमें विदित हो कि उन लोगों को, जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग अमुक प्रकार से सिखाया गया है। अथवा यदि उसे लिखित रूप दिया गया हो, उदाहरणार्थ, ऐसी सारिणी के आकार में, जिसमें यह बताया गया हो कि यह तत्त्व इस संकेत से संबद्ध है, और यदि भाषा के प्रशिक्षण में उस सारिणी का प्रयोग किया जाए और विशेष विवादास्पद स्थितियों में उससे निर्देश लिए जाएं।

ऐसी सारिणी के भाषा के प्रयोग में उपकरण होने की भी हम कल्पना कर सकते हैं। तो, संकुल का विवरण इस प्रकार दिया जाता है : संकुल का विवरण देने वाले व्यक्ति के पास एक सारिणी है और वह संकुल के प्रत्येक तत्त्व को उसमें खोजता है और इससे संकेत की ओर जाता है (और जिसे विवरण दिया जा रहा है वह भी रंगीन वर्गों के चित्र में उसे परिवर्तित करने के लिए सारिणी का प्रयोग कर सकता है)। कहा जा सकता है कि यह सारिणी यहाँ स्मृति की, और अन्य स्थितियों में सहसम्बन्धन की भूमिका निभाती है। (“मेरे लिए एक लाल फूल लाओ” आदेश का पालन हम प्रायः लाल रंग को रंगों की सारिणी में खोजकर, और फिर उस सारिणी में देखे गए रंग के फूल को लाकर नहीं करते; किन्तु जब लाल रंग की किसी विशेष छटा को चुनना अथवा उसे घोलकर बनाना हो तो कभी-कभी हम नमूने अथवा सारिणी का प्रयोग करते हैं।)

यदि ऐसी सारिणी को हम भाषा-खेल के नियम की अभिव्यक्ति कहें, तो कहा जा सकता है कि जिसे हम भाषा-खेल का नियम कहते हैं उसकी उस खेल में अत्यन्त भिन्न भूमिकाएं हो सकती हैं।

54. आइए, हम ऐसी परिस्थितियों पर गौर करें जिनमें हम कह सकते हैं कि खेल निश्चित नियम के अनुसार खेला जाता है।

खेल के प्रशिक्षण में नियम सहायक-साधन हो सकता है। शिक्षार्थी को इसे बताया जाता है और इसे प्रयोग करने का अभ्यास कराया जाता है। — अथवा यह खेल का ही उपकरण है। — अथवा नियम को न तो प्रशिक्षण में और न खेल में ही प्रयुक्त किया जाता है; न ही उसे नियम की तालिका में स्थान दिया जाता है। अन्य लोग कैसे खेल खेलते हैं इस का निरीक्षण कर के ही हम खेल सीखते हैं। किन्तु हम कहते हैं कि यह खेल अमुक नियमों के अनुसार खेला जाता है क्योंकि कोई भी प्रेक्षक खेल के अभ्यास से इन नियमों को — खेल का नियमन करने वाले स्वाभाविक नियमों के समान — समझ सकता है। — किन्तु इस स्थिति में प्रेक्षक खिलाड़ियों के अनुचित और उचित खेल में भेद कैसे करता है? इसके तो खिलाड़ियों के व्यवहार में विशिष्ट संकेत होते हैं। जुबान की फिसलन को सुधारने के विशिष्ट व्यवहार पर विचार कीजिए। जब कोई ऐसा करता है तो उसकी भाषा को जाने बिना भी हम यह जान सकते हैं कि वह अपनी भूल सुधार रहा है।

55. “भाषा में नाम जिनका द्योतन करते हैं उनको अविनाशी होना चाहिए; क्योंकि ऐसी परिस्थितियों का विवरण देना संभव होना चाहिए जिनमें प्रत्येक नश्वर वस्तु नष्ट की जा चुकी है। इस विवरण में शब्द होंगे; और इनसे संबद्ध विषयों को तो नष्ट ही नहीं किया जा सकता, अन्यथा उन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होगा।” मुझे उस शाखा को काटना नहीं चाहिए जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ।

निस्संदेह, कोई छूटते ही कह सकता है कि स्वयं इस विवरण को तो इस विनाश से अछूता रखना होगा। — किन्तु यदि यह सच है कि जो विवरण के भिन्न शब्दों से संबद्ध है और इसीलिए जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसकी सत्ता होती है तो वह वही है जो शब्दों को उनका अर्थ प्रदान करता है — और जिसके बिना उनका कोई अर्थ ही नहीं होगा। — बहरहाल, एक अर्थ में यही वह पुरुष है जो अपने नाम से संबद्ध है। किन्तु वह तो नश्वर है और वाहक के मरने के साथ उसका नाम अर्थहीन नहीं हो जाता। — नाम से संबद्ध ऐसे विषय, जिसके बिना नाम का कोई अर्थ नहीं होता, का उदाहरण ऐसा प्रतिमान है जिसे भाषा-खेल में नाम के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता है।

56. किन्तु क्या हो, यदि ऐसा कोई भी नमूना भाषा का अंग न हो, और शब्द जिस रंग का (उदाहरणार्थ) प्रतिनिधित्व करता है उसको ही हम याद रखें? — “और यदि हम उसे याद रखते हैं तो जब भी हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं वह हमारे मानस पटल पर उपस्थित हो जाता है। अतः, यदि यह मान लिया जाए कि उसे स्मरण रखना हमारे लिए सदैव संभव है तो वह स्वयं अविनाशी होना चाहिए।” — किन्तु उसकी उचित स्मृति होने की कसौटी हम किसे मानते हैं? – जब हम अपनी स्मृति के स्थान पर किसी नमूने से कार्य करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें हम कहते हैं कि नमूने का रंग परिवर्तित हो गया है और हम इसका निर्णय स्मृति द्वारा करते हैं। किन्तु क्या कभी-कभी हम अपने स्मृति-बिंब के धुंधले होने का (उदाहरणार्थ) उल्लेख नहीं कर सकते? क्या हम स्मृति की कृपा पर उतने ही निर्भर नहीं हैं जितने कि नमूने की? (क्योंकि कोई ऐसा कहना चाह सकता है : “यदि हमें स्मृति नहीं रहती तो हम नमूने की कृपा पर ही निर्भर रहते”।) — अथवा संभवतः किसी रासायनिक

प्रतिक्रिया पर निर्भर रहते। कल्पना कीजिए कि आपको ऐसा विशेष रंग “ग” पोतना जो तब दृष्टिगोचर होता है जब रासायनिक द्रव्य य और ल को मिलाया जाता है। — मान लीजिए कि दूसरे दिनों की अपेक्षा आपको रंग किसी दिन अधिक चटख प्रतीत होता हो; क्या कभी-कभी आप नहीं कहेंगे : “मैं निश्चय ही भूल कर रहा हूँ, निश्चित रूप से रंग वैसा ही है जैसा कल था”? यह प्रदर्शित करता है कि स्मृति-जन्य बातों के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील के निर्णय के समान, हम सदैव स्मृति पर आश्रित नहीं रहते।

57. “किसी लाल वस्तु को नष्ट किया जा सकता है, किन्तु लाल को नष्ट नहीं किया जा सकता, और इसी कारण ‘लाल’ का अर्थ लाल वस्तुओं की सत्ता से निरपेक्ष है” — निस्संदेह, यह कहने का कोई अर्थ नहीं होता कि लाल रंग को फाड़ दिया गया है अथवा उसके चीथड़े कर दिए गए हैं। किन्तु क्या हम नहीं कहते : “लाल धीरे-धीरे लुप्त हो रहा है”? कुछ भी लाल न रहने पर भी अपने मानस पटल पर सदैव लाल लाने की हमारी क्षमता, के विचार से न बंधे रहें। वह तो बिल्कुल आपके यह कहने जैसा ही है कि तब भी लाल ज्वाला को उत्पन्न करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया तो होगी ही। — मान लीजिए कि अब आप रंग का स्मरण ही नहीं कर पाते? जब हम भूल जाते हैं कि यह नाम किस रंग का है, तो हमारे लिए उसका अर्थ लुप्त हो जाता है; अर्थात् अब हम उससे विशेष भाषा खेल नहीं खेल सकते। और तब यह स्थिति उस स्थिति के तुल्य हो जाती है जिसमें हमने ऐसे प्रतिमान को खो दिया हो जो हमारी भाषा का उपकरण था।

58. “मैं ‘नाम’ पद को वहाँ तक सीमित करना चाहता हूँ जहाँ वह ‘य की सत्ता है’ इस संयोजन में नहीं हो सकता। — अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ‘लाल की सत्ता है’ क्योंकि यदि लाल होता ही नहीं तो उसका उल्लेख ही नहीं किया जा सकता था।” — बेहतर ढंग से : यदि “य की सत्ता है” का अर्थ मात्र यह कहना है : “य” अर्थपूर्ण है, — तो यह ऐसी प्रतिज्ञप्ति नहीं जो य को अभिव्यक्त करती है, अपितु ऐसी प्रतिज्ञप्ति है जो भाषा के हमारे प्रयोग के बारे में है, अर्थात् “य” शब्द के प्रयोग के बारे में है।

हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो “लाल की सत्ता है” इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता ऐसा कहने में हम लाल के स्वभाव के बारे में कुछ कह रहे हों। यानी लाल की सत्ता तो ‘स्वयंसिद्ध’ है। इसी धारणा — कि यह लाल के बारे में एक तात्त्विक कथन है — की पुनः अभिव्यक्ति होती है जब हम कुछ ऐसा कहते हैं कि लाल कालातीत है, और संभवतः इससे भी दृढ़ शब्दों में जब हम कहते हैं कि वह अविनाशी है।

किन्तु वास्तव में हम “लाल की सत्ता है” को इस कथन के सदृश ही समझना चाहते हैं : “लाल” शब्द अर्थपूर्ण है। अथवा संभवतः इससे बेहतर रूप में : “लाल की सत्ता नहीं है” को “‘लाल’ का कोई अर्थ नहीं है”। हम केवल इतना ही नहीं कहना चाहते कि यह अभिव्यक्ति यह कहती है, अपितु यह कहते हैं कि इसे यही कहना चाहिए, यदि इसका कोई अर्थ है। किन्तु ऐसा कहने के प्रयास में यह — केवल इस कारण कि लाल की सत्ता ‘स्वयंसिद्ध’ है, स्वयं अपने आप का व्याघात करता है। जबकि व्याघात तो कुछ ऐसी स्थिति में ही होता है : ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रतिज्ञप्ति रंग के बारे में हो जबकि इसे तो “लाल” शब्द के प्रयोग का उल्लेख करने वाली होना चाहिए था। — बहरहाल, वस्तुतः हम स्वभावत : कहते हैं कि किसी विशेष रंग की सत्ता होती है; और वह इतना ही कहना है कि किसी ऐसे विषय की सत्ता है जिसका वह रंग है। और पहली अभिव्यक्ति दूसरी अभिव्यक्ति से कम यथार्थ नहीं है; विशेषतः उन स्थितियों में जिनमें ‘जिसका वह रंग है’, वह भौतिक विषय नहीं होता।

59. “नाम केवल उसका ही द्योतन करते हैं जिसमें वास्तविकता का तत्त्व होता है; जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता; जो सभी परिवर्तनों में समान रहता है।” — किन्तु वह है क्या? — क्यों, जैसे ही हमने यह वाक्य कहा वह हमारे मन में झूल गया! एक अत्यंत विशिष्ट प्रतिबिंब की : विशिष्ट चित्र की, यही तो ऐसी अभिव्यक्ति थी जिसका हम प्रयोग करना चाहते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से, अनुभव तो हमें ऐसे तत्त्व प्रदर्शित नहीं करता। हम किसी संयुक्त विषय के (उदाहरणार्थ, कुर्सी के) संघटक अंगों को देखते हैं। हम कहते हैं कि कुर्सी की पीठ कुर्सी का अंग है, किन्तु पीठ स्वयं तो लकड़ी के अनेक टुकड़ों से बनी है; जबकि कुर्सी की टांग तो कुर्सी का असंयुक्त संघटक अंग है। हम ऐसे साकल्य को भी जानते हैं जिसमें परिवर्तन होता है (जो नष्ट हो जाता है) जबकि उसके संघटक अंग अपरिवर्तित रहते हैं। यही वे पदार्थ हैं जिनसे हम वास्तविकता के चित्र की रचना करते हैं।

60. जब मैं कहता हूँ : “मेरा लम्बे हत्थे वाला झाडू कोने में रखा है”, — तो क्या वास्तव में यह कथन झाडू के हत्थे एवं झाड़ू के बारे में है? हाँ, इसे तो हत्थे की स्थिति एवं झाडू की स्थिति बताने वाले कथन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। और यह कथन निस्संदेह पहले वाले का अधिक विश्लेषित रूप है। — किन्तु मैं उसे ‘अधिक विश्लेषित’ क्यों कहता हूँ? — हाँ, यदि झाडू वहाँ है तो उसका निश्चित रूप से अर्थ है कि हत्थे एवं झाडू को भी एक दूसरे से विशेष प्रकार से संबंधित रूप में वहाँ होना चाहिए। और पहले वाक्य के अर्थ में मानो यह बात छिपी हुई थी, और विश्लेषित वाक्य में स्पष्टतः अभिव्यक्त हो गई है। तो क्या जब कोई कहता है कि झाडू कोने में पड़ी है तो उसका वास्तव में अर्थ होता है : झाडू का हत्था है, और झाड़ू भी वहाँ पड़ी है, और हत्था झाडू में जुड़ा है? — यदि हम किसी से पूछें कि क्या उसका यह अर्थ था तो सम्भवतः वह कहेगा कि उसने विशेष रूप से हत्थे के बारे में, विशेष रूप से झाड़ू के बारे में सोचा ही नहीं था। और वह सही उत्तर होगा, क्योंकि उसका तात्पर्य विशेषतः न तो हत्थे का और न ही झाडू का उल्लेख करना था। मान लीजिए कि “झाडू मेरे पास लाओ” कहने के स्थान पर आप कहें “झाडू के हत्थे और उस झाडू को जो उससे जुड़ा है मेरे पास लाओ”! — क्या यह उत्तर नहीं है : “क्या आप झाडू माँग रहे हैं? आप इसे इतने अजीब ढंग से क्यों कह रहे हैं?” — क्या वह अधिक विश्लेषित वाक्य को अच्छी प्रकार से समझता है? कहा जा सकता है कि उससे इतना ही पता चलता है जितना कि साधारण वाक्य से, किन्तु यह जानकारी अधिक घुमावदार ढंग से मिलती है। — ऐसे भाषा-खेल की कल्पना कीजिए जिसमें किसी को अनेक भागों से बने विशेष विषयों को लाने का, उन्हें घुमाने फिराने का, अथवा इसी प्रकार का कुछ और करने का आदेश दिया जाता है। और उसे खेलने के दो ढंग हैं : (क) एक में §15 के सदृश संयुक्त विषयों (झाडुओं, कुर्सियों, मेजों, इत्यादि) के नाम होते हैं; (ख) दूसरे में केवल भागों का ही नामकरण किया जाता है और उनके द्वारा साकल्य का विवरण दिया जाता है। दूसरे खेल का आदेश किस अर्थ में पहले खेल के आदेश का विश्लेषित रूप है? क्या उत्तरोक्त पूर्वोक्त में छिपा होता है, और विश्लेषण द्वारा इसे अब उजागर किया जा रहा है? यह ठीक है कि जब झाडू को हत्थे को और झाड़ू को अलग किया जाता है तो झाडू को खंडित किया जाता है; किन्तु क्या उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि झाडू लाने के आदेश में इसके सम्बद्ध भागों को लाने का आदेश भी निहित है?

61. “किन्तु फिर भी आप इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि (क) में किसी विशेष आदेश का वही अर्थ होता है जो (ख) में होता है; और यदि आप दूसरे को पहले का विश्लेषित रूप न कहें तो आप उसे क्या कहेंगे?” — निश्चित रूप से मुझे भी यह कहना चाहिए कि (क) में आदेश का वही अर्थ होता है जो (ख) में; अथवा जैसे मैंने पहले कहा था : उनसे एक ही बात का पता चलता है। और इसका अर्थ है कि यदि मुझे (क) में कोई आदेश दिखाया जाए और पूछा जाए : “(ख) में कौन से आदेश का इस के जैसा अर्थ है? अथवा फिर “यह (ख) के किस आदेश का व्याघाती है?” तो मुझे अमुक उत्तर देना चाहिए। किन्तु वह यह कहना तो नहीं है कि “वही अर्थ होना”, अथवा “एक ही बात का पता चलना” अभिव्यक्तियों के प्रयोग के बारे में हम किसी सामान्य सहमति पर पहुँच गए हैं। क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि किन स्थितियों में हम कहते हैं : “यह तो एक खेल के ही दो रूप हैं।”

62. उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि (क) और (ख) में आदेश दिए जाने वाले व्यक्ति को अभीप्सित वस्तु को लाने से पूर्व नामों और चित्रों का सामंजस्य दिखाने वाली सारिणी का सहारा लेना पड़ता है। क्या वह वही क्रिया करता है जब वह (ख) उसके अनुरूप आदेश का पालन करता है? — हाँ और नहीं। आप यह भी कह सकते हैं : “दोनों आदेशों का विषय तो एक ही है”। मुझे भी यही कहना चाहिए। — किन्तु सभी स्थलों पर यह स्पष्ट नहीं है कि आदेश का ‘विषय’ किसे कहना चाहिए। (इसी प्रकार कुछ वस्तुओं के बारे में भी कहा जा सकता है कि उनका यह, अथवा वह प्रयोजन है। मूल बात तो यह है कि यह एक लैम्प है, और प्रकाश देने के काम आता है; — यह कमरे का ऐसा अलंकार है जो रिक्त स्थान को भरता है इत्यादि, तो मूलभूत नहीं है। किन्तु मूल और अ-मूल में सदैव सुस्पष्ट भेद नहीं होता।)

63. बहरहाल यह कहना कि (ख) में (क) के वाक्य का ‘विश्लेषित’ रूप है हमें यह समझने को लालायित करता है कि पूर्वोक्त अधिक मौलिक रूप है; और उसी से पता चलता है कि दूसरे वाक्य का क्या अर्थ इत्यादि है। उदाहरणार्थ, हम समझते हैं : यदि आप केवल अविश्लेषित रूप को जानते हैं तो आप विश्लेषण से चूक जाते हैं; किन्तु यदि आप विश्लेषित रूप को जानते हैं तो उससे आपको सब कुछ मिल जाता है। — किन्तु क्या मैं नहीं कह सकता कि उत्तरोक्त स्थिति में भी पूर्वोक्त स्थिति के समान बात का कोई पक्ष आप से छूट जाता है?

64. आइए हम §48 के भाषा-खेल के इस प्रकार परिवर्तित होने की कल्पना करें कि नाम एकरंगी वर्गों के द्योतक न हों अपितु ऐसी आयतों के द्योतक हों जो दो एकरंगी वर्गों से बनी हों। आधे लाल एवं आधे हरे रंग वाले आयत को “य” कहें; आधे हरे आधे श्वेत को “व” कहे; एवं तथावत्। क्या हम ऐसे लोगों की कल्पना नहीं कर सकते जिन्हें रंगों के संयोजनों के नाम तो पता हों किन्तु एकल रंगों के नाम पता न हों? ऐसी स्थितियों के बारे में सोचिए जिनमें हम कहते हैं : “रंगों के इस विन्यास का (मान लीजिए फ्रांसिसी तिरंगे का) नितान्त विशिष्ट रूप है।”

इस भाषा-खेल के प्रतीकों के विश्लेषण की आवश्यकता किस अर्थ में है? इस भाषा-खेल को §48 के भाषा-खेल द्वारा प्रतिस्थापित करना भी कहाँ तक सम्भव है? — यह तो कोई अन्य भाषा-खेल है; यद्यपि यह §48 से सम्बन्धित है।

65. यहाँ हमारे समक्ष वह महत्त्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है जो इन सभी विवेचनाओं की पृष्ठभूमि में होता है। — क्योंकि कोई मेरे विरुद्ध आपत्ति उठा सकता है : “आप तो सुगम मार्ग अपनाते हैं! आप अनेक प्रकार के भाषा-खेलों के बारे में बात तो करते हैं किन्तु कहीं भी यह नहीं कहते कि भाषा-खेल का, और इसीलिए भाषा का, सार क्या है :: इन सभी क्रियाकलापों में साझा क्या है और भाषा अथवा भाषा के अंग किससे बनते हैं। अतः आपने स्वयं को अन्वीक्षा के उसी भाग से — प्रतिज्ञप्तियों के सामान्य आकार और भाषा से संबंधित भाग से — हटा लिया है जो स्वयं कभी आपके लिए सिरदर्द था।”

और यह सच भी है। — जिसे भी हम भाषा कहते हैं उसमें कुछ साझा प्रस्तुत करने के बजाए मैं कह रहा हूँ कि इन संवृत्तियों में कोई भी एक ऐसा साझा विषय नहीं है जिसके कारण हम सब उन सब के लिए एक ही शब्द प्रयोग करते हैं — अपितु कह रहा हूँ कि विविध ढंगों से एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। और इसी सम्बन्ध अथवा इन्हीं सम्बन्धों के कारण इन सभी को “भाषा” कहते हैं। मैं इसकी व्याख्या देने का प्रयत्न करूँगा।

66. उदाहरणार्थ, “खेल” कही जाने वाली गतिविधियों पर विचार कीजिए। मेरा आशय पटल-खेलों, ताश-खेलों, गेंद खेलों, ऑलम्पिक खेलों आदि से है। उन सब में साझा क्या है? ऐसा न कहें : “कुछ तो साझा अवश्य होना चाहिए, नहीं तो उन्हें ‘खेल’ नहीं कहा जाता” — किन्तु सोचें कि क्या उन सब में कुछ भी साझा है। — क्योंकि यदि आप उन पर दृष्टिपात करें तो आप कुछ भी ऐसा नहीं पाएंगे जो सब में साझा हो, अपितु उनमें आप पायेंगे समानताएँ, कई सम्बन्ध और ऐसी समानताओं और संबन्धों की एक श्रृंखला। अथवा : सोचिये नहीं, बल्कि खोजिए! — उदाहरणार्थ, पटल-खेलों पर उनके विविध सम्बन्धों सहित विचार करें। अब ताश-खेलों की ओर बढ़ें; यहाँ आपको पहले वाले समूह के साथ अनेक समानताएं मिलेंगी, किन्तु अनेक साझे लक्षण छूट जाएंगे, और कई अन्य लक्षण दृष्टिगोचर होंगे। अब जब हम गेंद-खेलों की ओर बढ़ते हैं तो बहुत कुछ जो साझा है वह तो बच जाता है किन्तु बहुत कुछ छूट जाता है। — क्या वे सभी ‘मनोरंजक’ हैं? शतरंज के खेल की नॉटस एंड क्रॉसिस खेल से तुलना कीजिए। अथवा क्या खेलों में सदैव ही जीत और हार होती है, अथवा खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा होती है? ‘पेशंस’ नामक खेल के बारे में सोचिए। गेंद-खेलों

में जीत और हार होती है; किन्तु जब कोई बालक दीवार पर अपनी गेंद फेंक कर लपकता है तो यह लक्षण लुप्त हो जाता है। भाग्य और कौशल की भूमिका पर दृष्टिपात करें; और शतरंज के कौशल और टेनिस के कौशल के भेद पर भी। अब रिंग-ए-रिंग-ए-रोज़िस जैसे खेलों पर विचार करें; यहाँ मनोरंजन का तत्त्व तो है किन्तु कितने अन्य विशिष्ट लक्षण लुप्त हो गए! और इसी प्रकार के खेलों के अनेकानेक अन्य समूहों पर भी हम विचार कर सकते हैं; यह समझ सकते हैं कि समानताएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, और लुप्त हो जाती हैं।

और इस परीक्षण का परिणाम है : हमें अतिव्यापी एवं मक्कड़जाल के समान समानताओं का जटिल जाल दिखता है : कभी तो समग्र समानता और कभी विस्तारपूर्ण विवरणगत समानता दिखती है।

67. इन समानताओं को निरूपित करने के लिए मुझे “पारिवारिक सादृश्य” से अधिक उपयुक्त अभिव्यक्ति नहीं सूझती; क्योंकि परिवार के सदस्यों में विविध साम्य : डील-डौल, नाक-नक्श, आँखों का रंग, चाल-ढाल, स्वभाव इत्यादि-इत्यादि के साम्य, इसी प्रकार अतिव्यापी एवं जटिल होते हैं। — और मैं कहूँगा : ‘खेल’ परिवार बनाते हैं।

और उदाहरणार्थ, अंक के वर्गों का भी इसी प्रकार परिवार बनता है। हम किसी विषय को “अंक” क्यों कहते हैं? सम्भवतः इसलिए कि इसका उन अनेक विषयों को जिन्हें अब तक अंक कहा गया है, से एक अपरोक्ष सम्बन्ध होता है; और उन अन्य विषयों को, जिन्हें हम उसी नाम से पुकारते हैं, भी यह सम्बन्ध प्रदान करने वाला कहा जा सकता है। और अंक के अपने प्रत्यय का विस्तार हम उसी प्रकार करते हैं जैसे धागे की कताई में हम तंतु-दर-तंतु बटते हैं। और धागे की मजबूती इस तथ्य में निहित नहीं होती कि कोई एक तंतु उसकी सम्पूर्ण लम्बाई में आद्योपांत रहता है, अपितु वह निहित होती है अनेक तंतुओं के परस्पर गुंथे होने में।

किन्तु यदि कोई कहना चाहे : “इन सभी संरचनाओं में कुछ साझा है — यानी उनके सभी साझे गुणों का विनियोजन” तो मैं उत्तर दूँगा “आप अब शब्दों से ही खेल रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है : सम्पूर्ण धागे में आद्योपांत कुछ है — यानी उन तंतुओं का ‘निरंतर’ आपस में गुंथे रहना।”

68. “ठीक है : आप तो अंक के प्रत्यय से यह समझ रहे हैं कि वह गणन संख्याओं, परिमेय संख्याओं, वास्तविक संख्याओं जैसे अन्तर्सबन्धित प्रत्ययों का तार्किक संयोजन है। और इसी प्रकार आप खेल के प्रत्यय को खेल के समरूप उप-प्रत्यय समूह के तार्किक संयोजन के रूप में समझ रहे हैं।” — यह आवश्यक नहीं कि ऐसा हो। क्योंकि ‘अंक’ प्रत्यय को मैं इस प्रकार से सीमाबद्ध कर नियत कर सकता हूँ, अतः “अंक” शब्द को नियत रूप से सीमित किसी प्रत्यय के लिए प्रयुक्त कर सकता हूँ, किन्तु इसका प्रयोग मैं इस प्रकार भी कर सकता हूँ कि प्रत्यय का विस्तार किसी भी सीमा द्वारा प्रतिबन्धित न हो। और “खेल” शब्द का प्रयोग हम इसी प्रकार करते हैं। क्योंकि खेल का प्रत्यय सीमाबद्ध कैसे हो सकता है? खेलों में अभी भी किसकी गिनती होती है, और किस की नहीं? क्या आप सीमा निश्चित कर सकते हैं? नहीं। आप कोई भी सीमा बना सकते हैं; क्योंकि अभी तक कोई भी सीमा बनाई ही नहीं गई। (किन्तु इससे पहले तो “खेल” शब्द को प्रयुक्त करते समय आप कभी भी उद्वेलित नहीं हुए।)

“किन्तु यदि शब्द का प्रयोग अनियमित है, तो वह ‘खेल’ जो हम उस (शब्द) के साथ खेलते हैं वह भी अनियमित है।” — यह सभी स्थलों पर नियमों से परिमित नहीं है; किन्तु टेनिस में भी ऐसा कोई नियम नहीं होता कि गेंद को कितना ऊँचा उछालना है, अथवा कितनी जोर से मारना है; किन्तु तिस पर भी टेनिस खेल है और उसके नियम भी होते हैं।