Zettel

Ludwig Wittgenstein

Zettel

Herausgegeben von P. Geach, G. E. M. Anscombe und G. H. von Wright

Diese digitale Ausgabe ist eine Reproduktion von L. Wittgenstein, Zettel. Herausgegeben von G. E. M. Anscombe und G. H. von Wright. Basil Blackwell, Oxford 1967. Dieses Werk ist gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für das Herkunftsland des Werks und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 oder weniger Jahren nach dem Tod des Urhebers.

Ludwig Wittgenstein

Zettel

1. W. James: der Gedanke sei schon am Anfang des Satzes fertig. Wie kann man das wissen? – Aber die Absicht, ihn auszusprechen, kann schon bestehen, ehe das erste Wort gesagt ist. Denn fragt man Einen »weißt du, was du sagen willst?«, so wird er es oft bejahen.

2. Ich sage Einem »ich werde dir jetzt das Thema .... vorpfeifen«, ich habe die Absicht, es zu pfeifen, und ich weiß schon, was ich pfeifen werde.

Ich habe die Absicht, dieses Thema zu pfeifen: habe ich es damit in irgendeinem Sinne etwa in Gedanken schon gepfiffen?

3. »Ich sage das nicht nur, ich meine etwas damit.« – Soll man darauf fragen »Was?« –– Dann kommt wieder ein Satz zur Antwort. – Oder kann man nicht so fragen, da der Satz etwa sagte »Ich sage das nicht nur, sondern es bewegt mich auch.«

4. (Eine der irreführendsten Redeweisen ist die Frage »Was meine ich damit?« – Man könnte in den meisten Fällen darauf antworten »Gar nichts – ich sage ....«.)

5. Kann ich denn nicht mit Worten meinen, was ich will? –– Schau auf die Tür deines Zimmers, sage dabei eine Reihe beliebiger Laute, und meine damit eine Beschreibung dieser Tür!

6. »Sag ›a b c d‹ und meine damit: Das Wetter ist schön.« – Soll ich also sagen, daß das Aussprechen eines Satzes einer uns geläufigen Sprache ein ganz anderes Erlebnis ist, als das Aussprechen von Lauten, die uns nicht als Satz geläufig sind? Wenn ich also die Sprache erlernte, in welcher »abcd« jenen Sinn haben, – würde ich nach und nach das uns bekannte Erlebnis beim Aussprechen dieser Buchstaben kriegen? Ja und nein. – Eine Hauptverschiedenheit der beiden Fälle liegt darin, daß ich mich im ersten nicht bewegen kann. Es ist da, als wäre eines meiner Gelenke in Schienen und ich noch nicht an sie gewöhnt und hätte die möglichen Bewegungen noch nicht inne, stieße also sozusagen in einemfort an.

7. Wenn ich zwei Freunde gleichen Namens habe, und ich schreibe einem von ihnen einen Brief; worin liegt es, daß ich ihn nicht dem andern schreibe? Am Inhalt? Aber der könnte für beide passen. (Die Adresse habe ich noch nicht geschrieben.) Nun, die Verbindung kann in der Vorgeschichte liegen. Dann aber auch in dem, was dem Schreiben folgt. Wenn mich nun jemand fragt »An welchen der beiden schreibst du?« und ich antworte ihm, schließe ich die Antwort aus der Vorgeschichte? Gebe ich sie nicht beinahe, wie ich sage »Ich habe Zahnschmerzen«? – Könnte ich im Zweifel darüber sein, welchem von beiden ich schreibe? Und wie sieht so ein Zweifelsfall aus? – Ja, wäre nicht auch der Fall einer Täuschung möglich: ich glaube dem Einen zu schreiben und schreibe dem Andern? Und wie sähe der Fall einer solchen Täuschung aus?

8. (Man sagt manchmal: »Was wollte ich nur in dieser Lade suchen? – Ach ja, die Photographie!« Und wenn uns dies einfällt, erinnern wir uns wieder an den Zusammenhang unsrer Handlung mit dem, was vorherging. Es könnte aber auch den · Fall geben: Ich öffne die Lade und krame in ihr; endlich komme ich gleichsam zur Besinnung und frage mich »Warum suche ich in dieser Lade herum?« Und dann kommt die Antwort »Ich will die Photographie des .... sehen«. »Ich will«, nicht »Ich wollte«. Das Öffnen der Lade etc. geschah sozusagen automatisch und erhielt nachträglich eine Interpretation.)

9. »Ich wollte mit dieser Bemerkung ihn treffen.« Wenn ich das höre, so kann ich mir dazu eine Situation und ihre Geschichte vorstellen. Ich könnte sie auf dem Theater darstellen, mich in den Seelenzustand versetzen, in dem ich ihn treffen will. – Aber wie ist dieser Seelenzustand zu beschreiben? also zu identifizieren? – Ich denke mich in die Situation hinein, nehme eine gewisse Miene und Stimme an etc. Was verbindet meine Worte mit ihm? Die Situation und meine Gedanken. Und meine Gedanken nicht anders als Worte, die ich ausspreche.

10. Angenommen, ich wollte auf einmal alle Wörter meiner Sprache durch andere ersetzen; wie könnte ich wissen, an welcher Stelle eines der neuen Wörter steht? Sind es die Vorstellungen, die die Plätze der Wörter halten?

11. Ich bin geneigt zu sagen: Ich ›zeige‹ in verschiedenen Sinne auf diesen Körper, auf seine Gestalt, auf seine Farbe etc. – Was heißt das?

Was heißt es: Ich ›höre‹ in anderem Sinne: das Klavier, seinen Klang, das Musikstück, den Klavierspieler, seine Geläufigkeit? Ich ›heirate‹ in einem Sinne eine Frau, in einem andern ihr Geld.

12. Das Meinen stellt man sich hier als eine Art geistiges Zeigen, Hinweisen vor.

13. In manchen spiritistischen Handlungen ist es wesentlich, daß man an eine bestimmte Person denke. Und wir haben hier den Eindruck, also wäre ›an ihn denken‹ gleichsam, ihn mit meinen Gedanken aufspießen. Oder es ist, als stäche ich immer wieder mit den Gedanken nach ihm hin. Denn sie schweifen etwa immer wieder ein wenig von ihm ab.

14. »Ich mußte plötzlich an ihn denken.« Sein Bild schwebte mir etwa plötzlich vor. Wußte ich, daß es sein, des N. Bild war? Ich sagte es mir nicht. Worin lag es also, daß es das seine war? Vielleicht in dem, was ich später sagte oder tat.

15. Wenn Max sagt »Der Fürst trägt Vatersorge für die Truppen«, so meint er Wallenstein. – Angenommen, jemand sagte: Wir wissen nicht, ob er Wallenstein meint; er könne in diesem Satz auch einen andern Fürsten meinen.

16. »Daß du das Klavierspiel meintest, bestand darin, daß du ans Klavierspiel dachtest.«

»Daß du in diesem Brief diesen Menschen mit dem Wort ›du‹ meintest, bestand darin, daß du an ihn schriebst.«

Der Irrtum ist zu sagen, Meinen bestehe in etwas.

17. »Als ich das sagte, wollte ich ihm nur einen Wink geben.« – Wie kann ich wissen, daß ich es nur sagte, um ihm einen Wink zu geben? Nun, die Worte »Als ich es sagte etc.« beschreiben eine bestimmte uns verständliche Situation. Wie schaut die Situation aus? Um sie zu beschreiben, muß ich einen Zusammenhang beschreiben.

18. Wie tritt er in diese Vorgänge ein:

ich stach nach ihm,

ich sprach zu ihm,

ich rief ihn,

ich sprach von ihm,

ich stellte mir ihn vor,

ich achte ihn?

19. Es ist falsch zu sagen: Ich meinte ihn, indem ich auf ihn sah. »Meinen« bezeichnet nicht: eine Tätigkeit, die ganz oder teilweise in den ›Äußerungen‹ des Meinens besteht.

20. Es wäre daher dumm, Meinen eine ›geistige Tätigkeit‹ zu nennen. Weil man damit eine falsche Vorstellung von der Funktion des Wortes begünstigt.

21. Ich sage »Komm her!« und zeige in der Richtung des A. B, der neben ihm steht, macht einen Schritt auf mich zu. Ich sage: »Nein; A soll kommen.« Wird man das nun als eine Mitteilung über meine Seelenvorgänge auffassen? Gewiß nicht. – Und könnte man nicht doch daraus Schlüsse auf Vorgänge ziehen, die in mir beim Aussprechen des Befehls »Komm her!« stattgefunden haben?

Aber auf was für Vorgänge? Könnte man nicht mutmaßen, ich habe bei meinem Befehl auf A geschaut; mein Gedankengang habe mich zu ihm geleitet? Aber vielleicht kenne ich den B überhaupt nicht, stehe nur mit A in Verbindung. Dann hätte also, wer meine seelischen Vorgänge mutmaßte, ganz irregehen können, und hätte dennoch verstanden, daß ich den A und nicht den B gemeint habe.

22. Ich zeige mit der Hand und sage »Komm her!«. A fragt »Hast du mich gemeint?« Ich sage »Nein; den B.« – Was ging da vor, als ich den B meinte (da doch mein Zeigen es zweifelhaft ließ, welchen ich meinte)? – Ich sagte diese Worte, machte diese Handbewegung. Mußte noch mehr vorgehen, daß das Sprachspiel vor sich gehen konnte? Aber wußte ich nicht schon während des Zeigens, wen ich meinte? Wußte? Freilich, – nach den gewöhnlichen Kriterien des Wissens.

23. »Ich wollte in meiner Erklärung auf .... lossteuern.« Mir schwebte dieses Ziel vor. Ich sah im Geist die Stelle des Buchs, auf die ich hinzielte.

Die Absicht beschreiben, heißt, was vorging, unter einem bestimmten Gesichtspunkte, für einen bestimmten Zweck beschreiben. Ich male ein bestimmtes Porträt der Vorgänge.

24. Statt »Ich habe ihn gemeint« kann man auch sagen »Ich habe von ihm gesprochen«. Und wie macht man das: mit diesen Worten von ihm sprechen? Warum klingt es falsch, zu sagen »ich habe von ihm gesprochen, indem ich bei diesen Worten auf ihn zeigte«?

»Ihn meinen« heißt etwa: von ihm reden. Nicht: auf ihn zeigen. Und wenn ich von ihm rede, besteht freilich eine Verbindung zwischen meiner Rede und ihm, aber diese Verbindung liegt in der Anwendung der Rede, nicht in einem Akt des Zeigens. Das Zeigen ist selbst nur ein Zeichen, und es kann im Sprachspiel die Anwendung der Sätze regeln, also, was gemeint ist, anzeigen.

25. Wenn ich sage »Ich habe in diesem Zimmer einen Sessel gesehen«, so kann ich mich meistens nur sehr beiläufig an das besondere Gesichtsbild erinnern, und es hat in den meisten Fällen auch gar keine Bedeutung. Der Gebrauch, der von dem Satz gemacht wird, geht an dieser Besonderheit vorbei. Ist es nun so auch, wenn ich sage »Ich habe den N gemeint«? Geht dieser Satz in der gleichen Weise an den Besonderheiten des Vorgangs vorbei?

26. Wenn ich mit einer Bemerkung auf N anspiele, so mag sich dies – wenn bestimmte Umstände gegeben sind – aus meinem Blick, Gesichtsausdruck, etc. ersehen lassen.

Daß du den Ausdruck »auf N anspielen« verstehst, kannst du dadurch zeigen, daß du Beispiele des Anspielens beschreibst. Was wirst du nun alles beschreiben? Vor allem Umstände. Dann was Einer sagt. Etwa auch seinen Blick etc. Dann, was der Anspielende tun will.

Und teile ich jemand dazu noch meine Gefühle, Vorstellungen etc., während ich diese Bemerkung machte (während dieser Anspielung), mit, so mögen diese das typische Bild des Anspielens (oder ein solches Bild) vervollständigen. Aber daraus folgt nicht, daß der Ausdruck »auf N anspielen« bedeute: sich so benehmen, dies fühlen, sich dies vorstellen, etc. Und hier wird mancher sagen: »Freilich nicht! das haben wir immer schon gesehen. Und es muß sich eben ein roter Faden durch alle diese Erscheinungen ziehen. Er ist mit ihnen sozusagen umsponnen, und daher schwer auffindbar.« – Und das ist auch nicht wahr.

Aber es wäre auch falsch zu sagen, »anspielen« bezeichne eine Familie von geistigen und anderen Vorgängen. – Denn man kann zwar fragen »Welches war deine Anspielung auf N?«, »Wie hast du den andern zu verstehen gegeben, daß du N meintest?«; aber nicht: »Wie hast du diese Äußerung als Anspielung auf N gemeint?«

»Ich habe in meiner Rede auf ihn angespielt.« – »mit welchen Worten?« – »Ich habe auf ihn angespielt, als ich von einem Mann redete, der ....«.

»Ich habe auf ihn angespielt«, heißt ungefähr: Ich wollte, daß jemand bei diesen Worten an ihn denken solle. Aber »Ich wollte« ist nicht die Beschreibung eines Seelenzustandes, und »verstehen, daß N gemeint war« ist dies auch nicht.

27. Wenn die Situation zweideutig ist, ist es dann zweifelhaft, ob ich ihn meine? Bei meiner Aussage, ich habe ihn oder habe ihn nicht gemeint, urteile ich nicht nach der Situation. Und wenn ich nun nicht nach der Situation urteile, wonach urteile ich? Scheinbar nach gar nichts. Denn ich erinnere mich wohl an die Situation, aber deute sie. Ich kann z. B. meinen Seitenblick auf ihn jetzt nachahmen, aber das Meinen erscheint als eine ganz ungreifbare, feine Atmosphäre des Sprechens und Handelns. (Ein verdächtiges Bild!)

28. Im Laufe eines Gesprächs will ich auf etwas zeigen; ich habe bereits den Anfang einer Zeigebewegung gemacht; führe sie aber nicht aus. Später sage ich: »Ich wollte damals darauf zeigen. Ich erinnere mich noch deutlich, daß ich schon den Finger aufgehoben hatte.« In dem Strom dieser Vorgänge, Gedanken und Empfindungen war dies der Anfang einer Gebärde des Zeigens.

Ja, wenn ich die ganze Gebärde machte und sagte »Er liegt dort drüben«, so wäre das kein Zeigen, wenn nicht diese Worte zu einer Sprache gehörten.

29. »Du hast mit der Hand eine Bewegung gemacht; hast du etwas damit gemeint? – Ich dachte, du meintest, ich solle zu dir kommen.«

Also er konnte etwas meinen oder auch nichts meinen. Und wenn das erstere: dann eben seine Handbewegung, – oder etwas Anderes? Hat er mit seinem Ausdruck etwas Anderes als diesen gemeint, oder hat er nur seinen Ausdruck – gemeint?

30. Könnte man auch antworten: »Ich habe etwas mit dieser Bewegung gemeint, was ich nur durch diese Bewegung ausdrücken kann«? (Musik, musikalischer Gedanke.)

31. »Freilich dachte ich an ihn: ich habe ihn vor mir gesehen!« – Aber nicht nach seinem Bilde erkannt.

32. Stelle dir einen deiner Bekannten vor! –– Nun sage, wer es war! – Manchmal kommt das Bild zuerst und der Name danach. Aber errate ich den Namen nach der Ähnlichkeit des Bildes? – Und wenn nun der Name dem Bild erst nachfolgt, – war die Vorstellung jenes Menschen schon mit dem Bild da, oder war sie erst mit dem Namen vollständig? Ich habe ja auf den Namen nicht aus dem Bild geschlossen; und eben darum kann ich sagen, die Vorstellung von ihm sei schon mit dem Bild gekommen.

33. Es ist, wie wenn man eine Tendenz, eine Bereitschaft erlebte (James). Und warum soll ich es nicht so nennen? (Und manche würden auch, was da geschieht, durch Innervationen von Muskeln, Ansätze zu Bewegungen oder gar Vorstellungen von ihnen erklären.) Nur mußt du das Erlebnis einer Tendenz nicht unter dem Bild eines nicht ganz fertigen Erlebnisses ansehen.

Es scheint uns oft, als mache der Geist beim Verstehen der Bedeutung kleine rudimentäre Bewegungen, wie ein Unschlüssiger, der nicht weiß, welchen Weg er gehen soll – gehe also das Gebiet der möglichen Anwendungen ab.

34. Denke dir Menschen, die von Kind auf mit großer Schnelligkeit kritzeln, während sie reden: was sie reden, gleichsam illustrieren.

Muß ich annehmen, daß, wer aus der Vorstellung oder Erinnerung etwas zeichnet oder beschreibt oder nachahmt, seine Darstellung von irgend etwas abliest?! – Was spricht dafür?

35. Gedanken erraten. Spielkarten liegen auf einem Tisch. Ich will, daß der Andre eine von ihnen berühren soll. Ich schließe die Augen und denke an eine dieser Karten; der Andre soll erraten, welche ich meine. – Er läßt sich darauf etwa eine Karte einfallen und wünscht dabei, meine Meinung zu treffen. Er berührt die Karte, und ich sage »Ja, die war's«, oder sie war's nicht. Eine Variante dieses Spiels wäre es, daß ich auf eine bestimmte Karte schaue, so zwar, daß der Andre die Richtung meines Blicks nicht sieht, und daß er nun die Karte erraten muß, auf die ich schaue. Daß dies eine Variante des ersten Spiels ist, ist wichtig. Es kann hier wichtig sein, wie ich an die Karte denke, weil es sich zeigen könnte, daß davon die Zuverlässigkeit des Erratens abhängt. Sage ich aber im gewöhnlichen Leben »Ich dachte soeben an N«, so fragt man mich nicht »Wie hast du an ihn gedacht?«.

36. Man möchte fragen: »Hätte einer, der in dein Inneres zu sehen imstande wäre, dort sehen können, daß du das sagen wolltest?«

Angenommen, ich hätte mir meinen Vorsatz auf einem Zettel notiert, so hätte ein Andrer meinem Vorsatz dort lesen können. Und kann ich mir denken, daß er ihn auf irgend einem Wege hätte sicherer erfahren können, als so? Gewiß nicht.

37. (Über einem Musikstück steht, vom Komponisten darübergeschrieben, ![]() = 88, aber um es heute richtig zu spielen, muß es

= 88, aber um es heute richtig zu spielen, muß es ![]() = 94 gespielt werden: welches ist das vom Komponisten gemeinte Tempo?)

= 94 gespielt werden: welches ist das vom Komponisten gemeinte Tempo?)

38. Unterbrich einen Menschen im gänzlich unvorbereiteten und fließenden Reden. Dann frag ihn, was er sagen wollte, und er wird in vielen Fällen den angefangenen Satz fortführen können. – »Dazu mußte ihm schon vorgeschwebt haben, was er sagen wollte.« – Ist nicht vielleicht jenes Phänomen der Grund, warum wir sagen, die Fortsetzung hätte ihm vorgeschwebt?

39. Ist es aber nicht sonderbar, daß es so eine Reaktion, so ein Geständnis der Intention gibt? Ist es nicht ein höchst merkwürdiges Sprachinstrument? Was ist eigentlich merkwürdig daran? Nun, – es ist schwer vorstellbar, wie der Mensch diesen Wortgebrauch lernt. Er ist gar so subtil.

40. Aber ist er wirklich subtiler, als der der Worte »Ich habe mir ihn vorgestellt« z. B.? Ja, merkwürdig, sonderbar ist jede solche Sprachverwendung, wenn man nur auf die Betrachtung der Beschreibungen physikalischer Gegenstände eingestellt ist.

41. Sage ich »Ich wollte damals das und das tun«, und beruht diese Aussage auf den Gedanken, Vorstellungen, etc., an die ich mich erinnere, so muß ein Andrer, dem ich nur diese Gedanken, Vorstellungen etc. mitteile, daraus mit ebensolcher Sicherheit schließen können, ich hätte damals das und das tun wollen. – Er könnte das aber oft nicht. Ja, schlösse ich selbst nun aus dieser Evidenz auf meine Absicht, so würde der Andre mit Recht sagen, dieser Schluß sei sehr unsicher.

42. Und wie lernt [das Kind] den Ausdruck gebrauchen »Ich war damals im Begriffe zu werfen«? Und wie weiß man, daß es damals wirklich in jenem Seelenzustand war, den ich »im Begriffe sein ...« nenne?

43. Wie nun, wenn ein Mensch den Ausdruck »Ich war damals im Begriffe ....«, oder »Ich wollte damals ....« nie gebrauchte und seinen Gebrauch nicht erlernen könnte? Der Mensch kann doch viel denken, ohne das zu denken. Er kann ein großes Gebiet der Sprachspiele beherrschen, ohne dieses zu beherrschen.

Ist es aber dann nicht sonderbar, daß wir in dieser Art defekten Menschen nicht begegnen, bei aller der Verschiedenheit der Menschen? Oder finden sich eben diese Leute unter den Geistesschwachen, und es wird nur nicht genügend beobachtet, welcher Sprachverwendungen solche fähig sind und welcher nicht?

44. »Ich hatte die Absicht ....« drückt nicht die Erinnerung an ein Erlebnis aus. (So wenig wie: »Ich war im Begriffe, ....«)

45. Absicht (Intention) ist weder Gemütsbewegung, Stimmung, noch Empfindung oder Vorstellung. Sie ist kein Bewußtseinszustand. Sie hat nicht echte Dauer.

46. »Ich habe die Absicht, morgen zu verreisen.« – Wann hast du die Absicht? Die ganze Zeit; oder intermittierend?

47. Schau in die Lade, in der du sie zu finden glaubst. Die Lade ist leer. – Ich glaube, du hast sie unter den Empfindungen gesucht.

Überlege, was das eigentlich heißen würde »eine Absicht intermittierend haben«. Es hieße etwa: die Absicht haben, sie fallen lassen, sie wieder aufnehmen u. s. f.

48. Unter was für Umständen sagt man »Diese Vorrichtung ist eine Bremse, funktioniert aber nicht«? Das heißt doch: sie erfüllt ihren Zweck nicht. Worin liegt es, daß sie diesen Zweck hat? Man könnte auch sagen: »Es war die Absicht, daß dies als Bremse wirken sollte.« Wessen Absicht? Hier entschwindet uns die Absicht als Zustand der Seele gänzlich.

Könnte man sich nicht auch das denken, daß mehrere Leute eine Absicht hätten, ausführten, ohne daß einer von ihnen sie hat? So kann eine Regierung eine Absicht haben, die kein Mensch hat.

49. Es könnte ein Verbum geben, welches bedeutet: die Absicht durch Worte oder andere Zeichen laut oder in Gedanken aussprechen. Dies Zeitwort wäre nicht gleichbedeutend unserem »beabsichtigen«.

Es könnte ein Verbum geben, welches bedeutet: einer Absicht gemäß handeln; und dieses wäre auch nicht gleichbedeutend unserem »beabsichtigen«.

Wieder ein Anderes könnte bedeuten: über eine Absicht brüten; oder sie im Kopfe hin und her wälzen.

50. Man kann einen im Denken stören, – aber im Beabsichtigen? –– Im Planen wohl. Auch im Festhalten einer Absicht, nämlich im Denken oder Handeln.

51. Anwendung des Imperativs. Vergleiche die Befehle:

Heb den Arm!

Stell dir ..... vor!

Rechne ..... im Kopf!

Überlege dir .....!

Konzentrier deine Aufmerksamkeit auf .....!

Sieh diese Figur als Würfel an!

mit diesen:

Beabsichtige .....!

Meine mit diesen Worten .....!

Vermute, daß es sich so verhält!

Glaube, daß es so ist!

Sei der festen Überzeugung .....!

Erinnere dich daran, daß dies geschehen ist!

Zweifle daran, ob es geschehen ist!

Hoffe auf seine Wiederkehr!

Ist das der Unterschied, daß die ersten willkürliche, die zweiten unwillkürliche Bewegungen des Geistes sind? Eher kann ich sagen, die Verben der zweiten Gruppe bezeichnen keine Handlungen. (Vergleiche damit den Befehl: »Lache herzlich über diesen Witz!«)

52. Kann man jemandem befehlen, einen Satz zu verstehen? Warum kann man einem nicht befehlen: »Versteh das!«? Könnte ich nicht den Befehl »Versteh diesen griechischen Satz!« dadurch befolgen, daß ich Griechisch lernte? –– Ähnlich: Man kann sagen »Rufe dir Schmerzen hervor!«, aber nicht »Habe Schmerzen!« Man sagt: »Versetz dich in diesen Zustand!« aber nicht: »Sei in diesem Zustand!«

53. Ich erwarte jeden Augenblick eine Explosion. Ich bin nicht imstande, einer andern Sache meine volle Aufmerksamkeit zu schenken; schaue in ein Buch, aber ohne zu lesen. Auf die Frage, warum ich zerstreut oder nervös scheine, sage ich, ich erwarte en Augenblick die Explosion. – Wie war es nun: Beschrieb dieser Satz eben jenes Verhalten? Aber wie unterscheidet sich dann der Vorgang des Erwartens der Explosion vom Vorgang des Erwartens eines ganz andern Ereignisses, z. B. eines bestimmten Signals? Und wie unterscheidet sich die Erwartung eines Signals von der Erwartung eines um weniges verschiedenen Signals? Oder war meine Handlungsweise nur Nebenerscheinung der eigentlichen Erwartung, und diese ein besonderer geistiger Vorgang? Und war dieser Vorgang homogen oder gegliedert wie ein Satz (mit internen Anfang und Ende)? Wie weiß aber der, in dem er vorgeht, welches Ereignisses Erwartung der Vorgang ist? Er scheint nämlich nicht darüber im Ungewissen. Es ist nicht, als konstatierte er einen seelischen oder andern Zustand und machte eine Vermutung über dessen Ursache. Er mag wohl sagen »Ich weiß nicht, ist es nur diese Erwartung, die mich heute so unruhig mache«, aber er wird nicht sagen: »Ich weiß nicht, ist dieser Seelenzustand, in dem ich jetzt bin, die Erwartung einer Explosion, oder von etwas Anderm.«

Die Aussage »Ich erwarte jeden Moment einen Knall« ist eine Äußerung der Erwartung. Diese Wortreaktion ist der Ausschlag des Zeigers, der den Gegenstand der Erwartung anzeigt.

54. Es scheint: die Erwartung und die Tatsache, die die Erwartung befriedigt, passen doch irgendwie zusammen. Man möge nun eine Erwartung beschreiben und eine Tatsache, die zusammen. passen, damit man sieht, worin diese Übereinstimmung besteht. Da denkt man sofort an das Passen einer Vollform in eine entsprechende Hohlform. Aber wenn man diese beiden beschreiben will, so sieht man, daß, soweit sie passen, eine Beschreibung für beide gilt. (Vergleiche dagegen, was es heißt »Diese Hose paßt nicht zu diesem Rock«.)

55. Wie alles Metaphysische ist die Harmonie zwischen Gedanken und Wirklichkeit in der Grammatik der Sprache aufzufinden.

56. Mein Gedanke ist hier: Wenn Einer die Erwartung selbst sehen könnte – er müßte sehen, was erwartet wird. (So aber, daß es nicht noch einer Projektionsmethode, Vergleichsmethode bedürfte, um von dem, was er sieht, zu der Tatsache zu kommen, die erwartet wird.)

Aber so ist es ja auch: Wer den Ausdruck der Erwartung sieht, sieht, ›was erwartet wird‹.

57. Der Gedanke, daß uns erst das Finden zeigt, was wir gesucht, erst die Erfüllung des Wunsches, was wir gewünscht haben, heißt, den Vorgang so beurteilen, wie die Symptome der Erwartung oder des Suchens bei einem Andern. Ich sehe ihn unruhig in seinem Zimmer auf und ab gehen; da kommt jemand zur Tür herein, und er wird ruhig und gibt Zeichen der Befriedigung. Und nun sage ich »Er hat offenbar diesen Menschen erwartet«.

58. Wir sagen, der Ausdruck der Erwartung ›beschreibe‹ die erwartete Tatsache und denken an sie, wie an einen Gegenstand oder Komplex, der als Erfüllung der Erwartung in die Erscheinung tritt. – Aber der Erwartete ist nicht die Erfüllung, sondern: daß er kommt.

Der Fehler ist tief in unserer Sprache verankert: Wir sagen »ich erwarte ihn« und »ich erwarte sein Kommen« und »ich erwarte, daß er kommt«.

59. Es ist uns schwer, von dem Vergleich loszukommen: Der Mensch tritt ein – das Ereignis tritt ein. Als wäre das Ereignis schon vorgebildet vor der Tür der Wirklichkeit und würde nun in diese (wie in ein Zimmer) eintreten.

60. Die Realität ist keine Eigenschaft, die dem Erwarteten noch fehlt, und die nun hinzutritt, wenn die Erwartung eintritt. – Die Realität ist auch nicht wie das Tageslicht, das den Dingen erst Farbe gibt, wenn sie im Dunkeln schon gleichsam farblos vorhanden sind.

61. Man kann vom Träger eines Namens sagen, daß er nicht existiert; und das ist natürlich keine Tätigkeit, obwohl man es mit einer vergleichen könnte und sagen: er müsse doch dabei sein, wenn er nicht existiert. (Und das ist von einem Philosophen bestimmt schon einmal geschrieben worden.)

62. Das schattenhafte Antizipieren der Tatsache besteht darin, daß wir jetzt denken können, daß das eintreffen wird, was erst eintreffen wird. Oder, wie es irreführenderweise heißt: daß wir jetzt das (oder an das) denken können, was erst eintreffen wird.

63. Mancher wird vielleicht sagen wollen »Die Erwartung ist ein Gedanke.« Das entspricht offenbar einem Gebrauch des Wortes »erwarten«. Und wir wollen uns nur erinnern, daß der Vorgang des Gedankens sehr verschiedenerlei sein kann.

64. Ich pfeife, und jemand fragt mich, warum ich guter Dinge bin. Ich antworte, »Ich hoffe, N wird heute kommen.« – Aber während ich pfiff, dachte ich nicht an ihn. Und doch wäre es falsch zu sagen: ich hätte aufgehört zu hoffen, als ich zu pfeifen anfing.

65. Wenn ich sage »Ich erwarte .....« – ist das die Feststellung: die Situation, meine Handlungen, Gedanken etc. seien die des Erwartens dieses Ereignisses; oder gehören die Worte »Ich erwarte .....« zum Vorgang des Erwartens?

Unter gewissen Umständen werden diese Worte heißen (ersetzt werden können durch) »Ich glaube, das und das wird eintreten«. Manchmal auch: »Mach dich darauf gefaßt, daß .....«

66. Die psychologischen – trivialen – Erörterungen über Erwartung, Assoziation u.s.w., lassen immer das eigentlich Merkwürdige aus, und man merkt ihnen an, daß sie herumreden, ohne den springenden Punkt zu berühren.

67. Eine Erwartung ist in einer Situation eingebettet, aus der sie entspringt. Die Erwartung einer Explosion kann z.B. aus einer Situation entspringen, in der eine Explosion zu erwarten ist. Der sie erwartet, hatte zwei Leute flüstern hören: »Morgen um zehn Uhr wird die Lunte angebrannt«. Dann denkt er: vielleicht will jemand hier ein Haus in die Luft sprengen. Gegen zehn Uhr wird er unruhig, fährt bei jedem Lärm zusammen, und endlich antwortet er auf die Frage, warum er nervös sei: »Ich erwarte ....«. Diese Antwort wird z. B. sein Benehmen verständlich machen. Sie wird uns auch in den Stand setzen, uns seine Gedanken und Gefühle auszumalen.

68. Die Erfüllung der Erwartung besteht nicht darin, daß ein Drittes geschieht, das man, außer eben als »die Erfüllung dieser Erwartung« auch noch anders beschreiben könnte, also z. B. als ein Gefühl der Befriedigung oder der Freude oder wie immer. Die Erwartung, daß etwas der Fall sein wird, ist das Gleiche, wie die Erwartung der Erfüllung jener Erwartung. [Randbemerkung: Erwartung dessen was nicht ist.]

69. Sokrates zu Theaitetos: »Und wer vorstellt, sollte nicht etwas vorstellen?« – Th.: »Notwendig«. – Sok.: »Und wer etwas vorstellt, nichts Wirkliches?« – Th.: »So scheint es.«

Setzen wir in diesem Argument statt des Wortes »vorstellen« etwa das Wort »töten«, so gibt es eine Regel für den Gebrauch dieses Worts: es hat keinen Sinn zu sagen »Ich töte etwas, was nicht existiert«. Ich kann mir einen Hirsch auf dieser Wiese vorstellen, der nicht da ist, aber keinen töten, der nicht da ist. Und »sich einen Hirsch auf dieser Wiese vorstellen«, heißt: sich vorstellen, daß ein Hirsch da ist. Einen Hirsch töten aber heißt nicht: töten, daß etc. Wenn aber jemand sagt »Damit ich mir einen Hirsch vorstellen kann, muß es ihn doch in einem gewissen Sinne geben« – so ist die Antwort: nein, es muß ihn dazu in keinem Sinne geben. Und wenn geantwortet würde: »Aber die braune Farbe z. B. muß es doch geben, damit ich sie mir vorstellen kann«, – so ist zu sagen: »es gibt die braune Farbe«, heißt überhaupt nichts; außer etwa, daß sie da oder dort als Färbung eines Gegenstands vorhanden ist; und das ist nicht nötig, damit ich mir einen braunen Hirsch vorstellen kann.

70. Etwas tun können, erscheint wie ein Schatten des wirklichen Tuns, gerade wie der Sinn des Satzes als Schatten einer Tatsache, oder das Verstehen des Befehls als Schatten seiner Ausführung, Im Befehl wirft die Tatsache gleichsam »ihren Schatten schon voraus«. Dieser Schatten aber, was immer er wäre, ist nicht das Ereignis.

71. Vergleiche die Anwendungen von:

»Ich habe seit gestern Schmerzen.«

»Ich habe ihn seit gestern erwartet.«

»Ich wußte seit gestern.«

»Ich kann seit gestern integrieren.«

72. Der gemeinsame Unterschied aller Bewußtseinszustände von den Dispositionen scheint mir zu sein, daß man sich nicht durch Stichproben überzeugen kann, ob sie noch andauern.

73. Man muß manchen Satz öfter lesen, um ihn als Satz zu verstehen.

74. Ein Satz sei mir in einer Chiffer gegeben und auch ihr Schlüssel; dann ist mir natürlich in einer Beziehung alles zum Verständnis des Satzes gegeben. Und doch würde ich auf die Frage »Verstehst du diesen Satz?« antworten: Nein, noch nicht; ich muß ihn erst entziffern. Und erst, wenn ich ihn z. B. ins Deutsche übertragen hätte, würde ich sagen »Jetzt verstehe ich ihn«.

Wenn man nun die Frage stellt »In welchem Moment der Übertragung verstehe ich nun den Satz?«, würde man einen Einblick in das Wesen dessen erhalten, was wir »verstehen« nennen.

75. Ich kann auf den Verlauf meiner Schmerzen achten; aber nicht ebenso auf den meines Glaubens, meiner Übersetzung oder meines Wissens.

76. Man kann die Fortdauer einer Erscheinung durch ununterbrochene Beobachtung feststellen oder durch Proben. Das Beobachten der Dauer kann ununterbrochen oder unterbrochen sein.

77. Wie beobachte ich mein Wissen, meine Meinungen? Und andererseits, ein Nachbild, einen Schmerz? Gibt es ein ununterbrochenes Beobachten meiner Fähigkeit die Multiplikation .... auszuführen?

78. Ist »Ich hoffe ....« eine Beschreibung eines Seelenzustandes? Ein Seelenzustand hat eine Dauer. »Ich habe den ganzen Tag gehofft....«, ist also so eine Beschreibung. Sage ich aber einem »Ich hoffe, du kommst« – wie, wenn er mich fragte »Wie lange hoffst du es«? Ist die Antwort: »Ich hoffe, während ich's sage«? Angenommen ich hätte auf diese Frage irgend eine Antwort, wäre sie nicht für den Zweck der Worte »Ich hoffe, du wirst kommen« ganz irrelevant?

79. Man sagt »Ich hoffe, du wirst kommen«, aber nicht »Ich glaube, ich hoffe, du wirst kommen«; wohl aber wäre es möglich zu sagen: »Ich glaube, ich hoffe noch immer, er werde kommen«.

80. Was ist die Vergangenheitsform von »Nicht wahr, du kommst!«?

81. Wo es echte Dauer gibt, da kann man einem sagen: »Merk auf und gib mir ein Zeichen, wenn das Bild, das Erlebte, das Geräusch etc. sich ändert.«

Es gibt da überhaupt ein Aufmerken. Während man nicht das Vergessen des Gewußten und dergleichen mit der Aufmerksamkeit verfolgen kann. [Randbemerkung: Stimmt nicht, denn man kann auch die eigenen Vorstellungen nicht mit der Aufmerksamkeit verfolgen.]

82. Denk an das Sprachspiel: Bestimm mit der Stoppuhr, wie lange der Eindruck dauert. Man könnte so nicht die Dauer des Wissens, Könnens, Verstehens bestimmen.

83. »Aber die Verschiedenheit von Wissen und Hören liegt doch nicht einfach in so einem Merkmal, wie die Art ihrer Dauer. Sie sind doch ganz und gar grundverschieden!« Freilich. Aber man kann eben nicht sagen: »Wisse und höre, und du wirst den Unterschied merken!«

84. »Schmerz ist ein Bewußtseinszustand, Verstehen nicht.« – »Nun, ich fühle eben das Verstehen nicht.« – Aber diese Erklärung taugt nichts. Es wäre auch keine Erklärung zu sagen: Was man in irgend einem Sinne fühlt, sei ein Bewußtseinszustand. Das hiebe ja nur: Bewußtseinszustand = Gefühl. (Man hätte nur ein Wort durch ein anderes ersetzt.)

85. Man sagt wohl überhaupt kaum, man habe etwas seit gestern »ununterbrochen« geglaubt, verstanden oder beabsichtigt. Eine Unterbrechung des Glaubens wäre eine Zeit des Unglaubens, nicht z. B. die Abwendung der Aufmerksamkeit von dem Geglaubten, z. B. der Schlaf.

(Unterschied zwischen ›knowing‹ und ›being aware of‹.)

86. Das Wichtigste ist hier dies: es besteht ein Unterschied; man merkt den Unterschied ›der ein kategorischer ist‹ – ohne sagen zu können, worin er besteht. Das ist der Fall, in dem man gewöhnlich sagt, man erkenne den Unterschied eben durch Introspektion.

87. Das ist wohl der Punkt, an dem man sagt, man könne dem Andern eben nur die Form mitteilen, nicht aber den Inhalt. – So redet man also zu sich selbst über den Inhalt. –– Wie ›beziehen‹ sich aber meine Worte auf den mir bewußten Inhalt? und zu welchem Zweck?

88. Es ist sehr merkwürdig, daß die Vorgänge beim Denken uns so gut wie nie interessieren. Es ist merkwürdig, aber nicht seltsam.

89. (Gedanken, gleichsam nur Winke.)

Ist es hier nicht wie beim Kunstrechner? – Er hat richtig gerechnet, wenn das Richtige herauskam. Was in ihm vorging, kann er vielleicht selbst nicht sagen. Und hörten wir's, so erschiene es vielleicht wie ein seltsames Zerrbild einer Rechnung.

90. Was weiß ich von den inneren Vorgängen Eines, der mit Aufmerksamkeit einen Satz liest? Und kann er mir sie beschreiben, nachdem er's getan hat; und ist, was er etwa beschreibt, eben der charakteristische Vorgang der Aufmerksamkeit?

91. Frage: Welche Wirkung will ich erzielen, wenn ich Einem sage »Lies aufmerksam!«? Etwa, daß ihm das und jenes auffällt, er davon berichten kann. – Wieder könnte man, glaube ich, sagen, daß, wer einen Satz mit Aufmerksamkeit liest, oft von Vorgängen in seinem Geist, Vorstellungen etwa, wird berichten können. Aber das heißt nicht, daß diese Vorgänge »Aufmerksamkeit« hießen.

92. »Hast du den Satz denkend gelesen?« – »Ja, ich habe ihn denkend gelesen; jedes Wort war mir wichtig.«

Das ist nicht das gewöhnliche Erlebnis. Man hört sich für gewöhnlich nicht halb erstaunt etwas reden; folgt der eigenen Rede nicht mit der Aufmerksamkeit; denn man redet für gewöhnlich eben willkürlich, nicht unwillkürlich.

93. Wenn ein sonst normaler Mensch unter normalen Umständen ein normales Gespräch führt, und ich gefragt würde, wie sich in so einem Falle der Denkende vom Nichtdenkenden unterschiede, –– ich wüßte nicht zu antworten. Und ich könnte gewiß nicht sagen, daß der Unterschied in etwas liegt, was während des Sprechens vor sich ginge oder nicht vor sich ginge.

94. Die Grenzlinie zwischen ›denken‹ und ›nicht denken‹, die hier gezogen würde, liefe zwischen zwei Zuständen, die sich durch nichts einem Spiel der Vorstellungen auch nur Ähnliches unterschieden. (Denn das Spiel der Vorstellungen ist ja doch das Vorbild, wonach man sich das Denken denken möchte.)

95. Nur unter ganz speziellen Umständen tritt die Frage auf, ob denkend geredet wurde oder nicht.

96. Ja, wenn man von einer Erfahrung des Denkens spricht, so ist die Erfahrung des Redens so gut wie jede andere. Aber der Begriff ›denken‹ ist kein Erfahrungsbegriff. Denn man vergleicht Gedanken nicht, wie man Erfahrungen vergleicht.

97. Was man nachmacht, ist etwa der Ton der Rede, die Miene und dergleichen, und das genügt uns. Das beweist, daß hier die wichtigen Begleitphänomene der Rede liegen.

98. Sagen wir, es denke jeder, der sinnvoll spricht? Z. B. der Bauende im Sprachspiel No.2? Könnten wir uns nicht das Bauen und Rufen der Wörter etc. in einer Umgebung denken, in der wir es mit einem Denken nicht im entferntesten in Zusammenhang brachten?

99. (Zum Sprachspiel No.2) »Du setzt eben stillschweigend schon voraus, daß diese Menschen denken; daß sie in dieser Beziehung den uns bekannten Menschen gleichen; daß sie jenes Sprachspiel nicht rein mechanisch betreiben. Denn stelltest du dir vor, sie täten's, so würdest du's selbst nicht den Gebrauch einer rudimentären Sprache nennen.«

Was soll ich nun dem antworten? Es ist natürlich wahr, das Leben jener Menschen muß dem unsern in vieler Beziehung gleichen, und ich habe über diese Ähnlichkeiten nichts gesagt. Das Wichtige aber ist, daß ihre Sprache, wie auch ihr Denken, rudimentär sein kann, daß es ein ›primitives Denken‹ gibt, welches durch ein primitives Verhalten zu beschreiben ist. Die Umgebung ist nicht die ›Denkbegleitung‹ des Sprechens.

100. Denken wir uns, daß einer eine Arbeit verrichtet, in der es ein Vergleichen, Versuchen, Wahlen gibt. Er stellt etwa einen Gebrauchsgegenstand aus gewissen Materialstücken mit gegebenen Werkzeugen her. Immer wieder entsteht das Problem »Soll ich dies Stück dazu nehmen?« – Das Stück wird verworfen, ein anderes versucht. Stücke werden versuchsweise zusammengestellt, auseinandergenommen; es wird nach einem passenden gesucht etc., etc. Ich denke mir nun diesen ganzen Hergang gefilmt. Der Arbeitende gibt etwa auch Laute von sich, wie »hm« oder »ha!« Sozusagen Laute des Zögerns, des plötzlichen Findens, des Entschlusses, der Zufriedenheit, der Unzufriedenheit. Aber kein Wort wird geredet. Jene Laute mögen im Film aufgenommen werden. Der Film wird mir vorgeführt, und ich erfinde nun ein Selbstgespräch des Arbeitenden, welches zu seiner Arbeitsweise, dem Rhythmus seiner Arbeit, seinem Mienenspiel, seinen Gebärden und Naturlauten paßt, welches all dem entspricht. Ich lasse ihn also manchmal sagen »Nein, das Stück ist zu lang, vielleicht paßt ein anderes besser.« –– Oder »Was soll ich jetzt tun?« –– »Ich hab's!« –– Oder »Das ist ganz gut« etc.

Wenn der Arbeitende reden kann, – wäre es eine Verfälschung des wirklichen Vorgangs, wenn er ihn genau beschriebe und etwa sagte: »Dann dachte ich: Nein, das geht nicht; ich muß es anders versuchen.« u.s.w. – obwohl er während der Arbeit nicht gesprochen und sich auch diese Worte nicht vorgestellt hatte?

Ich will sagen: Kann er nicht seine wortlosen Gedanken später in Worten wiedergeben? So zwar, daß wir, die den Arbeitsvorgang sähen, mit dieser Wiedergabe einverstanden sein könnten? – Umsomehr, wenn wir den Mann nicht nur einmal, sondern öfters bei der Arbeit zugesehen hätten?

101. Wir könnten natürlich sein ›Denken‹ von der Tätigkeit nicht trennen. Das Denken ist eben keine Begleitung der Arbeit; so wenig wie der denkenden Rede.

102. Wenn wir Wesen bei der Arbeit sähen, deren Arbeitsrhythmus, deren Mienenspiel etc. dem unseren ähnlich wäre, nur daß sie nicht sprächen, dann würden wir vielleicht sagen, sie dächten, überlegten, machten Entscheidungen. Es wäre eben da viel, was dem Tun des gewöhnlichen Menschen entspricht. Und es ist nicht zu entscheiden, wie genau die Entsprechung sein muß, damit wir den Begriff ›denken‹ auch bei ihnen anzuwenden ein Recht haben.

103. Und wozu sollen wir auch diese Entscheidung fallen?

Wir werden einen wichtigen Unterschied machen zwischen Wesen, die eine Arbeit, selbst eine komplizierte, ›mechanisch‹ zu verrichten lernen können und solchen, die bei der Arbeit probieren, vergleichen –– Was aber »probieren« und »vergleichen« zu nennen ist, kann ich nur wieder an Beispielen erklären, und diese Beispiele werden unserm Leben oder einem, das dem unsern ähnlich ist, entnommen sein.

104. Hat er etwa spielend oder durch Zufall eine Kombination gemacht und verwendet sie nun als Methode, das und jenes zu tun, so werden wir sagen, er denke. – Beim Überlegen würde er Mittel und Wege an seinem geistigen Auge vorbeiziehen lassen. Aber dazu muß er schon welche im Vorrat haben. Das Denken gibt ihm die Möglichkeit zur Vervollkommnung seiner Methoden. Oder vielmehr: Er ›denkt‹, wenn er in bestimmter Art und Weise seine Methode vervollkommnet. [Randbemerkung: Wie schaut denn das Forschen aus?]

105. Man könnte auch sagen: einer denkt, wenn er in bestimmter Weise lernt.

106. Und auch dies (könnte man sagen): Wer bei der Arbeit denkt, der wird oft Hilfstätigkeiten in sie einschalten. Das Wort »denken« nun bezeichnet nicht diese Hilfstätigkeiten, wie Denken ja auch nicht Reden ist. Obwohl der Begriff ›denken‹ nach Art einer imaginären Hilfstätigkeit gebildet ist. (So wie man sagen könnte, der Begriff des Differentialquotienten sei nach Art eines idealen Quotienten gebildet.)

107. Diese Hilfstätigkeiten sind nicht das Denken; aber man stellt sich das Denken vor als den Strom der unter der Oberfläche dieser Hilfsmittel fließen muß, wenn sie nicht doch nur mechanische Handlungen sein sollen.

108. Nimm an, es handle sich um Wesen (menschenähnliche Tiere), die wir als Sklaven benützen, kaufen und verkaufen. Sie können nicht sprechen lernen, wohl aber kann man die begabteren unter ihnen zu oft recht komplizierten Arbeiten erziehen; und manche von diesen arbeiten ›denkend‹, andre bloß mechanisch. Für einen Denkenden zahlen wir mehr, als für einen bloß mechanisch Geschickten.

109. Wenn es nur ganz wenige Menschen gäbe, die die Antwort auf eine Rechenaufgabe finden könnten, ohne zu sprechen oder zu schreiben, könnte man diese nicht zum Zeugnis dafür anführen, daß man auch ohne Zeichen rechnen könne. Weil es nämlich nicht klar wäre, daß diese Leute überhaupt ›rechnen‹. Ebenso kann auch das Zeugnis des Ballard (bei James) einen nicht davon überzeugen, daß man ohne Sprache denken könne.

Ja, warum soll man, wo keine Sprache gebraucht wird, vom ›Denken‹ reden? Tut man's, so zeigt das eben etwas über den Begriff des Denkens.

110. ›Denken‹, ein weit verzweigter Begriff. Ein Begriff, der viele Lebensäußerungen in sich verbindet. Die Denk-phänomene liegen weit auseinander.

111. Wir sind auf die Aufgabe gar nicht gefaßt, den Gebrauch des Wortes »denken« z. B. zu beschreiben. (Und warum sollten wir's sein? Wozu ist so eine Beschreibung nütze?)

Und die naive Vorstellung, die man sich von ihm macht, entspricht gar nicht der Wirklichkeit. Wir erwarten uns eine glatte, regelmäßige Kontur und kriegen eine zerfetzte zu sehen. Hier könnte man wirklich sagen, wir hätten uns ein falsches Bild gemacht.

112. Es ist von diesem Wort nicht zu erwarten, daß es eine einheitliche Verwendung habe; es ist vielmehr das Gegenteil zu erwarten.

113. Woher nehmen wir den Begriff ›denken‹, den wir hier betrachten wollen? Aus der Alltagssprache. Was unsrer Aufmerksamkeit zuerst ihre Richtung gibt, ist das Wort »denken«. Aber der Gebrauch dieses Worts ist verworren. Und wir können es nicht anders erwarten. Und das läßt sich natürlich von allen psychologischen Verben sagen. Ihre Verwendung ist nicht so klar und so leicht zu übersehen, wie die der Wörter der Mechanik z. B.

114. Man lernt das Wort »denken«, d. i. seinen Gebrauch, unter gewissen Umständen, die man aber nicht beschreiben lernt.

115. Aber ich kann einen Menschen den Gebrauch des Wortes lehren! Denn dazu ist ein Beschreiben jener Umstände nicht nötig.

116. Ich lehre ihn eben das Wort unter bestimmten Umständen.

117. Man lernt es etwa nur vom Menschen sagen, es von ihm behaupten oder leugnen. Die Frage »Denkt ein Fisch?« existiert unter seinen Sprachanwendungen nicht, wird nicht gestellt. (Was kann natürlicher sein, als so ein Zustand, so eine Sprachverwendung?)

118. »An diesen Fall hat niemand gedacht« – kann man sagen. Ich kann zwar nicht die Bedingungen aufzählen, unter denen das Wort »denken« zu gebrauchen ist, – aber, wenn ein Umstand den Gebrauch zweifelhaft macht, so kann ich's sagen und auch, wie die Lage von der gewöhnlichen abweicht.

119. Wenn ich in einem bestimmten Zimmer eine bestimmte Tätigkeit auszuführen gelernt habe (das Aufräumen des Zimmers etwa) und diese Technik beherrsche, so folgt doch nicht, daß ich bereit sein müsse, die Einrichtung des Zimmers zu beschreiben; auch wenn ich jede Veränderung in ihr gleich merken würde und auch sofort beschreiben könnte.

120. »Dieses Gesetz wurde nicht in Voraussicht solcher Fälle gegeben.« Ist es darum sinnlos?

121. Es wäre doch sehr wohl denkbar, daß einer sich genau in einer Stadt auskennt, d. h., von jedem Ort der Stadt zu jedem andern mit Sicherheit den kürzesten Weg fände, – und dennoch ganz außer Stande wäre, einen Plan der Stadt zu zeichnen. Daß er, sobald er es versucht, nur gänzlich Falsches hervorbringt. (Unser Begriff vom ›Instinkt‹.)

122. Bedenke, unsere Sprache könnte verschiedene Wörter besitzen: fürs ›laute Denken‹; fürs denkende Selbstgespräch in der Vorstellung; fürs Innehalten, wobei irgend etwas uns vorschwebt, woraufhin wir aber die Antwort mit Sicherheit geben können.

Ein Wort für den Gedanken, der im Satz ausgedrückt ist; eines für den Gedankenblitz, den ich später ›in Worte kleiden‹ kann, eines für das denkende Arbeiten ohne Worte.

123. »Denken ist eine geistige Tätigkeit.« –– Denken ist keine körperliche Tätigkeit. Ist Denken eine Tätigkeit? Nun, man kann einem befehlen »denk darüber nach!«. Wenn aber einer in Befolgung dieses Befehls zu sich selbst oder auch zum Andern spricht, verrichtet er da zwei Tätigkeiten?

124. Die Anteilnahme an dem Gesprochenen hat ihre spezifischen Zeichen. Sie hat auch ihre spezifischen Folgen und Vorbedingungen. Die Anteilnahme ist ein Erlebtes: man sagt sie von sich selbst, nicht auf Grund einer Beobachtung, aus. Sie ist keine Begleitung des Gesprochenen. Wodurch wäre, was den Satz begleitet, eine Anteilnahme am Inhalt dieses Satzes? (Logische Bedingung.)

125. Vergleiche das Phänomen des Denkens mit dem Phänomen des Brennens! Kann nicht das Brennen, die Flamme uns rätselhaft erscheinen? Und warum die Flamme mehr als der Tisch? –– Und wie klärst du dieses Rätsel auf?

Und wie soll nun das Rätsel des Denkens aufgelöst werden? – Wie das der Flamme?

126. Ist die Flamme nicht rätselhaft, weil sie ungreifbar ist? Wohl – aber warum macht sie das rätselhaft? Warum soll das Ungreifbare rätselhafter sein, als das Greifbare? Außer, weil wir es greifen wollen. –

127. Man sagt, die Seele verläßt den Körper. Um ihr dann aber jede Ähnlichkeit mit dem Körper zu nehmen, und damit man beileibe nicht denkt, es sei irgend ein gasförmiges Ding gemeint, sagt man, die Seele ist unkörperlich, unräumlich; aber mit dem Worte »verläßt« hat man schon alles gesagt. Zeige mir, wie du das Wort »seelisch« gebrauchst, und ich werde sehen, ob die Seele »unkörperlich« ist, und was du unter »Geist« verstehst.

128. Ich bin geneigt, vom Leblosen zu reden als von einem, dem etwas abgeht. Ich sehe das Leben unbedingt als ein Plus an, als etwas dem Leblosen Hinzugefügtes. (Psychologische Atmosphäre.)

129. Man sagt vom Tisch und Stuhl nicht: »er denkt jetzt«, noch »er denkt jetzt nicht«, noch »er denkt nie«; auch von der Pflanze nicht, auch vom Fisch nicht, kaum vom Hund; aber vom Menschen. Und auch nicht von allen Menschen.

»Ein Tisch denkt nicht« ist nicht vergleichbar einer Aussage wie »ein Tisch wächst nicht«. (Ich wüßte gar nicht, wie das wäre, wenn ein Tisch dächte.) Und hier gibt es offenbar einen graduellen Übergang zu dem Fall des Menschen.

130. Man redet nur vom ›Denken‹ unter ganz bestimmten Umständen.

131. Wie können denn der Sinn und die Wahrheit (oder die Wahrheit und der Sinn) der Sätze zugleich zusammenbrechen? (Mit einander stehen und fallen?)

132. Und ist es nicht, als wolltest du sagen: »Wenn es sich nicht so und so verhält, hat es keinen Sinn mehr zu sagen, es verhalte sich so«?

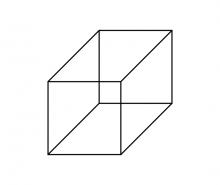

133. Also z. B.: »Wenn immer falsch gezogen worden wäre, so hätte es keinen Sinn, von einem ›falschen Zug‹ zu reden.« Aber das ist nur eine paradoxe Form, es zu sagen. Die nicht-paradoxe Form wäre: »Die allgemeine Beschreibung ..... hat keinen Sinn.«

134. Statt »man kann nicht«, sage: »es gibt in diesem Spiel nicht«. Statt »man kann im Damespiel nicht rochieren« – »es gibt im Damespiel kein Rochieren«; statt »ich kann meine Empfindung nicht vorzeigen« – »es gibt in der Verwendung des Wortes ›Empfindung‹ kein Vorzeigen dessen, was man har«; statt »man kann nicht alle Kardinalzahlen aufzählen« – »es gibt hier kein Aufzählen aller Glieder«.

135. Das Gespräch, die Anwendung und Ausdeutung der Worte fließt dahin, und nur im Fluß hat das Wort seine Bedeutung.

»Er ist abgereist.« – »Warum?« – Was meintest du, als du das Wort »warum« aussprachst? Woran dachtest du?

136. Denk ans Aufzeigen in der Schule. Muß einer sich die Antwort im Stillen vorgesagt haben, um mit Recht aufzeigen zu können? Und was muß in ihm dazu vorgegangen sein? – Nichts. Aber es ist wichtig, daß er für gewöhnlich eine Antwort wisse, wenn er aufzeigt; und das ist das Kriterium dafür, daß er das Aufzeigen versteht.

Es muß nichts in ihm vorgegangen sein; und doch wäre der merkwürdig, der in so einem Falle nie etwas über innere Vorgänge zu berichten wüßte.

137. Manchmal, wenn ich sage »Ich dachte damals .....«, kann ich berichten, daß ich mir eben diese Worte laut oder im Stillen gesagt hatte; oder wenn nicht diese, so andere Worte, wovon die gegenwärtigen eine sinngemäße Wiedergabe sind. Das kommt doch manchmal vor! Aber eben auch dies, daß meine gegenwärtigen Worte ›nicht eine Wiedergabe‹ sind. Denn ›Wiedergabe‹ sind sie nur, wenn sie es nach Regeln der Abbildung sind.

138. Es scheint so, als wäre in einem Satz, der z. B. das Wort »Kugel« enthält, schon der Schatten anderer Verwendungen dieses Worts enthalten. Nämlich eben die Möglichkeit, jene andern Sätze zu bilden. – Wem scheint es so? und unter welchen Umständen?

139. Man kommt nicht davon weg, daß der Sinn des Satzes den Satz begleitet; bei dem Satz steht.

140. Man will etwa sagen: »Die eine Verneinung tut dasselbe mit dem Satz, wie die andere, sie schließt, was er beschreibt, aus.« Aber das sind nur andere Worte für eine Gleichsetzung der beiden negativen Sätze (welche nur gilt, wenn der verneinte Satz nicht selbst ein negativer Satz ist). Immer wieder der Gedanke, daß, was wir vom Zeichen sehen, nur eine Außenseite zu einem Innern ist, worin sich die eigentlichen Operationen des Sinnes und der Bedeutung abspielen.

141. Unser Problem könnte man (sehr klar) so stellen: Angenommen, wir hätten zwei Systeme der Längenmessung: eine Länge wird in beiden durch ein Zahlzeichen ausgedrückt, diesem folgt ein Wort, das das Maß angibt. Das eine System bezeichnet eine Länge als »n Fuß«, und Fuß ist eine Längeneinheit im gewöhnlichen Sinne; im andern System wird eine Länge mit »n W« bezeichnet und 1 Fuß = 1 W. Aber 2 W = 4 Fuß, 3 W = 9 Fuß u.s.w. – Also heißt der Satz »Dieser Stock ist 1 W lang« dasselbe wie »Dieser Stock ist 1 Fuß lang«. Frage: Hat in diesen beiden Sätzen »W« und »Fuß« dieselbe Bedeutung?

142. Die Frage ist falsch gestellt. Das sieht man, wenn wir die Bedeutungsgleichheit durch eine Gleichung ausdrücken. Die Frage kann nur lauten: »Ist W = Fuß oder nicht?« – Von den Sätzen, in denen diese Zeichen stehen, ist hier nicht die Rede. – Ebenso wenig kann man natürlich in dieser Terminologie fragen, ob »ist« hier das Gleiche bedeutet, wie »ist« dort; wohl aber, ob die Kopula das Gleiche bedeutet, wie das Gleichheitszeichen. Nun, wir sagten ja: 1 Fuß = 1 W; aber Fuß ≠ W.

143. Man könnte sagen: in allen Fällen meint man mit »Gedanke« das Lebende am Satz. Das, ohne welches er tot, eine bloße Lautfolge oder Folge geschriebener Figuren ist.

Wenn ich aber ebenso von einem Etwas spräche, welches einer Konfiguration von Schachfiguren Bedeutung gibt, d. h., sie von einer beliebigen Zusammenstellung von Holzklötzchen unterscheidet, – was könnte ich da nicht alles meinen? Die Regeln, die die Schachkonfiguration zu einer Situation eines Spiels machen; die besondern Erlebnisse, die wir mit solchen Spielstellungen verbinden; den Nutzen des Spiels.

Oder wenn wir von einem Etwas sprachen, welches das Papiergeld von bloßen bedruckten Zetteln unterscheidet und ihm seine Bedeutung, sein Leben gibt!

144. Wie ein Wort verstanden wird, das sagen Worte allein nicht. (Theologie.)

145. Es könnte auch eine Sprache geben, in deren Verwendung der Eindruck, den wir von den Zeichen erhalten, keine Rolle spielt; in der es ein Verstehen im Sinne eines solchen Eindrucks nicht gibt. Die Zeichen werden uns etwa geschrieben übermittelt, und wir können sie uns nun merken. (D. h. der einzige Eindruck, von dem da die Rede ist, ist das Bild des Zeichens.) Wenn es nun ein Befehl ist, so übertragen wir nach Regeln, Tabellen, das Zeichen in Handlung. Zum Eindruck, ähnlich dem eines Bildes, kommt es nicht und man schreibt auch nicht Geschichten in dieser Sprache.

146. In diesem Fall könnte man sagen: »Das Zeichen lebt nur im System.«

147. Es wäre natürlich auch denkbar, daß wir einen Satz der Wortsprache, um von ihm einen Eindruck zu erhalten, nach Regeln in ein gezeichnetes Bild übertragen müßten. (Daß erst dies Bild eine Seele hätte.)

148. Es wäre eine Sprache denkbar, in der die Bedeutungen von Worten nach bestimmten Regeln abwechselten, etwa: Vormittag heißt das Wort A dies, Nachmittag jenes.

Oder eine Sprache, in der die Wörter sich täglich änderten, indem an jedem Tag jeder Buchstabe des vorigen Tages durch den nächsten im Alphabet (und z durch a) ersetzt würde.

149. Denke dir diese Sprache: Wörter und Grammatik sind die des Deutschen, aber die Wörter im Satz stehen in der entgegengesetzten Reihenfolge. Ein Satz dieser Sprache klingt also wie ein deutscher Satz, den man vom Schlußpunkt zum Anfang hin liest. Die Ausdrucksmöglichkeiten haben also die gleiche Mannigfaltigkeit, wie im Deutschen. Aber was wir als Satzklang kennen, ist vernichtet.

150. Jemand, der nicht Deutsch kann, hört mich bei gewissen Anlässen ausrufen: »Welch herrliche Beleuchtung!« Er errät den Sinn und gebraucht nun den Ausruf selber, wie ich es tue, ohne jedoch die drei Wörter zu verstehen. Versteht er den Ausruf?

151. Ich hatte mit Absicht ein Beispiel gewählt, in dem der Mensch einer Empfindung Ausdruck gibt. Denn in diesem Fall sagt man, Laute, die keiner Sprache angehören, seien voll von Bedeutung.

152. Wäre es ebenso leicht, sich den analogen Fall zu denken für diesen Satz: »Wenn der Zug nicht pünktlich um s Uhr ankommt, wird er den Anschluß versäumen«? Was hiebe es etwa in diesem Falle: den Sinn erraten?

153. Es stört uns gleichsam, daß der Gedanke eines Satzes in keinem Moment ganz vorhanden ist. Wir sehen ihn wie einen Gegenstand an, den wir erzeugen und nie ganz besitzen, denn kaum entsteht ein Teil, so verschwindet ein anderer.

154. (Zu No. 150) Man kann sich leicht eine Sprache vorstellen, in der Menschen ein einziges Wort für jenen Ausruf benutzen. Aber wie wäre es mit einem Wort für den Satz »Wenn der Zug ....«? In was für einem Fall würden wir sagen, daß das Wort tatsächlich für diesen Satz steht?

Etwa in diesem: Die Leute benützten anfänglich einen Satz, wie den unsern; dann aber träten Umstände ein, in denen der Satz so häufig ausgesprochen werden müßte, daß sie ihn zu einem Wort zusammenzogen. Diese Leute könnten also noch das Wort durch den Satz erklären.

Aber kann es auch den Fall geben, in dem Leute nur ein Wort für jenen Sinn besäßen, also für jenen Gebrauch? Warum nicht? Man muß sich vorstellen, wie einer den Gebrauch dieses Wortes lernt, und unter welchen Umständen wir sagen würden, daß das Wort wirklich jenen Satz vertritt.

Bedenk aber dies: In unserer Sprache sagt jemand »Er kommt um 5 Uhr an«; ein Andrer antwortet »Nein, 10 Minuten nach 5«. Gibt es diese Art Gespräch auch in der andern Sprache?

Darum sind Sinn und Bedeutung vage Begriffe.

155. Worte eines Dichters können uns durch und durch gehen. Und das hängt kausal natürlich mit dem Gebrauch zusammen, den sie in unserm Leben haben. Und es hängt auch damit zusammen, daß wir, diesem Gebrauch gemäß, unsere Gedanken dorthin und dahin in die wohlbekannte Umgebung der Worte schweifen lassen.

156. Gibt es einen Unterschied der Bedeutung, der sich erklären läßt und einen, der in einer Erklärung nicht zu Tage tritt?

157. Der seelenvolle Ausdruck in der Musik, – er ist doch nicht nach Regeln zu erkennen. Und warum können wir uns nicht vorstellen, daß er's für andere Wesen wäre?

158. Wenn dir plötzlich ein Thema, eine Wendung etwas sagt, so brauchst du dir's nicht erklären zu können. Es ist dir plötzlich auch diese Geste zugänglich.

159. Du redest doch vom Verstehen der Musik. Du verstehst sie doch, während du sie hörst! Sollen wir davon sagen, es sei ein Erlebnis, welches das Hören begleite?

160. Das Sprechen der Musik. Vergiß nicht, daß ein Gedicht, wenn auch in der Sprache der Mitteilung abgefaßt, nicht im Sprachspiel der Mitteilung verwendet wird.

161. Könnte man sich nicht denken, daß einer, der Musik nie gekannt hat und zu uns kommt und jemanden einen nachdenklichen Chopin spielen hört, daß der überzeugt wäre, dies sei eine Sprache, und man wolle ihm nur den Sinn geheimhalten.

In der Wortsprache ist ein starkes musikalisches Element. (Ein Seufzer, der Tonfall der Frage, der Verkündigung, der Sehnsucht, alle die unzähligen Gesten des Tonfalls.)

162. Wenn ich aber eine Melodie mit Verständnis höre, geht da nicht etwas Besonderes in mir vor – was nicht vorgeht, wenn ich sie verständnislos höre? Und was? – Es kommt keine Antwort; oder was mir einfällt, ist abgeschmackt. Ich kann wohl sagen: »Jetzt habe ich sie verstanden« und nun etwa über sie reden, sie spielen, sie mit andern vergleichen etc. Zeichen des Verständnisses mögen das Hören begleiten.

163. Es ist falsch, das Verstehen einen Vorgang zu nennen, der das Hören begleitet. (Man könnte ja auch die Äußerung davon, das ausdrucksvolle Spiel, nicht eine Begleitung des Hörens nennen.)

164. Denn wie läßt sich erklären, was ›ausdrucksvolles Spiel‹ ist? Gewiß nicht durch etwas, was das Spiel begleitet. – Was gehört also dazu? Eine Kultur, möchte man sagen. – Wer in einer bestimmten Kultur erzogen ist, – dann auf Musik so und so reagiert, dem wird man den Gebrauch des Wortes »ausdrucksvolles Spiel« beibringen können.

165. Das Verstehen der Musik ist weder eine Empfindung, noch eine Summe von Empfindungen. Es ein Erlebnis zu nennen, ist aber dennoch insofern richtig, als dieser Begriff des Verstehens manche Verwandtschaften mit andern Erlebnisbegriffen hat. Man sagt »Ich habe diese Stelle diesmal ganz anders erlebt«. Aber doch sagt dieser Ausdruck ›was geschah‹ nur für den, der in einer besonderen, diesen Situationen angehörigen Begriffswelt zu Hause ist. (Analogie: »Ich habe die Partie gewonnen«.)

166. Beim Lesen schwebt mir das vor. So geht also etwas beim Lesen vor sich ....? – Diese Frage führt ja nicht weiter.

167. Wie kann mir doch das vorschweben? – Nicht in den Dimensionen, an die du denkst.

168. Wie weiß ich, daß einer entzückt ist? Wie lernt man den sprachlichen Ausdruck des Entzückens? Woran knüpft er sich? An den Ausdruck von Körperempfindungen? Fragen wir einen, was er in der Brust, in den Gesichtsmuskeln spürt um herauszufinden, ob er Genuß empfindet?

169. Heißt das aber, es gäbe nicht Empfindungen, die oft beim Genießen der Musik wiederkehren? Durchaus nicht.

170. Ein Gedicht macht uns beim Lesen einen Eindruck. »Fühlst du dasselbe, während du es liest, wie wenn du etwas Gleichgültiges liest?« – Wie habe ich auf diese Frage antworten gelernt? Ich werde vielleicht sagen: »Natürlich nicht!« – was soviel heißt, wie: mich ergreift dies, und das Andere nicht.

»Ich erlebe dabei etwas Anderes.« – Und welcher Art ist dies? – Ich kann nichts Befriedigendes antworten. Denn, was ich angebe, ist nicht das Wichtigste. – »Hast du aber nicht während des Lesens genossen?« Freilich –– denn die entgegengesetzte Antwort hieße: ich hätte es früher oder später genossen, und das will ich nicht sagen.

Aber nun erinnerst du dich ja doch an Empfindungen und Vorstellungen beim Lesen und zwar solche, die mit dem Genießen, mit dem Eindruck zusammenhängen. – Aber die hatten ihre Bedeutsamkeit nur durch ihre Umgebung erhalten: durch das Lesen des Gedichts, durch meine Vertrautheit mit der Sprache, dem Metrum und unzähligen Zusammenhangen.

Du mußt dich doch fragen, wie haben wir den Ausdruck »Ist das nicht herrlich!« überhaupt gelernt? – Niemand erklärte ihn uns, indem er sich auf Empfindungen, Vorstellungen oder Gedanken bezog, die das Hören begleiten! Ja, wir würden nicht bezweifeln, daß er's genossen hat, wenn er keine solchen Erlebnisse anzugeben wüßte; wohl aber, wenn es sich zeigte, daß er gewisse Zusammenhänge nicht versteht.

171. Aber zeigt sich das Verständnis nicht z. B. darin, mit welchem Ausdruck einer das Gedicht liest, die Melodie singt? Gewiß. Aber was ist nun hier das Erlebnis während des Lesens? Da müßte man ja sagen: der genieße und verstehe es, der es gut gelesen hört oder in den Sprechorganen fühlt.

172. Man kann auch vom Verstehen einer musikalischen Phrase sagen, es sei das Verstehen einer Sprache.

173. Ich denke an eine ganz kurze von nur zwei Takten. Du sagst »Was liegt nicht alles in ihr!« Aber es ist nur sozusagen eine optische Täuschung, wenn du denkst, beim Hören gehe vor, was in ihr liegt. (»Es kommt drauf an, wer's sagt«.) (Nur in dem Fluß der Gedanken und des Lebens haben die Worte Bedeutung.)

174. Nicht das enthält die Täuschung: »Jetzt habe ich's verstanden« – und nun folgt vielleicht eine lange Erklärung dessen, was ich verstanden habe.

175. Weist das Thema auf nichts außer sich? Oh ja! Das heißt aber: – Der Eindruck, den es mir macht, hängt mit Dingen in seiner Umgebung zusammen – z. B. mit unserer Sprache und ihrer Intonation, also mit dem ganzen Feld unserer Sprachspiele.

Wenn ich z. B. sage: Es ist, als ob hier ein Schluß gezogen würde oder, als ob hier etwas bekräftigt würde oder, als ob dies eine Antwort auf das Frühere wäre, – so setzt mein Verständnis eben die Vertrautheit mit Schlüssen, Bekräftigungen, Antworten voraus.

176. Die Worte »Gottlob! Noch etwas Weniges hat man geflüchtet – vor den Fingern der Kroaten«, mit ihrem Ton und Blick, scheinen allerdings schon jede Nuance ihrer Bedeutung in sich zu tragen. Nur darum aber, weil wir sie als Teil einer bestimmten Szene kennen. Man könnte aber eine ganz andere Szene um diese Worte (im gleichen Tone gesprochen) bauen um zu zeigen, wie ihre besondere Seele in der Geschichte liegt, zu der sie gehören.

177. Wenn ich einen mit verbannender Gebärde sagen höre »Weiche!«, erlebe ich hier die Bedeutung des Wortes, wie in dem Spiel, wenn ich mir's für mich vorsage und es einmal so und einmal so ›meine‹? – Denn er konnte ja auch sagen »Weiche von mir«, und dann erlebte ich vielleicht die ganze Phrase so und so; aber auch das einzelne Wort? Die ergänzenden Worte waren es vielleicht, die mir den Eindruck machten.

178. Das besondere Erlebnis der Bedeutung ist charakterisiert dadurch, daß wir mit einer Erklärung und der Vergangenheitsform reagieren: gerade so, als erklärten wir die Bedeutung eines Worts für praktische Zwecke.

179. Vergiß, vergiß, daß du diese Erlebnisse selber hast!

180. Wie konnte er das Wort in der Bedeutung hören? Wie war es möglich?! Gar nicht –– in diesen Dimensionen. ––

181. Aber ist es also nicht wahr, daß das Wort für mich jetzt das bedeutet? Warum nicht? Es kommt ja dieser Sinn mit der übrigen Verwendung des Wortes nicht in Konflikt.

Es sagt einer: »Gib ihm die Nachricht .... und meine damit ....!« –– Was wäre der Sinn dieses Befehls?

182. »Als ich das Wort jetzt aussprach, bedeutete es für mich....«. Warum sollte das nicht einfach Wahnsinn sein? Weil ich das erlebte? Das ist kein Grund.

183. Der, den ich bedeutungsblind nenne, wird wohl den Auftrag verstehen: »Sag ihm, er solle zur Bank gehen, – ich meine die Gartenbank«, aber nicht: »Sag das Wort Bank und meine damit Gartenbank«. Welche Formen geistiger Defekte bei Menschen vorgefunden werden, kümmert diese Untersuchung nicht; wohl aber die Möglichkeit solcher Formen. Nicht, ob es Menschen gibt, die eines Gedankens vom Typus »Ich wollte damals ....« nicht fähig sind, – sondern wie der Begriff so eines Defekts durchzuführen wäre, interessiert uns.

Wenn du annimmst, daß einer das nicht kann, wie ist es dann mit dem? Soll er es auch nicht können? – Wohin führt uns dieser Begriff? Denn wir haben ja hier Paradigmen.

184. Verschiedene Menschen empfinden es sehr verschieden stark, wenn die Rechtschreibung eines Worts geändert wird. Und die Empfindung ist nicht nur Pietät für einen alten Gebrauch. – Wem die Orthographie nur eine praktische Frage ist, dem geht ein Gefühl ab, nicht unähnlich dem, welches einem »Bedeutungsblinden« mangeln würde. (Goethe über Personennamen. Die Nummer des Gefangenen.)

185. Wie mancher auch die Frage nicht versteht »Welche Farbe hat für dich der Vokal a?« – Wenn einer sie nicht verstünde, wenn er erklärte, sie sei Unsinn, – könnten wir sagen, er verstehe nicht deutsch, oder nicht die Bedeutungen der Wörter »Farbe«, »Vokal«, etc.?

Im Gegenteil: Wenn er diese Worte verstehen gelernt hat, dann kann er auch auf jene Fragen ›mit Verständnis‹ oder ›ohne Verständnis‹ reagieren.

186. Mißverständnis – Unverständnis. Verständnis wird durch Erklärung bewirkt; aber auch durch Abrichtung.

187. Warum kann man einer Katze nicht das Apportieren beibringen? Versteht sie nicht, was man will? Und worin besteht hier Verstehen und Unverständnis?

188. »Ich lese jedes Wort mit dem ihm entsprechenden Gefühl. Das Wort aber z. B. mit dem Abergefühl – u.s.w.« –– Und selbst wenn das wahr ist, – was bedeutet es eigentlich? Was ist die Logik des Begriffs ›Abergefühl‹? – Es wird ja nicht ein Gefühl dadurch, daß ich es »Gefühl« nenne.

189. Ist Lügen ein bestimmtes Erlebnis? Nun, kann ich denn jemandem sagen »Ich werde dich jetzt anlügen« und es dann tun?

190. Inwiefern ist mir die Lüge bewußt, während ich lüge? Nur insofern, als sie mir nicht später erst zum Bewußtsein kommt, und ich doch später weiß, daß ich gelogen habe. Das Sich-der-Lüge-bewußt-sein ist ein Können. Dem widerspricht nicht, daß es charakteristische Gefühle des Lügens gibt. [Randbemerkung: Absicht.]

191. Das Wissen wird eben nicht in Worte übersetzt, wenn es sich äußert. Die Worte sind keine Übersetzung eines Andern, welches vor ihnen da war,

192. »Sich etwas vornehmen, ist ein besonderer innerer Vorgang.« – Aber was für ein Vorgang – auch wenn du ihn erdichten dürftest – könnte denn das leisten, was wir vom Vorsatz fordern?

193. Ist es nicht genau so mit dem Verbum »verstehen«? Es erklärt mir jemand die Route, die ich dort und dorthin zu nehmen habe. Er fragt »Hast du mich verstanden?« Ich antworte »Ich hab's verstanden.« – Will ich ihm mitteilen, was in mir während seiner Erklärung vorging? – Und doch liebe sich auch das mitteilen.

194. Denk dir dieses Spiel: Eine Liste von Wörtern verschiedener Sprachen und von sinnlosen Lautreihen wird mir vorgelesen. Ich soll nach jedem sagen, ob ich es verstehe oder nicht; auch, was beim Verstehen oder Nichtverstehen in mir vorging. – Auf das Wort »Baum« werde ich, ohne mich zu bedenken, mit »ja« antworten (ein Bild mag mir dabei vorschweben); auf eine Lautzusammenstellung, die ich noch nie gehört habe, antworte ich ebenso unbedenklich mit »nein«. Bei Wörtern, die einen speziellen Farbton bezeichnen, wird häufig ein Vorstellen der Antwort vorhergehen; bei seltenen Wörtern (»Kontinuum« etwa) ein Überlegen; bei Wörtern, wie der Artikel »das« etwa ein Achselzucken; Wörter einer fremden Sprache werde ich manchmal ins Deutsche Übersetzen; schweben mir Bilder vor, so sind es manchmal die der Gegenstände, die von den Worten bezeichnet werden (wieder tausenderlei Fälle), manchmal andere Bilder.

Dies Spiel könnte man durch eines ergänzen, in welchem einer die Namen von Tätigkeiten nennt und bei jeder fragt: »Kannst du das?« – Das Subjekt soll angeben, welche Gründe es hatte, die Frage mit »ja« oder »nein« zu beantworten.

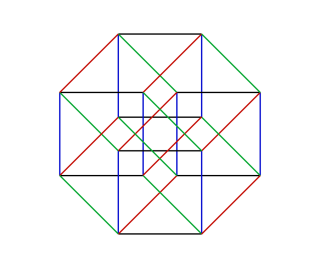

195. Denken wir uns eine Art Vexierbild, worin nicht ein bestimmter Gegenstand aufzufinden ist, sondern das uns auf den ersten Blick als ein Gewirr nichtssagender Striche erscheint und nach einigem Suchen erst als, sagen wir, ein Landschaftsbild. – Worin besteht der Unterschied zwischen dem Anblick des Bildes vor und nach der Lösung? Daß wir es beide Male anders sehen, ist klar. In wiefern aber kann man nach der Auflösung sagen, jetzt sage uns das Bild etwas, früher habe es uns nichts gesagt?

196. Wir können diese Frage auch so stellen: Was ist das allgemeine Charakteristikum dafür, daß die Lösung gefunden ist?

197. Ich will annehmen, daß ich, sobald es gelöst ist, die Lösung dadurch kenntlich mache, daß ich gewisse Striche des Bildes stark nachziehe und etwa Schatten eintrage. Warum nennst du nun das Bild, was du eingezeichnet hast, eine Auflösung?

(a) Weil es die klare Darstellung einer Gruppe räumlicher Gegenstände ist.

(b) Weil es die Darstellung eines regelmäßigen Körpers ist.

(c) Weil es eine symmetrische Figur ist.

(d) Weil es eine Figur ist, die mir einen ornamentalen Eindruck macht.

(e) Weil es die Darstellung eines Körpers ist, der mir bekannt vorkommt.

(f) Weil es eine Liste von Auflösungen gibt und diese Figur (dieser Körper) auf der Liste steht.

(g) Weil es eine Art von Gegenstand darstellt, die ich wohl kenne: denn er macht mir den augenblicklichen Eindruck der Wohlbekanntheit, ich verbinde augenblicklich alle möglichen Assoziationen mit ihm; ich weiß, wie er heißt; ich weiß, daß ich ihn oft gesehen habe; ich weiß, wozu man ihn gebraucht; etc.

(h) Weil ich den Gegenstand wohl zu kennen scheine: es fällt mir sogleich ein Wort als sein Name ein (obwohl das Wort keiner bestehenden Sprache angehört); ich sage mir »Natürlich, das ist ja ein .....« und gebe mir eine unsinnige Erklärung, die mir in diesem Augenblick sinnvoll erscheint. (Wie im Traum.)

(i) Weil es ein Gesicht darstellt, welches mir bekannt vorkommt.

(j) Weil es ein Gesicht darstellt, welches ich erkenne: es ist das Gesicht meines Freundes N; es ist ein Gesicht, welches ich oft abgebildet gesehen habe. Etc.

(k) Weil es einen Gegenstand darstellt, den ich mich erinnere, einmal gesehen zu haben.

(l) Weil es ein Ornament ist, das ich gut kenne (obwohl ich nicht weiß, wo ich es gesehen habe).

(m) Weil es ein Ornament ist, das ich gut kenne: ich kenne seinen Namen, weiß, wo ich es schon gesehen habe.

(n) Weil es einen Einrichtungsgegenstand meines Zimmers darstellt.

(o) Weil ich instinktiv diese Striche nachgezogen habe und mich nun beruhigt fühle.

(p) Weil ich mich erinnere, daß dieser Gegenstand beschrieben worden ist.

U. s. w.

(Wer nicht versteht, warum wir über diese Dinge reden, muß, was wir sagen, als leere Spielerei empfinden.)

198. Kann ich mir den Eindruck der Bekanntschaft wegdenken, wo er ist; und hinzudenken, wo er nicht ist? Und was heißt das? Ich sehe z. B. das Gesicht eines Freundes an und frage mich: Wie schaut dieses Gesicht aus, wenn ich es als ein mir fremdes Gesicht sehe (als sähe ich es etwa jetzt zum erstenmal)? Was bleibt sozusagen von dem Anblick des Gesichts, wenn ich den Eindruck der Bekanntheit wegdenke, abziehe? Hier bin ich nun geneigt zu sagen: »Es ist sehr schwer, die Bekanntheit von dem Eindruck des Gesichts zu trennen.« Aber ich fühle auch, daß das eine schlechte Ausdrucksweise ist. Ich weiß nämlich gar nicht, wie ich es auch nur versuchen soll, diese beiden zu trennen. Der Ausdruck »sie trennen« hat für mich gar keinen klaren Sinn.

Ich weiß, was es heißt: »Stell dir diesen Tisch schwarz vor statt braun.« Dem entspricht: »Male diesen Tisch, aber schwarz statt braun«.

199. Wie, wenn man sagte: »Denke dir diesen Schmetterling genau so wie er ist, aber häßlich statt schön«?!

200. Wir haben in diesem Fall nicht bestimmt, was es heißen soll, sich die Wohlbekanntheit wegzudenken.

Es könnte etwa heißen, sich des Eindrucks entsinnen, den ich hatte, als ich das Gesicht zum ersten Male sah.

201. Die zeichnerische Darstellung des Innern eines Radio empfängers wird für den, der keine Kunde von solchen Dingen hat, Gewirr sinnloser Striche sein. Hat er aber den Apparat und seine Funktion kennengelernt, so wird jene Zeichnung für ihn ein sinnvolles Bild sein.

Gegeben nun irgend eine mir jetzt sinnlose körperliche Gestalt (etwa im Bild) – kann ich nach Belieben sie sinnvoll vorstellen? Das wäre, als fragte man: Kann ich mir einen beliebig geformten Gegenstand als Gebrauchsgegenstand vorstellen? Aber für welchen Gebrauch?

Man könnte eine Klasse von Körperformen sich methodisch als Wohnungen von Tieren oder Menschen denken. Eine andere Klasse als Waffen. Eine etwa als Modelle von Landschaften. Etc. etc. Und hier weiß ich also, wie ich einer sinnlosen Form Sinn andichten kann.

202. Überlege wohl, wie wir das Wort »erkennen« benützen! Ich erkenne die Möbel in meinem Zimmer, meinen Freund, den ich täglich sehe. Aber kein ›Wiedererkennen spielt sich ab‹.

203. Man könnte sagen: Ich hätte keinen Eindruck von dem Zimmer als Ganzes, könnte ich nicht meinen Blick schnell in ihm dahin und dorthin schweifen lassen und mich nicht frei in ihm herumbewegen. (Stream of thought.) Aber nun ist die Frage, wie manifestiert es sich, daß ich ›von ihm als Ganzes einen Eindruck habe‹? Z. B. in der Selbstverständlichkeit, mit der ich mich in ihm zurechtfinde; in der Abwesenheit des Suchens, Zweifelns und der Verwunderung. Darin, daß eine Unzahl von Tätigkeiten durch seine Wände begrenzt sind, und daß ich alles das als »mein Zimmer« in der Rede zusammenfasse. Darin, daß ich es nützlich und notwendig finde, mich immer wieder des Begriffs ›mein Zimmer‹ zu bedienen im Gegensatz zu seinen Wänden, Ecken, etc.

204. Wie sieht die Beschreibung einer ›Einstellung‹ aus?

Man sagt z. B.: »Sieh von diesen Flecken ab und auch von dieser kleinen Unregelmäßigkeit, und schau es als Bild eines .... an!«

»Denk dir das weg! Wär's dir auch ohne dieses .... unangenehm?« Man wird doch sagen, ich ändere mein Gesichtsbild – wie durch Blinzeln oder Weghalten eines Details. Dieses »Absehen von ...« spielt doch eine ganz ähnliche Rolle, wie etwa die Anfertigung eines neuen Bildes.

205. Nun wohl, – und das sind gute Gründe dafür zu sagen, wir hätten durch unsre Einstellung unsern Gesichtseindruck geändert. D. h., es sind (dies) gute Gründe, den Begriff ›Gesichtseindruck‹ so zu begrenzen.

206. »Aber ich kann doch offenbar im Sehen Elemente (Striche z. B.) zusammennehmen!« Aber warum nennt man es »zusammennehmen«? Warum braucht man hier ein Wort – wesentlich – das schon eine andere Bedeutung hat? (Es ist hier natürlich wie im Fall des Wortes »Kopfrechnen«.)

207. Wenn ich jemandem sage: »Nimm diese Striche (oder anderes) zusammen!« was wird er tun? Nun, Verschiedenes, je nach den Umständen. Vielleicht soll er sie zu zwei und zwei zählen oder in eine Lade legen oder anblicken etc.

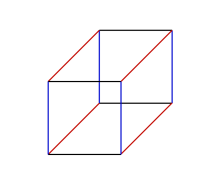

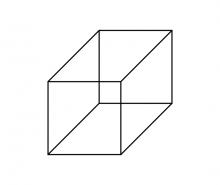

208. Überlegen wir uns, was man über ein Phänomen, wie dieses, sagt:

Die Figur ![]() einmal als ein F, einmal als das Spiegelbild eines F sehen.

einmal als ein F, einmal als das Spiegelbild eines F sehen.

Ich will fragen: Worin besteht es, die Figur einmal so, einmal anders sehen? – Sehe ich wirklich jedesmal etwas Anderes? Oder deute ich nur, was ich sehe, auf verschiedene Weise? – Ich bin geneigt, das erste zu sagen. Aber warum? Nun, Deuten ist eine Handlung. Es kann z. B. darin bestehen, daß einer sagt »Das soll ein F sein«; oder daß er's nicht sagt, aber das Zeichen beim Kopieren durch ein F ersetzt; oder sich überlegt: »Was mag das wohl sein? Es wird ein F sein, das dem Schreiber mißglückt ist.« – Sehen ist keine Handlung, sondern ein Zustand. (Grammatische Bemerkung.) Und wenn ich die Figur nie anders als F gelesen, mir nie überlegt habe, was es wohl sein mag, so wird man sagen, ich sehe sie als F; wenn man nämlich weiß, daß es sich auch anders sehen läßt. »Deuten« würde ich es nennen, wenn ich sagte: »Das soll gewiß ein F sein; der Schreiber schreibt alle seine F so.«

Wie ist man denn überhaupt zu dem Begriff des ›Dies als das‹ gekommen? Bei welchen Gelegenheiten wird er gebildet, ist für ihn ein Bedarf? (Sehr häufig in der Kunst.) Dort z. B., wo es sich um ein Phrasieren durchs Auge oder Ohr handelt. Wir sagen »Du mußt diese Takte als Einleitung hören«, »Du mußt nach dieser Tonart hin hören«, »Wenn man diese Figur einmal als .... gesehen hat, ist es schwer, sie anders zu sehen«, »Ich höre das französische ›ne .... pas‹ als zweiteilige Verneinung, aber nicht als ›nicht ein Schritt‹«, etc. etc. Ist es nun ein wirkliches Sehen oder Hören? Nun: so nennen wir es; mit diesen Worten reagieren wir in bestimmten Situationen. Und auf diese Worte reagieren wir wieder durch bestimmte Handlungen.

209. Diese Form, die ich sehe – möchte ich sagen – ist nicht einfach eine Form, sondern sie ist eine von den mir bekannten Formen; sie ist eine im Vorhinein ausgezeichnete Form. Sie ist eine von den Formen, deren Bild schon früher in mir war, und nur weil sie so einem Bild entspricht, ist sie die wohlbekannte Form. (Ich trage gleichsam einen Katalog solcher Formen mit mir herum und die Gegenstände, die dort abgebildet sind, sind dann die wohlbekannten.)

210. Aber daß ich das Bild schon früher mit mir herumgetragen habe, wäre nur eine kausale Erklärung des gegenwärtigen Eindrucks. Es ist, als sagte man: diese Bewegung geht so leicht, als wäre sie eingeübt worden.

211. »Wenn ich gefragt werde ›Siehst du dort eine Kugel?‹, ein andermal ›Siehst du dort die Halbkugel?‹, so kann, was ich sehe, beide Male das Gleiche sein, und wenn ich antworte ›Ja‹, so unterscheide ich doch zwischen den beiden Hypothesen. Wie ich im Schachspiel zwischen einem Bauern und dem König unterscheide, auch wenn der gegenwärtige Zug einer ist, den beide machen könnten, und wenn selbst eine Königsfigur als Bauer fungierte.« – Man ist in der Philosophie immer in Gefahr, einen Mythus des Symbolismus zu erzeugen, oder einen der seelischen Vorgänge. Statt einfach zu sagen, was jeder weiß und zugeben muß.

212. Ist es Introspektion, was mich lehrt, ob ich's mit einem echten Sehen zu tun habe, oder doch mit einem Deuten? Zuerst einmal muß ich mir klar werden, was ich denn ein Deuten nennen würde; woran sich erkennen läßt, ob etwas ein Deuten oder ein Sehen zu nennen ist. [Randbemerkung: Einer Deutung entsprechend sehen.]

213. Sehe ich die Figur nicht einmal so, einmal anders, auch wenn ich nicht mit Worten oder sonst wie reagiere?

Aber »einmal so«, »einmal anders« sind ja Worte, und mit welchem Recht gebrauche ich sie hier? Kann ich dir oder mir selbst mein Recht erweisen? (Es sei denn durch eine weitere Reaktion.)