Ludwig Wittgenstein

Libro blu

Traduzione di Luca Bernardi

Questa traduzione è stata condotta su una versione normalizzata del dattiloscritto originale inglese n. 309 (Ts-309, detto Blue Book) del Nachlass di Wittgenstein generata grazie allo strumento di presentazione dinamica interattiva (Interactive Dynamic Presentation)[N] messo a disposizione dai Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB). La traduzione è stata revisionata da Michele Lavazza. Il testo originale è nel pubblico dominio nel suo paese di origine e in tutti i paesi dove i diritti di proprietà intellettuale scadono 70 anni o meno dopo la morte dell’autore. Questa traduzione è stata realizzata dal Ludwig Wittgenstein Project grazie al sostegno dell’Università degli Studi di Milano, erogato nell’ambito del bando 2021-2022 per il finanziamento delle attività culturali e sociali a cui il Ludwig Wittgenstein Project ha partecipato in collaborazione con l’Associazione Culturale La Taiga. È pubblicata secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0.

Ludwig Wittgenstein

Libro blu

|(Ts-309,1) Che cos’è il significato di una parola?

Affrontiamo la domanda chiedendoci, prima, che cos’è la spiegazione del significato di una parola; che aspetto ha la spiegazione di una parola?

Quest’interrogativo ci aiuta in maniera analoga a come la domanda «come misuriamo una lunghezza?» ci aiuta a comprendere il problema «che cos’è la lunghezza?»

Le domande «che cos’è la lunghezza?», «che cos’è il significato?», «che cos’è il numero uno?» ecc. ci procurano un crampo mentale. Sentiamo di non poter indicare nulla a mo’ di risposta, eppure abbiamo l’impressione di dover indicare qualcosa. (Ci troviamo a fronteggiare una delle grandi fonti di confusione filosofica: cerchiamo di trovare una sostanza per un sostantivo).

Chiedersi prima «che cos’è una spiegazione di significato?» ha due vantaggi. In un certo senso rende piuttosto concreta la domanda «che cos’è il significato?». Certamente, infatti, per comprendere il significato di «significato» bisogna comprendere anche il significato di «spiegazione di significato». Approssimando: «Chiediamoci che cos’è è la spiegazione di significato, perché qualunque cosa essa spieghi sarà il significato». Studiare la grammatica dell’espressione «spiegazione di significato» ti insegnerà qualcosa sulla grammatica della parola «significato» e ti curerà dalla tentazione di guardarti attorno alla ricerca di qualcosa che potresti chiamare il «significato».

Ciò che generalmente si chiama «spiegazione del significato |(Ts-309,2) di una parola» può, molto grossolanamente, essere suddiviso in definizioni verbali e ostensive. Si vedrà in seguito in che senso questa divisione è soltanto approssimativa e provvisoria (che lo sia è di grande importanza). La definizione verbale, portandoci da un’espressione verbale a un’altra, in un certo senso non ci fa fare progressi. Sembra invece che la definizione ostensiva ci faccia compiere un passo ben più importante verso l’apprendimento del significato.

Una difficoltà che ci colpisce è che per molte parole del nostro linguaggio non paiono esserci definizioni ostensive; per esempio, per parole come «uno», «numero», «non» ecc.

Domanda: la definizione ostensiva stessa deve essere compresa? – La definizione ostensiva non può essere fraintesa?

Se la definizione spiega il significato di una parola, certamente non può essere necessario aver già sentito tale parola. È compito della definizione ostensiva darle un significato. Spieghiamo la parola «tove» indicando una matita e dicendo «questo è tove». (Invece di «questo è tove» avrei potuto dire «questo è chiamato “tove”». Lo sottolineo per rimuovere, una volta per tutte, l’idea che le parole della definizione ostensiva predichino qualcosa del definito; la confusione tra la frase «questo è rosso», che attribuisce il colore rosso a qualcosa, e la definizione ostensiva «questo è chiamato “rosso”».) Ora, la definizione ostensiva «questo è tove» può dare adito a tutta una serie di interpretazioni. Fornirò alcune di queste interpretazioni e userò parole italiane dall’impiego ben stabilito. La definizione dunque potrebbe venir interpretata come se significasse: – |(Ts-309,3)

«Questo è una matita»,

«Questo è rotondo»,

«Questo è legno»,

«Questo è uno»,

«Questo è duro», ecc. ecc.

A tale argomento si potrebbe obiettare che tutte queste interpretazioni presuppongono un altro linguaggio verbale. E l’obiezione è significativa, se per «interpretazione» intendiamo unicamente «traduzione in un linguaggio verbale». – Darò ora qualche accenno che forse contribuirà a renderlo più chiaro. Chiediamoci quale è il nostro criterio quando diciamo che qualcuno ha interpretato la definizione ostensiva in un certo modo. Supponi che io fornisca a un inglese la definizione ostensiva «questo è ciò che i tedeschi chiamano “Buch”». Allora, nella grande maggioranza dei casi, quanto meno, all’inglese verrà in mente la parola inglese «book». Possiamo dire che ha interpretato «Buch» come se volesse dire «book». Il caso sarà diverso se, per esempio, indicandogli un oggetto che non ha mai visto prima, gli diciamo: «Questo è un banjo». Magari gli verrà in mente la parola «chitarra», magari non gli sovverrà alcuna parola bensì l’immagine di uno strumento simile, oppure proprio nulla. Supponiamo che io gli dia il comando: «Prendi un banjo tra questi oggetti». Se lui prende ciò che noi chiamiamo un «banjo», noi potremmo dire: «Ha dato alla parola “banjo” l’interpretazione corretta»; se prende qualche altro strumento: – «Ha interpretato “banjo” come se significasse “strumento a corde”».

Diciamo «ha dato alla parola “banjo” questa o quella interpretazione» |(Ts-309,4) e siamo propensi a presupporre un preciso atto d’interpretazione oltre all’atto di scegliere.

Il nostro problema è analogo al seguente: – se do a qualcuno l’ordine “portami un fiore rosso da quel prato,” lui come farà a sapere che tipo di fiore portarmi, visto che gli ho dato solo una parola?

La prima risposta che si potrebbe suggerire è che costui è andato a cercare un fiore rosso portandosi nella mente un’immagine rossa e confrontandola con i fiori per vedere quali avevano il colore dell’immagine. Ora, un tale modo di cercare esiste e non è affatto essenziale che l’immagine impiegata debba essere un’immagine mentale. In effetti, il processo potrebbe essere questo: – porto con me una tabella che coordina nomi e riquadri colorati. Quando sento l’ordine «portami ecc.», sposto il dito lungo una riga della tabella dalla parola «rosso» fino un certo riquadro, poi vado a cercare un fiore che ha lo stesso colore del riquadro. Questo però non è l’unico modo di cercare e non è nemmeno quello abituale. Andiamo, ci guardiamo attorno, ci avviciniamo a un fiore e lo cogliamo, senza confrontarlo con nulla. Per vedere che il processo di eseguire il comando può essere di questo tipo, considera il comando «immagina una chiazza rossa». In questo caso non sei tentato di pensare che prima di obbedire devi aver immaginato una chiazza rossa che ti sia servita da modello per la chiazza rossa che ti era stato ordinato d’immaginare.

Adesso potresti chiedere: «Interpretiamo le parole prima di obbedire al comando?». E in certi casi scoprirai di fare, prima di obbedire, qualcosa che potrebbe essere chiamato interpretare, in altri casi no. |(Ts-309,5)

Sembra che, collegati con il funzionamento del linguaggio, ci siano certi specifici processi mentali; processi senza cui il linguaggio non può funzionare. Intendo i processi di comprendere e intendere. I segni del nostro linguaggio paiono morti senza questi processi mentali; e potrebbe sembrare che l’unica funzione dei segni sia indurre tali processi, e che siano questi ciò a cui davvero dovremmo interessarci. Quindi, se ti chiedono qual è la relazione tra un nome e la cosa che nomina, tu sarai propenso a rispondere che si tratta di una relazione psicologica e magari nel dirlo penserai in particolare al meccanismo dell’associazione. – Siamo tentati di pensare che l’azione del linguaggio consista di due parti; una parte inorganica, il maneggiare i segni, e una parte organica, che potremmo chiamare il comprendere questi segni, l’intenderli, l’interpretarli, il pensare. Queste ultime attività paiono aver luogo in un tipo bizzarro di mezzo, la mente; e il meccanismo della mente, la cui natura, sembra, non capiamo del tutto, può produrre effetti impossibili per qualunque meccanismo materiale. Dunque, per esempio, un pensiero (che è un tale processo mentale) può essere in accordo o in disaccordo con la realtà: sono in grado di pensare a un uomo che non è presente; sono in grado di immaginarlo, «intenderlo», in un commento che faccio su di lui, anche se è lontano migliaia di chilometri, o morto. «Che meccanismo bizzarro dev’essere», si potrebbe dire, «il meccanismo del desiderare, se posso desiderare ciò che non accadrà mai».

C’è un modo di evitare almeno parzialmente l’aspetto occulto del processo del pensare e consiste nel rimpiazzare, in tali processi, ogni coinvolgimento dell’immaginazione con l’osservazione di oggetti |(Ts-309,6) reali. Quindi può sembrare essenziale che, almeno in certi casi, quando sento la parola «rosso» e la comprendo, un’immagine rossa dovrebbe apparirmi all’occhio della mente. Ma perché non dovrei sostituire il fatto di immaginare una superficie rossa con il fatto di vedere un pezzo di carta rossa? L’immagine visiva non farà che guadagnarne in vividezza. Puoi facilmente immaginare un uomo che si porta in tasca un foglio su cui i nomi dei colori sono coordinati a chiazze colorate. Puoi dire che il fatto di portarsi sempre dietro tale tabella di campioni sarebbe un fastidio e che noi invece ci serviamo sempre del meccanismo dell’associazione. Ma ciò è irrilevante; e in molti casi non è neppure vero. Se, per esempio, ti ordinassero ti dipingere una particolare tinta di blu chiamata «blu di Prussia», potresti avere bisogno di una tabella che dall’espressione «blu di Prussia» ti porti a un campione del colore, che fungerebbe da copia.

Per i nostri scopi, potremmo benissimo rimpiazzare qualunque processo consistente nell’immaginare con un processo consistente nell’osservare un oggetto, oppure nel dipingerlo, disegnarlo o modellarlo; e ogni processo di parlare da soli con il processo di parlare ad alta voce o di scrivere.

Frege ha ridicolizzato la concezione formalista della matematica dicendo che i formalisti confondevano la cosa triviale, il segno, con quella importante, il significato. Certamente, si vorrebbe dire, la matematica non si occupa di trattini su un foglio di carta. L’idea di Frege potrebbe essere espressa così: se fossero soltanto complessi di trattini, le proposizioni della matematica sarebbero morte e del tutto prive di interesse e invece, ovviamente, in qualche modo sono vive. E lo stesso, ovviamente, si potrebbe dire di qualsiasi proposizione: senza un senso, o senza il pensiero, una proposizione sarebbe una cosa morta e |(Ts-309,7) assolutamente triviale. Inoltre sembra chiaro che nessun’aggiunta di segni inorganici può rendere viva la proposizione. E la conclusione a cui tutto questo ci fa porta è che ciò che va aggiunto ai segni morti per rendere viva una proposizione è qualcosa d’immateriale con proprietà diverse da qualsiasi mero segno.

Ma se dovessimo nominare qualcosa che è la vita del segno, dovremmo dire che è il suo uso.

Se il significato del segno (detto rozzamente, ciò che del segno è importante) è un’immagine costruita nelle nostre menti quando vediamo o sentiamo pronunciare il segno, allora perché non adottare innanzitutto il metodo, descritto sopra, di rimpiazzare questa immagine mentale con il fatto di vedere un qualche oggetto esterno, per esempio un’immagine dipinta o modellata? Ma allora perché il segno scritto a cui si somma quest’immagine dipinta dovrebbe essere vivo, se il segno scritto da solo era morto? – Infatti, non appena pensi di rimpiazzare l’immagine mentale con, poniamo, un’immagine dipinta, e non appena l’immagine perde così il suo carattere occulto, essa cessa completamente di dare l’impressione di infondere in qualche modo la vita nella frase. (In realtà per i tuoi scopi avevi bisogno proprio del carattere occulto del processo mentale.)

L’errore che rischiamo di commettere può essere espresso così: cerchiamo l’uso di un segno, ma lo cerchiamo come se fosse un oggetto che co-esiste con il segno. (Una delle ragioni di quest’errore è, di nuovo, il fatto che cerchiamo «una cosa che corrisponda a un sostantivo».)

Il segno (la frase) ottiene la propria significazione dal sistema di segni, dal linguaggio cui appartiene. Grossolanamente: comprendere una frase significa comprendere un linguaggio. |(Ts-309,8)

Come parte del sistema del linguaggio, si potrebbe dire «la frase ha vita». Si è però tentati d’immaginare ciò che dà vita alla frase come qualcosa che abita una sfera occulta e che accompagna la frase. Ma qualunque cosa la accompagni sarebbe per noi soltanto un altro segno.

A un primo sguardo, pare che a dare al pensiero il suo carattere peculiare sia il fatto che esso sia una sequenza di stati mentali e sembra che ciò che del pensare è bizzarro e difficile da comprendere consista nei processi in atto nel mezzo della mente, processi che sono possibili soltanto in questo mezzo. Qui il paragone che ci si impone è quello tra il mezzo mentale e il protoplasma di una cellula, per esempio di un’ameba. Osserviamo certe azioni di un’ameba, il suo assumere cibo allungando le braccia, il suo dividersi in cellule simili, ognuna delle quali cresce e si comporta come la prima. Diciamo: «Che natura bizzarra deve avere il protoplasma della cellula per comportarsi così», e magari affermiamo che nessun meccanismo fisico potrebbe agire in questa maniera e che il meccanismo dell’ameba dev’essere unico nel suo genere. Analogamente, siamo tentati di dire: «Il meccanismo della mente dev’essere di un tipo molto particolare per essere in grado di fare ciò che fa la mente». Qui però compiamo due errori. Perché ciò che a noi è parso bizzarro del pensiero e del pensare non era il fatto che avesse effetti curiosi che non eravamo in grado di spiegare (causalmente). Il nostro problema, in altre parole, non era scientifico; bensì un pasticcio dava l’impressione di essere un problema.

Ipotizziamo che si tenti di costruire un modello della mente come risultato di indagini psicologiche, un modello che, diremmo, |(Ts-309,9) spieghi l’azione della mente. Questo modello farebbe parte di una teoria psicologica nel modo in cui un modello meccanico dell’etere può rientrare in una teoria dell’elettricità. (Tale modello, peraltro, è sempre parte del simbolismo di una teoria. Il suo vantaggio è forse che lo si coglie a un primo sguardo e lo si tiene a mente senza sforzo. È stato detto che un modello, in un certo senso, riveste la teoria pura; che la nuda teoria sono frasi o equazioni. Ciò va esaminato più attentamente in seguito.)

Possiamo scoprire che, per spiegare le attività mentali osservate, tale modello della mente dovrebbe essere molto complicato e intricato; e per questa ragione potremmo definire la mente un mezzo bizzarro. Quest’aspetto della mente però non ci interessa. I problemi che esso può porre sono psicologici e il metodo per risolverli è quello della scienza naturale.

Dunque, se non è alle connessioni causali che siamo interessati, le attività della mente giacciono aperte davanti ai nostri occhi. E quando ci preoccupiamo della natura del pensare, la perplessità che erroneamente interpretiamo come riguardante la natura del mezzo è una perplessità causata dall’uso mistificante del nostro linguaggio. Questo tipo di errore ricorre continuamente in filosofia, per esempio la natura del tempo ci lascia perplessi; quando il tempo ci pare una cosa bizzarra. Siamo fortemente tentati di credere che qui ci sia qualcosa di nascosto, qualcosa che possiamo vedere da fuori ma dentro cui non riusciamo a guardare. Eppure, non è affatto così. Ciò che vogliamo conoscere non sono nuovi fatti riguardo al tempo. Tutti i fatti che ci interessano giacciono aperti davanti a noi. È invece l’uso del sostantivo «tempo» a trarci in errore. Se investighiamo |(Ts-309,10) la grammatica di questa parola, il fatto che l’uomo ha concepito una divinità del tempo ci pare tanto sbalorditivo quanto l’eventualità che possa concepire una divinità della negazione o della disgiunzione.

È dunque fuorviante parlare del pensare come di un’«attività mentale». Possiamo dire che pensare è essenzialmente l’attività di operare con segni. Quest’attività è compiuta dalla mano, quando pensiamo scrivendo; dalla bocca e dalla laringe, quando pensiamo parlando; mentre se pensiamo immaginando segni o figure non posso fornirvi alcun agente pensante. Se allora in tali casi tu dicessi che la mente pensa, io ti farei presente che stai impiegando una metafora, che qui la mente è un agente in un senso diverso dal senso in cui la mano può essere detta l’agente nella scrittura.

Se di nuovo parliamo della località in cui ha luogo il pensare facciamo bene a dire che tale località è il foglio su cui scriviamo; oppure la bocca che parla. E se parliamo della testa o del cervello in quanto località del pensiero, stiamo usando l’espressione «località del pensare» in un senso diverso. Prendiamo in esame le ragioni per cui la testa è considerata la sede del pensiero. Non è nostra intenzione criticare tale forma d’espressione, oppure mostrare che non è appropriata. Ciò che dobbiamo fare è: comprendere il suo funzionamento, la sua grammatica, per esempio vedere che relazione ha questa grammatica con quella dell’espressione «pensiamo con la bocca», oppure «pensiamo con la penna sul pezzo di carta».

Forse la ragione principale per cui siamo tanto fortemente propensi a parlare della testa come della località dei nostri pensieri è la seguente: – l’esistenza delle parole «pensare» e «pensiero» accanto alle |(Ts-309,11) parole che denotano attività (corporee) quali scrivere, parlare, ecc. ci porta a cercare un’attività, diversa da queste ma a loro analoga, che corrisponde alla parola «pensare». Quando parole nel nostro linguaggio ordinario hanno prima facie grammatiche analoghe, siamo portati a interpretarle in analogia; ossia cerchiamo di mantenere l’analogia fino in fondo. – Diciamo: «Il pensiero non è lo stesso della frase; perché una frase inglese e una frase francese, pur essendo completamente diverse, possono esprimere lo stesso pensiero». Poi, dato che le frasi sono da qualche parte, cerchiamo un luogo per il pensiero. (È come se cercassimo il luogo del re di cui si occupano le regole degli scacchi, invece dei luoghi dei vari pezzi di legno, ecc., i re delle varie scacchiere.) – Diciamo: «Certamente il pensiero è qualcosa; non è vero che non è nulla»; e a questo si può rispondere soltanto che la parola «pensiero» ha il suo uso, che è di tipo completamente diverso rispetto all’uso della parola «frase».

Ciò significa che è insensato parlare della località in cui si svolge il pensiero? Certamente no. Quest’espressione ha senso, se le diamo senso. Se allora diciamo «il pensiero ha luogo nella testa», qual è il senso di quest’espressione compresa sobriamente? Immagino sia che certi processi fisiologici corrispondono ai nostri pensieri in modo tale che, se conosciamo la corrispondenza, osservando tali processi possiamo trovare i pensieri. Ma in che senso si può dire che i processi fisiologici corrispondono ai pensieri e in che senso si può dire che ricaviamo i pensieri dall’osservazione del cervello?

Suppongo che immaginiamo che la corrispondenza sia stata verificata |(Ts-309,12) sperimentalmente. Immaginiamo rozzamente un simile esperimento. Consiste nel guardare il cervello mentre il soggetto pensa. Ora tu potresti pensare che la ragione per cui la mia spiegazione fallirà è che naturalmente lo sperimentatore ricava i pensieri del soggetto solo indirettamente, ossia facendoseli dire, il soggetto esprimendoli in un modo o nell’altro. Ma io rimuoverò tale difficoltà presumendo che il soggetto sia allo stesso tempo lo sperimentatore, che scruta il proprio cervello ad esempio tramite uno specchio. (La rozzezza della descrizione non riduce affatto la forza dell’argomento.)

Poi ti chiedo: il soggetto-sperimentatore osserva una cosa o due cose? (Non dire che sta osservando una cosa sia dall’interno sia dall’esterno; perché ciò non rimuove la difficoltà. Parleremo in seguito d’interno ed esterno.) Il soggetto-sperimentatore sta osservando una correlazione di due fenomeni. Uno di questi, magari, lui lo chiama il pensiero. Potrebbe consistere in una sequenza d’immagini, sensazioni organiche, oppure invece della sequenza delle varie esperienze visive, tattili e muscolari che ha avuto scrivendo o pronunciando una frase. – L’altra esperienza consiste nel vedere il suo cervello all’opera. Entrambi questi fenomeni potrebbero correttamente essere chiamati «espressioni di pensiero»; e la domanda «dov’è il pensiero stesso?», per evitare confusioni, andrebbe rifiutata in quanto insensata. Tuttavia, se usiamo lo stesso l’espressione «il pensiero ha luogo nella nostra testa», le abbiamo dato il significato che ha descrivendo l’esperienza che giustificherebbe l’ipotesi «il pensiero ha luogo nella nostra testa» per mezzo della descrizione di ciò che chiamiamo l’esperienza di osservare |(Ts-309,13) il pensiero all’interno del cervello.

Dimentichiamo facilmente che la parola «località» è utilizzata in molti sensi diversi e che ci sono molti tipi diversi di affermazioni inerenti a una cosa che in un caso particolare, in accordo con l’uso generale, chiameremmo «specificazioni della località della cosa». Quindi si è detto dello spazio visivo che il suo luogo è nella nostra testa; e penso che in noi la tentazione di dirlo sia scaturita, almeno in parte, da un malinteso grammaticale.

Posso dire: «nel mio campo visivo vedo l’immagine dell’albero a destra dell’immagine della torre», oppure «vedo l’immagine dell’albero al centro del campo visivo». E ora siamo propensi a chiedere: «E dove vedi il campo visivo?». Se il «dove» è inteso a chiedere una località nel senso in cui abbiamo specificato la località dell’immagine dell’albero, allora ti farei presente che non hai ancora dato un senso alla domanda; che cioè ti sei mosso in base a un’analogia grammaticale senza averla elaborata nel dettaglio.

Nel dire che l’idea secondo cui il nostro campo visivo è localizzato nel cervello è scaturita da un fraintendimento grammaticale, non intendevo affermare che non si potrebbe dare senso a una tale specificazione di località. Per esempio, si potrebbe facilmente immaginare un’esperienza che descriveremmo con una tale affermazione. Immagina di guardare un gruppo di oggetti in questa stanza; mentre sei intento a osservarli, qualcuno ti inserisce una sonda nel cervello e scopre che, se la punta della sonda arriva in un punto particolare del cervello, una piccola porzione specifica del tuo campo visivo risulta cancellata. Così potremmo coordinare punti del cervello con punti |(Ts-309,14) dell’immagine visiva e ciò potrebbe farci dire che il campo visivo è situato nel tale o nel talaltro luogo del cervello. E se noi allora chiedessimo «dove vedi l’immagine di questo libro?» la risposta potrebbe essere (come sopra) «a destra di quella matita», oppure «nella zona sinistra del mio campo visivo», oppure ancora: «otto centimetri dietro il mio occhio sinistro».

E se invece qualcuno dicesse: «Ti assicuro che sento l’immagine visiva cinque centimetri dietro il ponte del naso»? Noi che cosa dovremmo rispondergli? Bisognerebbe dirgli che non sta dicendo la verità, o che una tale sensazione non può darsi? E se lui poi ci chiedesse: «Conosci tutte le sensazioni che si danno? Come fai a sapere che tale sensazione non si dà?»?

E se il rabdomante ci dice che, quando stringe il bastone, sente che l’acqua è un metro e mezzo sottoterra? Oppure che sente che un misto di rame e oro si trova un metro e mezzo sottoterra? Supponi che ai nostri dubbi lui risponda: «Tu sai stimare una lunghezza a occhio. Perché io non potrei avere un altro modo di stimarla?»

Se capiamo l’idea di una tale stima, faremo chiarezza sulla natura dei nostri dubbi riguardo alle affermazioni del rabdomante, e riguardo a quelle dell’uomo che diceva di sentire l’immagine visiva dietro il ponte del naso.

C’è l’affermazione: «Questa matita è lunga dieci centimetri» e c’è l’affermazione: «Ho l’impressione che questa matita sia lunga dieci centimetri» e dobbiamo fare chiarezza sulla relazione tra la grammatica della prima e la grammatica della seconda. All’affermazione: «Sento nella mano che l’acqua è un metro sottoterra» |(Ts-309,15) bisognerebbe rispondere: «Non so cosa significa». Il rabdomante però direbbe: «Certo che sai cosa significa. Sai cosa significa “un metro sottoterra” e sai cosa significa “sento”», Ma io gli risponderei: «So cosa significa una parola in certi contesti. Quindi comprendo l’espressione “un metro sottoterra”, per esempio, nelle connessioni “la misurazione ha mostrato che l’acqua scorre un metro sottoterra”, “se scaviamo fino a un metro di profondità, troviamo l’acqua”. “a occhio, la profondità dell’acqua è di un metro”. Ma l’impiego dell’espressione “una sensazione nelle mani del fatto che l’acqua si trova un metro sottoterra” non mi è ancora stato spiegato».

Potremmo chiedere al rabdomante: «Come hai imparato il significato della locuzione “un metro?”». Supponiamo che gli abbiano mostrato tali lunghezze, che poi lui le abbia misurate, e simili. Ti hanno anche insegnato a parlare della sensazione che l’acqua si trovi un metro sottoterra, una sensazione, per esempio, nelle mani? Altrimenti, che cosa ti ha fatto connettere la locuzione «un metro» con una sensazione nelle mani? Immaginiamo di aver già stimato delle lunghezze a occhio, ma mai a spanne. Come potremmo stimare una lunghezza in centimetri misurandola a spanne? Cioè, come potremmo interpretare in centimetri l’esperienza di misurare a spanne? La domanda è quale connessione c’è, per esempio, tra una sensazione tattile e l’esperienza di misurare un oggetto con una sbarra da un metro? Tale connessione ci mostrerà che cosa significa «sentire che qualcosa è lungo quindici centimetri». Immaginiamo che il rabdomante dica «non ho mai imparato a correlare la profondità dell’acqua sottoterra con delle sensazioni nelle mani, ma quando avverto una certa sensazione di tensione nelle mani, mi viene in |(Ts-309,16) mente la locuzione “un metro”». Noi risponderemmo: «Questa è un’ottima spiegazione di ciò che intendi per “sentire che la profondità è di un metro” e l’affermazione secondo cui tu lo senti non avrà né più né meno significato di quanto gliene ha dato la tua spiegazione. E se l’esperienza ti mostra che l’effettiva profondità dell’acqua combacia sempre con la locuzione “n metri” che ti sorge nella mente, allora la tua esperienza sarà di grande utilità per determinare la profondità dell’acqua». – Vedi però che il significato delle parole «sento che la profondità dell’acqua è di n metri» andava spiegato; non era noto quando era noto il significato della locuzione «n metri» nel senso ordinario (ossia nei contesti ordinari). – Non diciamo che l’uomo che sostiene di sentire l’immagine visiva cinque centimetri dietro il ponte del naso mente o fa affermazioni prive di senso. Diciamo però che non comprendiamo il significato della sua locuzione. Tale espressione combina parole ben note, ma le combina in un modo che non riusciamo ancora a comprendere. La grammatica di questa frase deve ancora venirci spiegata.

L’importanza di analizzare la risposta del rabdomante sta nel fatto che spesso pensiamo di aver dato un significato a un’affermazione P semplicemente asserendo «sento (o credo) che si dia il caso che P». (Più avanti parleremo del professor Hardy, secondo cui il teorema di Goldbach è una proposizione perché lui può credere che sia vero.) Abbiamo già detto che limitandoci a spiegare il significato della locuzione «un metro» nella maniera usuale, non abbiamo ancora spiegato il senso dell’espressione «sentire che l’acqua è a un metro ecc.». Se però il rabdomante avesse detto di aver imparato a stimare la profondità |(Ts-309,17) dell’acqua, poniamo, mettendosi a scavare alla ricerca d’acqua ogni volta che avvertiva una sensazione particolare e così correlando tali sensazioni con misurazioni della profondità, noi non avremmo avuto simili difficoltà. Ora dobbiamo esaminare la relazione tra il processo di imparare a stimare e l’atto di stimare. L’importanza di questa disamina risiede nel fatto che si applica alla relazione tra l’apprendimento del significato di una parola e l’impiego della parola. O, più in generale, che mostra le differenti relazioni possibili tra una regola data e le sue applicazioni.

Consideriamo ora il processo di stimare una lunghezza a occhio: è estremamente importante che tu ti renda conto che ci sono moltissimi processi diversi che noi chiamiamo «stimare a occhio».

Consideriamo questi casi: –

1. Qualcuno chiede: «Come hai stimato l’altezza di questo edificio?» Rispondo: «Ha quattro piani. Suppongo che ogni piano sia alto circa cinque metri; quindi dev’essere alto più o meno venti metri».

2. In un altro caso: «So grossomodo come appare un metro a quella distanza; quindi sarà lungo all’incirca quattro metri».

3. Oppure ancora: «Posso immaginare che un uomo alto arrivi più o meno fino a lì; quindi, sarà circa un metro e ottanta dal suolo».

4. Oppure: «Non lo so; sembra proprio un metro».

Probabilmente, quest’ultimo caso ci sorprenderà. Se chiedi «cosa è accaduto in questo caso quando costui ha stimato la lunghezza?», la risposta corretta potrebbe essere «ha guardato l’oggetto e ha detto “sembra lungo un metro”». Potrebbe essere accaduto soltanto questo.

Abbiamo detto prima che, se il rabdomante ci avesse detto di aver imparato come misurare la profondità, la sua risposta |(Ts-309,18) non ci avrebbe lasciati perplessi. Parlando per approssimazioni, il fatto d’imparare a stimare può essere visto in due diverse relazioni rispetto all’atto dello stimare: o come causa del fenomeno dello stimare; oppure come qualcosa che ci fornisce una regola (una tabella, un grafico, o qualcosa di simile) che utilizziamo quando stimiamo.

Supponiamo che io insegni a qualcuno l’uso della parola «giallo» indicando ripetutamente una chiazza gialla e pronunciando la parola in questione. In un’altra occasione gli faccio applicare ciò che ha imparato dandogli l’ordine «prendi una palla gialla da questa borsa». Che cosa è successo quando ha obbedito all’ordine? Io dico: «Magari soltanto questo: ha sentito le mie parole e ha preso una palla gialla dalla borsa». Tu però potresti essere portato a pensare che non può affatto essersi trattato solo di questo; e il tipo di cosa che suggeriresti è che nel comprendere l’ordine lui avrebbe immaginato qualcosa di giallo; per poi scegliere una palla in base a tale immagine. Per vedere che ciò non è necessario, ricorda che avrei potuto dargli l’ordine «immagina una chiazza gialla». Saresti ancora incline a presumere che lui prima immagini una superficie gialla, solo comprendendo il mio ordine, e poi immagini una superficie gialla intonata alla precedente? (Ora, non dico che non sia possibile. Soltanto, metterla giù così ti mostra subito che ciò non deve succedere per forza. Questo, peraltro, illustra il metodo della filosofia.)

Se il significato della parola «giallo» ci viene insegnato dandoci una specie di definizione ostensiva (una regola dell’uso della parola), si può considerare tale insegnamento in due modi diversi.

A. L’insegnamento è un’esercitazione. A causa dell’esercitazione, noi |(Ts-309,19) associamo un’immagine gialla, cose gialle, con la parola «giallo». Dunque quando do l’ordine «prendi una palla gialla da questa borsa» la parola «giallo» può aver suscitato un’immagine gialla, oppure una sensazione di riconoscimento quando l’occhio della persona si è posato sulla palla gialla. In questo caso si potrebbe dire che l’esercitazione dell’insegnamento ha sviluppato un meccanismo psichico. Questa, comunque, sarebbe soltanto un’ipotesi o una metafora. Potremmo paragonare l’insegnamento all’installazione di una connessione elettrica tra un interruttore e una lampadina. Il parallelo con un difetto della connessione o con la sua rottura sarebbe ciò che chiamiamo dimenticarsi la spiegazione della parola. (Dovremo parlare più avanti del significato di «dimenticare il significato di una parola».)

Nella misura in cui l’insegnamento produce l’associazione, la sensazione di riconoscimento, ecc., ecc., esso è la causa dei fenomeni del comprendere, dell’obbedire, ecc.; e che il processo dell’insegnamento sia necessario per produrre tali effetti è un’ipotesi. È concepibile, in questo senso, che tutti i processi del comprendere, dell’obbedire, ecc. abbiano avuto luogo senza che alla persona sia mai stato insegnato il linguaggio. (Ciò, in questo momento, pare estremamente paradossale.)

B. L’insegnamento può averci fornito una regola che è essa stessa coinvolta nei processi del comprendere, dell’obbedire, ecc.; dove «coinvolta», però, significa che l’espressione di tale regola forma una parte di questi processi.

Dobbiamo distinguere tra ciò si potrebbe chiamare «processo che si svolge secondo una regola» e «un processo che coinvolge una regola» (nel senso di cui sopra). |(Ts-309,20)

Facciamo un esempio. Qualcuno mi insegna a elevare al quadrato i numeri cardinali; scrive la sequenza

1 2 3 4

e mi chiede di elevarli al quadrato. (In questo caso, nuovamente, rimpiazzerò qualunque processo avente luogo “nella mente” con processi di calcolo sul foglio.) Supponi che, sotto la prima sequenza di numeri, io poi scriva: –

1 4 9 16.

Quanto ho scritto è in accordo con la regola generale dell’elevamento al quadrato; ma ovviamente è in accordo anche con un gran numero di altre regole; e quanto a queste, non è più in accordo con una che con un’altra. Nel senso in cui prima abbiamo parlato di una regola coinvolta in un processo, in questo caso non è stata coinvolta alcuna regola. Supponiamo che per ottenere i miei risultati io abbia calcolato 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 (ovvero, in questo caso, che abbia scritto le operazioni); queste di nuovo sarebbero in accordo con un gran numero di regole. Supponiamo, d’altro canto, che per arrivare ai risultati io abbia scritto quella che si potrebbe chiamare «la regola dell’elevamento al quadrato», per esempio algebricamente. In tal caso questa regola sarebbe coinvolta in un senso in cui non lo è nessun’altra regola.

Diremo che la regola è coinvolta nel comprendere, nell’obbedire, ecc. se (per utilizzare quest’espressione) il simbolo della regola costituisce una parte del calcolo. (Non essendo interessati a dove i processi del pensare, del calcolare hanno luogo, possiamo, per i nostri scopi, immaginare che i calcoli vengano svolti interamente su carta. Non ci preoccupiamo della differenza: interno, esterno.) |(Ts-309,21)

Un esempio caratteristico del caso B sarebbe quello in cui l’insegnamento ci ha fornito una tabella di cui effettivamente facciamo uso nel comprendere, nell’obbedire, ecc. Se ci insegnano a giocare a scacchi, possono insegnarci regole. Se poi giochiamo a scacchi, queste regole non devono necessariamente essere coinvolte nell’atto del giocare. Però possono. Immagina, per esempio, che le regole fossero espresse in forma di tabella; in una colonna sono disegnate le forme dei pezzi, in una colonna parallela troviamo invece i diagrammi che mostrano la «libertà di movimento» (le mosse legittime) dei pezzi. Supponi ora che nel modo in cui si gioca sia coinvolto il fatto di operare sulla tabella la transizione dalla forma alle mosse possibili, per poi compiere una di queste mosse.

L’insegnamento come storia ipotetica delle nostre azioni successive (comprendere, obbedire, stimare una lunghezza, ecc.) scompare dalla nostra considerazione. La regola che ci hanno insegnato e che viene successivamente applicata ci interessa solo nella misura in cui è coinvolta nell’applicazione. Una regola, nella misura in cui ci interessa, non agisce a distanza.

Supponi che io indichi un pezzo di carta e dica a qualcuno: «Questo colore io lo chiamo “rosso”». In seguito, gli do l’ordine: «Dipingimi una chiazza rossa». Poi gli chiedo: «Perché, nell’eseguire l’ordine, l’hai dipinta proprio di questo colore?». Allora la sua risposta potrebbe essere: «Questo colore (indicando il campione che gli ho dato) era chiamato rosso; e la chiazza che ho dipinto ha, come vedi, il colore del campione». Ora mi ha fornito una ragione per aver eseguito l’ordine nel modo in cui l’ha eseguito. Fornire una ragione per qualcosa che si è fatto o detto significa mostrare un percorso che porta a |(Ts-309,22) tale azione. In alcuni casi significa raccontare il percorso che si è fatto in prima persona; in altri casi significa descrivere un percorso che conduce lì e che è in accordo con certe regole accettate. Quindi alla domanda «Perché, nell’eseguire l’ordine, hai usato proprio questo colore?» si potrebbe rispondere descrivendo il percorso effettivamente impiegato dalla persona per arrivare a questa tinta particolare. Si avrebbe una descrizione di questo genere se, sentendo la parola «rosso», lui avesse preso il campione che gli avevo dato, etichettato come «rosso», e poi, nel dipingere la superficie, l’avesse copiato. D’altro canto, avrebbe potuto dipingerlo «automaticamente» o in base a un’immagine mnemonica; ma quando gli fosse stata chiesta la ragione lui avrebbe comunque potuto indicare il campione e mostrare che s’intonava con la superficie appena dipinta. In quest’ultimo caso la ragione fornita sarebbe stata del secondo tipo; cioè, una giustificazione post hoc.

Se si pensa che non potrebbe darsi alcun comprendere o eseguire l’ordine senza un previo insegnamento, si pensa all’insegnamento come a ciò che fornisce una ragione per fare ciò che si è fatto; come a ciò che fornisce la strada su cui si cammina. Si ritiene che se un ordine viene compreso e poi eseguito dev’esserci una ragione per il fatto che viene eseguito nel modo in cui viene eseguito; anzi, una catena di ragioni che risale fino all’infinito. È come se si dicesse: «Ovunque tu sia, devi esserci arrivato da qualche altro luogo, e lì sei giunto da un altro luogo ancora; e così ad infinitum». (Se, d’altro canto, tu avessi detto «ovunque ti trovi, avresti potuto arrivarci da un altro luogo distante dieci metri; e lì da un terzo luogo, a sua volta distante dieci metri, e avanti così ad infinitum», ciò che tu invece avresti sottolineato sarebbe stata l’infinita possibilità di compiere un passo. Quindi |(Ts-309,23) l’idea di un’infinita catena di ragioni sorge da una conclusione simile a questa: – che una linea di una certa lunghezza consiste in un numero infinito di parti perché è divisibile indefinitamente; ossia, perché la possibilità di suddividerla non ha fine).

Se d’altro canto comprendi che la catena di ragioni effettive ha un inizio, non ti disgusterà più l’idea di un caso in cui non c’è alcuna ragione per il modo in cui hai eseguito l’ordine. A questo punto, comunque, subentra un’altra confusione, quella tra ragione e causa. A creare tale confusione è l’uso ambiguo della parola «perché». Quindi quando la catena di ragioni è giunta alla fine e la domanda «perché» continua a essere posta, allora si è portati a fornire una causa invece che una ragione. Se, per esempio, alla domanda, «perché hai usato questo colore quando ti ho detto di dipingere una superficie rossa» tu rispondi, «mi si è mostrato un campione di questo colore e al contempo mi è stata detta la parola “rosso”, e dunque ora, ogni volta che sento la parola “rosso”, mi si presenta alla mente questo colore», allora della tua azione hai fornito una causa invece che una ragione.

La proposizione secondo cui la tua azione ha avuto una causa così e così è un’ipotesi. L’ipotesi è fondata abbiamo avuto una serie di esperienze che, per dirla grossolanamente, concordano nel mostrare che la tua azione è il regolare seguito di certe condizioni che allora chiameremo cause dell’azione. Per conoscere la ragione per cui hai fatto una certa affermazione, hai agito in un particolare modo, ecc., non è necessaria alcuna serie di esperienze concordanti e l’affermazione della tua ragione non è un’ipotesi. La differenza tra le grammatiche di «ragione» e di «causa» è molto simile |(Ts-309,24) a quella tra le grammatiche di «movente» e di «causa». Della causa si può dire che non si può conoscerla ma soltanto fare congetture a riguardo. D’altra parte, si dice spesso: «Certo io lo so perché ho fatto così», riferendosi al movente. Quando dico: «Possiamo solo congetturare la causa ma conosciamo il movente», si vedrà in seguito che questa è un’affermazione grammaticale. Il «possiamo» si riferisce a una possibilità logica.

Il doppio uso della parola «perché», chiedere qual è la causa e chiedere qual è il movente, insieme all’idea che possiamo conoscere, e non solo congetturare, i nostri moventi, fa sorgere la confusione che un movente sia una causa di cui siamo immediatamente consapevoli, una causa «vista dall’interno», o una causa esperita. – Fornire una ragione è come fornire un calcolo per mezzo del quale sei arrivato a un certo risultato.

Torniamo all’affermazione secondo cui pensare essenzialmente consiste nell’operare con segni. Il punto principale è che se diciamo che pensare è un’attività mentale rischiamo di farci fuorviare. La domanda in merito a quale tipo di attività sia il pensare è analoga a questa: «Dove ha luogo il pensare?» Possiamo rispondere: sul foglio, nella nostra testa, nella mente. Nessuna di queste affermazioni di località fornisce la località del pensare. L’uso di tutte queste specificazioni è corretto, ma non dobbiamo farci fuorviare dalla somiglianza delle loro forme linguistiche, che ci condurrebbe altrimenti a una falsa concezione della loro grammatica. Come, per esempio, quando dici: «Certamente, il vero luogo del pensiero è nella nostra testa». Lo stesso vale per l’idea del pensare come attività. È corretto dire che pensare è un’attività della mano che scrive, della nostra laringe, della nostra testa, e |(Ts-309,25) della nostra mente, purché comprendiamo la grammatica di queste affermazioni. Ed è, inoltre, estremamente importante rendersi conto di come, fraintendendo la grammatica delle nostre espressioni, siamo portati a pensare che sia una in particolare di queste affermazioni a fornirci la vera sede dell’attività del pensare.

C’è un’obiezione all’affermazione che il pensare è qualcosa come un’attività della mano. Pensare, si vorrebbe dire, è parte della nostra «esperienza privata». Non è qualcosa di materiale, è un evento nella coscienza privata. Tale obiezione si esprime nella domanda: «Una macchina potrebbe pensare?». Di questo parlerò in seguito e ora ti rinvierò soltanto a una domanda analoga: «Una macchina può avere mal di denti?». A te certamente verrà da rispondere che «una macchina non può avere mal di denti». Adesso mi limiterò ad attirare la tua attenzione sull’uso che hai fatto della parola «può» e a chiederti: «Intendevi dire che tutta la nostra esperienza passata ci ha mostrato che nessuna macchina ha mai avuto mal di denti?». L’impossibilità di cui parli è di carattere logico. La domanda è: qual è la relazione tra pensare (o mal di denti) e il soggetto che pensa, ha mal di denti, ecc.? Per ora, a riguardo, non aggiungerò altro.

Se diciamo che pensare è essenzialmente operare con segni, la prima domanda che potresti porre è: «Cosa sono i segni?». – Invece di dare qualche tipo di risposta generale, ti proporrò di osservare attentamente dei casi particolari che dovremmo chiamare «operare con segni». Prendiamo un semplice esempio in cui si opera con parole. Do a qualcuno l’ordine «prendi sei mele dal fruttivendolo» e gli descrivo una maniera di fare uso |(Ts-309,26) di tale ordine: le parole «sei mele» sono scritte su un foglio, che viene passato al fruttivendolo, che confronta la parola «mela» con delle etichette su vari scaffali. Trova che concorda con una delle etichette, conta da 1 al numero scritto sul foglio e per ogni numero contato prende un frutto dallo scaffale e lo mette in un sacchetto. – Qui hai un uso di parole. In futuro continuerò ad attrarre la tua attenzione su ciò che chiamo giochi linguistici. Questi sono processi d’un uso dei segni ben più semplici di quelli che solitamente hanno luogo nell’uso del nostro complicatissimo linguaggio quotidiano. I giochi linguistici sono le forme di linguaggio con cui un bambino comincia a servirsi delle parole. Lo studio dei giochi linguistici è lo studio delle forme primitive del linguaggio o di linguaggi primitivi. Se vogliamo studiare i problemi della verità e della falsità, dell’accordo e del disaccordo delle proposizioni con la realtà, della natura dell’affermazione, della supposizione, dell’interrogazione, ci rivolgeremo con grande profitto a forme primitive di linguaggio in cui tali forme di pensiero appaiono senza lo sfondo sviante di processi di pensiero molto complicati. Quando guardiamo a queste semplici forme di linguaggio, si dissolve la nebbia mentale che sembra avvolgere il nostro uso ordinario del linguaggio. Scorgiamo attività, reazioni nette e trasparenti. D’altra parte riconosciamo in questi semplici processi forme di linguaggio non separate da una rottura dalle altre nostre forme più complicate. Ci accorgiamo di poter costruire le forme complicate a partire dalle primitive aggiungendo gradualmente nuove forme.

Ciò che ci rende difficile intraprendere una tale linea di ricerca |(Ts-309,27) è la nostra brama di generalità.

Questa brama di generalità è la risultante di varie tendenze connesse con particolari confusioni filosofiche. C’è –

a) La tendenza a cercare qualcosa di comune a tutte le entità che comunemente sussumiamo sotto un termine generale. – Siamo portati a pensare che ci debba essere qualcosa di comune a tutti i giochi, ad esempio, e che questa proprietà comune sia ciò che giustifica il fatto di applicare il termine generale «gioco» ai vari giochi; mentre i giochi formano una famiglia i cui membri presentano somiglianze familiari. Alcuni hanno lo stesso naso, altri le stesse sopracciglia e altri ancora la stessa andatura; e tali somiglianze si accavallano. L’idea che un concetto generale sia una proprietà comune a tutte le sue istanze particolari si ricollega ad altre idee primitive e troppo semplici circa la struttura del linguaggio. È paragonabile all’idea che le proprietà siano ingredienti delle cose che possiedono tali proprietà; per esempio, che la bellezza è un ingrediente di tutte le cose belle come l’alcol lo è della birra e del vino, e che dunque si potrebbe avere la bellezza pura, non adulterata da qualcosa di bello.

b) C’è una tendenza, radicata nelle nostre forme abituali di espressione, a pensare che l’uomo che ha imparato a comprendere un termine generale, per esempio il termine «foglia», è perciò arrivato a possedere una specie di immagine generale della foglia intesa come diversa dalle immagini di foglie particolari. Quando ha imparato il significato della parola «foglia», gli hanno mostrato diverse foglie; e mostrargli le foglie particolari era solo un mezzo per produrre «in lui» un’idea che immaginiamo essere una specie d’immagine generale. Diciamo che lui vede ciò che è comune |(Ts-309,28) a tutte queste foglie; ed è vero se intendiamo che, in risposta a un’eventuale domanda, può dirci certe caratteristiche o proprietà comuni a tali foglie. Ma noi siamo portati a pensare che l’idea generale di una foglia sia qualcosa come un’immagine visiva che però contenga solo ciò che è comune a tutte le foglie. (Fotografie composite di Galton.) Di nuovo, ciò si collega all’idea che il significato di una parola è un’immagine, o una cosa correlata alla parola. (Questo significa più o meno che guardiamo alle parole come se fossero tutte nomi propri e dunque confondiamo il portatore di un nome con il significato di un nome.)

c) Di nuovo la nostra idea di ciò che accade quando afferriamo l’idea generale di «foglia», «pianta» ecc. ecc. è connessa alla confusione tra uno stato mentale, inteso quale stato di un ipotetico meccanismo mentale, e uno stato mentale, inteso quale stato di coscienza (mal di denti, ecc.).

d) La nostra brama di generalità ha un’altra fonte principale: la nostra ossessione per il metodo della scienza. Mi riferisco al metodo di ridurre la spiegazione dei fenomeni naturali al minor numero possibile di leggi naturali primitive e, in matematica, di unificare il trattamento di argomenti diversi utilizzando una generalizzazione. I filosofi hanno costantemente sotto gli occhi il metodo della scienza e provano la tentazione irresistibile di porre domande e rispondervi nella maniera in cui lo fa la scienza. Questa tendenza è la vera fonte della metafisica e conduce il filosofo nell’oscurità più completa. Voglio dire qui che il nostro lavoro non può mai consistere nel ridurre nulla ad alcunché, o nello spiegare niente. La filosofia è davvero «puramente descrittiva». (Pensa a domande quali «Ci sono dati dei sensi?». |(Ts-309,29) E chiedi: che metodo c’è per determinarlo? L’introspezione?)

Invece di «brama di generalità» avrei potuto dire «l’atteggiamento sprezzante nei confronti del caso particolare». Se per esempio qualcuno, cercando di spiegare il concetto di numero, ci dice che la tale definizione non va bene o è zoppicante perché vale soltanto, poniamo, per i cardinali finiti, io risponderei che il semplice fatto che egli abbia potuto fornire una tale definizione limitata rende la definizione in questione estremamente importante per noi. (L’eleganza non è il nostro obiettivo.) Perché infatti dovrebbe interessarci maggiormente ciò che i numeri finiti e transfiniti hanno in comune rispetto a ciò invece che li distingue? Anzi, non avrei dovuto dire «perché dovrebbe interessarci maggiormente?» – non è così; e ciò caratterizza il nostro modo di pensare.

L’atteggiamento nei confronti di ciò che è più generale e l’atteggiamento nei confronti di ciò che è più speciale, in logica, sono connessi all’uso della parola «tipo», che può generare confusione. Parliamo di tipi di numeri, tipi di proposizioni, tipi di dimostrazioni; e anche di tipi mele, tipi di carta, ecc. In un senso, ciò che definisce il tipo sono delle proprietà, come la dolcezza, la durezza, ecc. In un altro senso, i diversi tipi sono diverse strutture grammaticali. Un trattato di pomologia può venire detto incompleto se esiste un qualche tipo di mela che non vi figura. Ecco uno standard di completezza in ambito naturalistico. Supponiamo d’altro canto che ci sia un gioco simile agli scacchi ma più semplice, in cui non vengono usati i pedoni. Dovremmo considerare un tale gioco incompleto? Oppure dovremmo considerarlo un gioco «più completo degli scacchi», che in qualche modo contiene gli scacchi ma vi ha aggiunto nuovi elementi? Il disprezzo per ciò che pare essere il caso meno generale, in logica, sorge dall’idea che sia incompleto. |(Ts-309,30) In effetti genera confusione il fatto di parlare dell’aritmetica cardinale come di qualcosa di semplice in contrapposizione a qualcosa di più generale. L’aritmetica cardinale non reca alcun marchio d’incompletezza; e nemmeno un’aritmetica che sia cardinale e finita. (Tra forme logiche non ci sono distinzioni sottili come tra i sapori di diversi tipi di mele.)

Se studiamo la grammatica, per esempio, delle parole «desiderare», «pensare», «comprendere», «intendere», una volta descritti vari casi di desiderare, pensare, ecc. non saremo insoddisfatti. Se qualcuno dicesse «di sicuro questo non esaurisce ciò che chiama “desiderare”», noi dovremmo rispondergli «certamente no, ma se vuoi puoi sviluppare altri casi più complicati». Dopo tutto, non c’è una classe definita di elementi che caratterizzano tutte le istanze del desiderare (almeno non per come si impiega comunemente tale parola). Se però vuoi fornire una definizione del desiderare, ossia tracciare un confine netto, allora sei libero di tracciarlo come ti aggrada; ma tale confine non coinciderà mai interamente con l’uso effettivo, perché quest’uso non ha un confine netto.

L’idea che per chiarire il significato di un termine generale si debba trovare l’elemento comune a tutte le sue applicazioni ha incatenato l’indagine filosofica; oltre a non aver prodotto alcun risultato, ha portato il filosofo ad accantonare in quanto irrilevanti tutti i casi concreti, che invece erano la sola cosa in grado di aiutarlo a comprendere l’uso del termine generale. Quando Socrate chiede «che cos’è la conoscenza?», non considera nemmeno una risposta preliminare il fatto di elencare i casi di conoscenza. Se io volessi scoprire che genere di cosa è l’aritmetica, sarei già ben soddisfatto di aver investigato il caso di un’aritmetica |(Ts-309,31) finita cardinale. Perché

a) questo mi porterebbe a tutti i casi più complicati;

b) un’aritmetica cardinale finita non è incompleta, non ha buchi che vengono poi riempiti dal resto dell’aritmetica.

Cosa succede se dalle 4 alle 4:30 A si aspetta che B venga nella sua stanza? In un senso in cui è usata l’espressione «aspettarsi qualcosa dalle 4 alle 4:30», certamente essa non si riferisce a un processo o stato mentale che prosegue per tutto il lasso di tempo in questione, bensì consiste in un gran numero di attività e di stati della mente diversi. Se per esempio io mi aspetto che B arrivi per il tè, ciò che accade può essere questo: alle quattro in punto guardo l’agenda e vedo il nome «B» alla data di oggi; preparo il tè per due persone; per un attimo penso «B fuma?» e tiro fuori delle sigarette; verso le 4.30 comincio a essere impaziente; immagino l’aspetto che avrà B nell’entrare nella mia stanza. Tutto ciò si chiama «aspettarsi B dalle 4 alle 4:30». E ci sono infinite variazioni di questo processo, tutte descritte dalla stessa espressione. Se si chiede che cos’hanno in comune i vari processi di aspettarsi che qualcuno venga per il tè, la risposta è che non c’è un singolo elemento comune a tutti questi processi, ma ci sono molti elementi che si accavallano. Tali istanze dell’aspettativa formano una famiglia; presentano somiglianze familiari che non sono chiaramente definite.

C’è un uso totalmente diverso della parola «aspettativa» quando la utilizziamo per intendere una sensazione particolare. Tale impiego di parole come «desiderio», «aspettativa», ecc. ci si suggerisce prontamente da solo. C’è una connessione ovvia tra quest’uso e quello descritto sopra. Non c’è dubbio che in molti casi, se ci aspettiamo l’arrivo di qualcuno, alcune o tutte le attività descritte sono accompagnate da una sensazione particolare, una tensione; ed è naturale |(Ts-309,32) utilizzare la parola «aspettativa» per intendere tale esperienza di tensione.

Sorge allora una domanda: questa sensazione va chiamata «la sensazione dell’aspettativa» oppure «la sensazione dell’aspettativa che B arrivi»? Nel primo caso affermare che sei in uno stato di aspettativa effettivamente non descrive appieno la situazione dell’aspettarsi che la tal cosa accada. Il secondo caso viene spesso frettolosamente addotto come spiegazione dell’impiego della locuzione «aspettarsi che la tal cosa succeda», e potresti persino pensare che una spiegazione simile ti metta al sicuro, poiché ogni ulteriore domanda si sistemerà dicendo che la sensazione dell’aspettativa è indefinibile.

In realtà non ci sono obiezioni contro il fatto di chiamare una sensazione particolare «l’aspettativa dell’arrivo di B». Potrebbero addirittura esserci buone ragioni pratiche per impiegare tale espressione. Fa’ attenzione, però: – se abbiamo spiegato il significato della locuzione «aspettarsi l’arrivo di B» in questo modo, non risulterà perciò spiegata nessun’altra locuzione che venga derivata dalla prima sostituendo a «B» un nome diverso. Si potrebbe dire che la locuzione «aspettarsi l’arrivo di B» non è il valore di una funzione «aspettarsi l’arrivo di x». Per comprenderlo, confronta il nostro caso con quello del funzionale «mangio x». Capiamo la proposizione «mangio una sedia» anche se non ci è stato mai insegnato nello specifico il significato dell’espressione «mangiare una sedia».

Il ruolo giocato nel presente caso dal nome «B» nell’espressione «mi aspetto B» può essere paragonato a quello giocato dal nome «Bright» nell’espressione «malattia di Bright». Confronta la grammatica di questa parola, quando denota un tipo particolare di malattia, con quella dell’espressione «malattia di Bright», quando |(Ts-309,33) significa la malattia da cui Bright è affetto. Caratterizzerò la differenza dicendo che la parola «Bright» nel primo caso è un indice nel nome complesso «malattia di Bright»; nel secondo caso la considererò un argomento della funzione «malattia di x». Si potrebbe dire che un indice allude a qualcosa e che tale allusione può essere giustificata in vari modi. Quindi chiamare una sensazione «l’aspettativa che B arrivi» consiste nel darle un nome complesso e «B» potrebbe alludere all’uomo la cui venuta è stata abitualmente preceduta da tale sensazione.

Di nuovo, possiamo usare l’espressione «aspettativa che B arrivi» non come un nome ma come una caratteristica di certe sensazioni. Potremmo, per esempio, spiegare che una certa tensione è considerata un’aspettativa dell’arrivo di B se viene allentata dall’arrivo di B. Se è così che impieghiamo questa locuzione, allora è vero che non sappiamo ciò che ci aspettiamo fino a quando la nostra aspettativa è stata soddisfatta (cfr. Russell). Nessuno però può credere che questo sia l’unico modo o anche solo il più comune di utilizzare la parola «aspettarsi». Se chiedo a qualcuno «chi ti aspetti?» e dopo aver ricevuto la risposta gli chiedo «sei sicuro che non ti aspetti invece qualcun altro?», nella maggior parte casi quest’ultimo interrogativo sarebbe considerato assurdo e la risposta sarebbe qualcosa sulla falsariga di «certo, non posso non sapere chi mi aspetto».

Si può caratterizzare il significato che Russell dà alla parola «desiderare» dicendo che per lui significa una specie di fame. – Che una particolare sensazione di fame sarà alleviata dal mangiare una certa cosa è un’ipotesi. Nel modo in cui Russell utilizza la parola «desiderare» non ha senso dire «desideravo una mela ma una pera mi ha soddisfatto». Talvolta però ci esprimiamo così, |(Ts-309,34) utilizzando la parola «desiderare» in maniera diversa da Russell. In questo senso possiamo dire che la tensione del desiderare è stata alleviata senza il soddisfacimento del desiderio; e anche che il desiderio è stato soddisfatto senza che si sia alleviata la tensione. Cioè è possibile, in questo senso, che io divenga soddisfatto senza che il mio desiderio sia stato soddisfatto.

Si potrebbe essere tentati di dire che la differenza di cui stiamo parlando si riduce semplicemente al fatto che in certi casi sappiamo ciò che desideriamo e in altri no. Indubbiamente ci sono casi in cui diciamo «ho voglia, ma non so di cosa ho voglia» oppure «ho paura, ma non so di cos’ho paura», oppure ancora: «ho paura, ma non ho paura di nulla in particolare». |(Ts-309,35)

Possiamo descrivere questi casi dicendo che abbiamo certe sensazioni che non si riferiscono a oggetti. La locuzione «non si riferiscono a oggetti» introduce una distinzione grammaticale. Se nel caratterizzare tali sensazioni usiamo locuzioni verbali come «avere paura», «avere voglia», ecc., queste saranno intransitive; «ho paura» sarà analogo a «piango». Possiamo piangere per qualcosa, ma ciò per cui piangiamo non è un elemento costitutivo del processo di piangere; ovverosia, potremmo descrivere tutto ciò che accade mentre piangiamo senza fare menzione di ciò per cui piangiamo.

Supponiamo ora che io suggerisca di utilizzare l’espressione «provo paura» e altre simili soltanto in maniera transitiva. Ovunque prima dicevamo (intransitivamente) «ho una sensazione di paura», adesso diremo «ho paura di qualcosa, ma non so di cosa». Esistono obiezioni a questa fraseologia?

Potremmo dire: «No, fatto salvo che in tal caso usiamo la parola “sapere” in maniera bizzarra». Considera il caso seguente: – abbiamo una sensazione generale, priva di direzioni, di paura. Successivamente ci capita un’esperienza che ci fa dire: «Ora so di cos’avevo paura. Avevo paura che accadesse questa e questa cosa». È corretto descrivere la mia prima sensazione con un verbo intransitivo, oppure dovrei dire che la mia paura aveva un oggetto, anche se io ignoravo che l’avesse? |(Ts-309,36) Possono essere impiegate entrambe queste forme di descrizione. Per capirlo, esamina gli esempi seguenti: – potrebbe risultare pratico chiamare un certo stato di decadimento dentale, non accompagnato da ciò che chiamiamo comunemente mal di denti, «mal di denti inconscio» e utilizzare in tal caso l’espressione che abbiamo mal di denti, ma non lo sappiamo. È proprio in questo senso che la psicanalisi parla di pensieri inconsci, atti di volizione inconsci, ecc. È dunque sbagliato in questo senso dire che ho mal di denti ma non lo so? Non è affatto sbagliato, perché si tratta soltanto di una nuova terminologia, che può essere ritradotta in qualsiasi momento nel linguaggio ordinario. D’altra parte, è evidente che qui si fa un uso nuovo della parola «sapere». Se vuoi esaminare come viene usata tale espressione, ti sarà utile chiederti: «Che aspetto ha in questo caso il processo di venire a sapere?», «Che cos’è che chiamiamo “venire a sapere” o “scoprire”?».

Non è sbagliato, secondo la nostra nuova convenzione, dire «ho un mal di denti inconscio». Che cosa si può chiedere di più alla nostra notazione, che così distingue tra un dente malandato che ti dà il mal di denti e uno che non te lo dà? Ma la nuova espressione ci fuorvia richiamando immagini e analogie che ci rendono difficile andare fino in fondo con la nostra convenzione. Ed è difficilissimo ignorare |(Ts-309,37) tali immagini, a meno di non esercitare una vigilanza costante; particolarmente difficile quando, filosofando, contempliamo ciò che diciamo sulle cose. Dunque, davanti all’espressione «mal di denti inconscio», puoi essere condotto a pensare erroneamente che sia stata fatta una scoperta magnifica, una scoperta che in un certo senso sconvolge completamente la nostra comprensione; oppure puoi giungere a una perplessità estrema nei confronti di tale espressione (la perplessità filosofica) e magari porre domande quali: «Come è possibile un mal di denti inconscio?». Potresti allora essere portato a rifiutare la possibilità del mal di denti inconscio; ma lo scienziato ti dirà che si tratta di un fatto dimostrato e te lo dirà come un uomo intento a distruggere il pregiudizio comune. Ti dirà: «È davvero semplicissimo; ci sono altre cose di cui non sei a conoscenza, e può esistere anche un mal di denti di cui non sei a conoscenza. È soltanto una nuova scoperta». Tu resterai insoddisfatto, ma non saprai cosa rispondere. Questa situazione, tra scienziati e filosofi, si verifica costantemente.

In un caso simile potremmo chiarire la faccenda dicendo: «Vediamo come la parola “inconscio”, “sapere”, ecc. ecc., è usata in questo caso e come è usata in altri casi». Quanto in là si spinge l’analogia tra questi due casi? Cercheremo anche di costruire nuove notazioni, in modo da rompere l’incantesimo di quelle a cui siamo abituati.

Abbiamo detto che chiederci che cosa, nel caso particolare che stiamo esaminando, dovremmo chiamare «venire a sapere» era un modo di esaminare la grammatica (l’uso) della parola «sapere». Si ha |(Ts-309,38) la tentazione di pensare che questa domanda sia soltanto vagamente pertinente, sempre che lo sia, rispetto alla domanda «che cosa significa la parola “sapere”?». Quando chiediamo «che aspetto ha in questo caso il “venire a sapere?”» sembra che ci siamo fatti sviare. Ma tale domanda è davvero una domanda riguardante la grammatica della parola «sapere», e ciò diventa più chiaro se la mettiamo nella forma: «Che cosa chiamiamo “venire a sapere?”». È parte della grammatica della parola «sedia» che questo sia ciò che chiamiamo «stare seduti su una sedia» ed è parte della grammatica della parola «significato» che questo sia ciò che chiamiamo «spiegazione di un significato»; analogamente, spiegare il mio criterio per il mal di denti a un’altra persona è fornire una spiegazione grammaticale sulla locuzione «mal di denti» e, in questo senso, «una spiegazione in merito al significato della locuzione “mal di denti”».

Quando abbiamo imparato il significato dell’espressione «il tal dei tali ha mal di denti», ci sono stati indicati certi tipi di comportamento di coloro che si diceva avessero mal di denti. Come esempio di tali tipi di comportamento, prendiamo l’atto di tenersi la guancia. Supponi che, osservando, io abbia scoperto che in certi casi, ogni volta che questi primi criteri mi dicevano che qualcuno aveva mal di denti, sulla sua guancia compariva una macchia rossa. Supponi che io dica ora a qualcuno: «Vedo che A ha mal di denti, ha una macchia rossa sulla guancia». Quello mi potrebbe chiedere: «Come fai a sapere che A ha mal di denti quando vedi una macchia rossa?». Io dovrei fargli presente che certi fenomeni hanno sempre coinciso con la comparsa della macchia rossa.

A questo punto, allora, si potrebbe chiedere: «Come fai a sapere che ha |(Ts-309,39) mal di denti quando si tiene la guancia?». Qui la risposta potrebbe essere: «Dico che lui ha mal di denti quando si tiene la guancia perché io mi tengo la guancia quando ho mal di denti». E se però proseguissimo domandando: – «E come mai supponi che il mal di denti corrisponde al fatto che lui si tiene la guancia solo perché il tuo mal di denti corrisponde al fatto che tu ti tenga la guancia?». Non sapresti come rispondere a una simile domanda e si scopriresti che abbiamo toccato il fondo, ossia siamo scesi fino alle convenzioni. (Se per rispondere all’ultima domanda suggerisci che ogni volta che hai visto delle persone tenersi la guancia e hai chiesto loro «che cosa c’è?» loro ti hanno risposto «ho mal di denti», – ricorda che quest’esperienza coordina soltanto il gesto di tenerti la guancia con il fatto di dire certe parole.)

Introduciamo due termini antitetici per evitare certe confusioni elementari. Alla domanda «come sai che le cose stanno così e così?» rispondiamo talvolta fornendo «criteri» e talvolta fornendo «sintomi». Se la scienza medica chiama angina un’infiammazione causata da un particolare germe e in un determinato caso noi chiediamo «perché dici che quest’uomo ha l’angina?», allora la risposta «ho trovato il tale germe nel suo sangue» ci fornisce il criterio dell’angina, o ciò che potremmo chiamare il suo criterio di definizione. Se però la risposta fosse «ha la gola infiammata», ciò potrebbe fornirci un sintomo dell’angina. Chiamo «sintomo» un fenomeno di cui l’esperienza ci ha insegnato la coincidenza, in un modo o nell’altro, con il fenomeno che è il nostro criterio di definizione. Allora dire «un uomo ha l’angina» se gli si trova il tale germe è una tautologia |(Ts-309,40) o un modo approssimativo di dare una definizione di «angina». Ma dire «un uomo ha l’angina ogni volta che ha la gola infiammata» è fare un’ipotesi.

Nella pratica, se ti chiedessero quale fenomeno è il criterio di definizione e quale è un sintomo, nella maggior parte dei casi tu non saresti in grado di rispondere a meno di non compiere una decisione arbitraria ad hoc. Può essere pratico definire una parola prendendo un fenomeno come criterio di definizione, ma sarebbe facile persuaderci a definire una parola per mezzo di ciò che, secondo il nostro primo impiego, era un sintomo. I medici usano i nomi delle malattie senza mai decidere quali fenomeni vanno presi come criteri e quali come sintomi; e questa non è per forza una deplorevole carenza di chiarezza. Ricorda infatti che in generale non utilizziamo il linguaggio seguendo regole stringenti – né il linguaggio ci è stato insegnato per mezzo di regole stringenti. Noi, d’altro canto, nelle nostre discussioni, confrontiamo costantemente il linguaggio con un calcolo che procede secondo regole esatte.

È questa una prospettiva molto unidirezionale sul linguaggio. Nella pratica è rarissimo che ci serviamo del linguaggio come di un tale calcolo. Non solo non pensiamo alle regole d’uso – alle definizioni, ecc. – mentre usiamo il linguaggio; quando ci si chiede di fornire tali regole, nella maggior parte dei casi non siamo in grado di farlo. Siamo incapaci di circoscrivere chiaramente i concetti che impieghiamo; non perché non conosciamo le loro vere definizioni, ma perché essi non hanno una vera «definizione». Supporre che debba esserci sarebbe come suppore che ogni volta che i bambini giocano con un pallone giochino |(Ts-309,41) un gioco dotato di regole stringenti.

Quando parliamo del linguaggio come di un simbolismo utilizzato in un calcolo esatto, ciò che abbiamo in mente può essere rinvenuto nella scienza e nella matematica. Il nostro uso ordinario del linguaggio si conforma a tale standard di esattezza solo in casi rari. Perché allora filosofando confrontiamo costantemente il nostro uso delle parole con un uso che segue regole esatte? La risposta è che gli enigmi che cerchiamo di rimuovere sorgono sempre proprio da questa attitudine verso il linguaggio.

Considera per esempio la domanda «che cos’è il tempo?» come l’hanno posta Sant’Agostino e altri. A un primo sguardo ciò che la domanda esige è una definizione, ma poi subito spunta l’interrogativo: «Che cosa guadagneremmo da una definizione, se essa può solo condurci ad altri termini non definiti?». E perché dovrebbe sconcertarci soltanto l’assenza di una definizione del tempo e non l’assenza di definizione di «sedia»? Perché non dovremmo essere sconcertati in tutti i casi in cui non abbiamo una definizione? Spesso una definizione chiarisce la grammatica di una parola. E in effetti è la grammatica della parola «tempo» a sconcertarci. Per esprimere tale sconcerto poniamo una domanda leggermente fuorviante: «Che cos’è…?». Questa domanda è una manifestazione di confusione, di malessere mentale; è paragonabile alla domanda «perché?» come la fanno spesso i bambini. Anche questa è un’espressione di malessere mentale e non chiede necessariamente una causa o una ragione. (Hertz, Principi della meccanica.) La perplessità per la grammatica della parola |(Ts-309,42) «tempo» sorge da quelle che potremmo chiamare contraddizioni apparenti di tale grammatica.

Era una tale «contraddizione» a sconcertare Sant’Agostino quando egli argomentava: come è possibile che si misuri il tempo? Il passato infatti, essendo passato, non può essere misurato; il futuro non può essere misurato perché deve ancora venire. E il presente non può essere misurato perché non ha estensione.

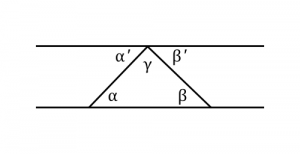

La contraddizione che sembra sorgere qui potrebbe essere chiamata un conflitto tra due diversi utilizzi di una parola, in questo caso la parola «misurazione». Agostino, diremmo, pensa al processo di misurare una lunghezza: per esempio, la distanza tra due tacche su una fascia semovente che ci soprassa e di cui davanti a noi possiamo scorgere solo una piccola parte (il presente). Risolvere questo enigma consisterà nel confrontare ciò che chiamiamo «misurazione» (la grammatica della parola «misurazione»), quando viene applicata alla distanza segnata su una fascia semovente, con la grammatica di tale parola, quando viene applicata al tempo. Il problema può sembrare semplice, ma la sua estrema difficoltà è dovuta al fascino che esercita su di noi l’analogia tra due strutture simili nel nostro linguaggio. (Qui è utile ricordare che talvolta a un bambino risulta quasi impossibile comprendere che una parola può avere due significati.)

Ora è chiaro che questo problema inerente al concetto di tempo richiede una risposta in forma di regole stringenti. L’enigma riguarda le regole. – Ecco un altro esempio: la domanda socratica: «Che cos’è la conoscenza?». Qui il caso è ancora più chiaro, poiché la discussione comincia con il discepolo che fornisce un esemplare di |(Ts-309,43) definizione esatta; e poi, analogamente, viene chiesta una definizione della parola «conoscenza». Da come è posta la questione, sembra che ci sia qualcosa di sbagliato nell’uso ordinario della parola «conoscenza». Parrebbe che non sappiamo cosa significhi e che dunque, forse, non abbiamo il diritto di impiegarla. Dovremmo rispondere: «Non c’è un singolo uso esatto della parola “conoscenza”; possiamo però escogitare diversi di questi utilizzi, che più o meno concorderanno con i modi in cui la parola viene effettivamente usata».

Colui che è filosoficamente perplesso scorge una legge nel modo in cui è usata una parola e, nel tentativo di applicare tale legge in modo del tutto coerente, si scontra con dei casi nei quali ciò conduce a risultati paradossali. Molto spesso, la discussione di un tale enigma si svolge in questo modo: prima si pone la domanda: «Che cos’è il tempo?». La domanda fa sembrare che ciò che vogliamo sia una definizione. Erroneamente pensiamo che una definizione sia ciò che rimuoverà l’inciampo; come in certi casi d’indigestione avvertiamo una specie di fame che non si può placare mangiando. Alla domanda si risponde poi con una definizione sbagliata; per esempio: «Il tempo è il moto dei corpi celesti». Il passo successivo è accorgersi che tale definizione è insoddisfacente. Ciò però significa soltanto che non impieghiamo la parola «tempo» come sinonimo di «moto dei corpi celesti». Comunque, dicendo che la prima definizione è sbagliata, siamo tentati di pensare di doverla rimpiazzare con un’altra definizione, quella corretta.

Confronta con questo caso il caso della definizione del numero. Qui la spiegazione che un numero è la stessa cosa di un numerale soddisfa quella brama di una definizione. Ed è molto |(Ts-309,44) difficile non chiedere: «Be’, se non è il numerale, che cos’è?».

La filosofia, per come usiamo noi questa parola, è una lotta contro il fascino che le forme di espressione esercitano su di noi.

Ricorda che le parole hanno i significati che abbiamo dato loro; e noi diamo loro significati per mezzo di spiegazioni. Posso aver fornito una definizione di una parola e poi aver usato tale parola di conseguenza, oppure chi mi ha insegnato l’uso della parola può avermi fornito la spiegazione. Oppure, con spiegazione di una parola potremmo intendere la spiegazione che, se ci venisse chiesto, saremmo pronti a dare. Se, cioè, siamo pronti a dare una spiegazione; nella maggior parte dei casi, non lo siamo. Molte parole quindi in questo senso non hanno un significato stringente. Questo però non è un difetto. Pensare che lo sia sarebbe come dire che la luce del mio abat-jour non è vera luce perché non ha un confine netto.

I filosofi molto spesso parlano di investigare, analizzare i significati delle parole. Non dimentichiamo però che una parola non ha un significato attribuitole, per così dire, da un potere indipendente da noi, così che possa esserci una specie di indagine scientifica di ciò che la parola davvero significa. Una parola ha il significato che qualcuno le ha dato.

Ci sono parole con vari significati chiaramente definiti. È facile tabulare tali significati. E ci sono parole di cui si potrebbe dire: sono utilizzate in mille modi diversi che gradualmente si fondono l’uno nell’altro. Non c’è da meravigliarsi se per il loro impiego non riusciamo a tabulare regole stringenti. |(Ts-309,45)

È sbagliato dire che in filosofia consideriamo un linguaggio ideale come opposto a quello ordinario. Ciò fa sembrare che pensiamo di poter migliorare il linguaggio ordinario. Ma il linguaggio ordinario va bene. Ogni volta che inventiamo «linguaggi ideali» non lo facciamo per sostituirli al linguaggio ordinario; ma soltanto per rimuovere certi intralci, causati nella mente di qualcuno dal pensiero di essere riuscito ad afferrare l’uso esatto di una parola comune. Ed è per questo anche che il nostro metodo non consiste solo nell’elencare gli utilizzi effettivi delle parole, bensì nell’inventarne apposta di nuovi, alcuni dei quali proprio in virtù della loro apparenza assurda.

Quando diciamo che con il nostro metodo cerchiamo di contrastare l’effetto fuorviante di certe analogie, è importante che tu capisca che l’idea secondo cui un’analogia è fuorviante non è definita in maniera stringente. Non si può tirare alcun confine netto attorno ai casi in cui diremmo che un uomo è stato fuorviato da un’analogia. L’uso di espressioni costruite su schemi analogici sottolinea analogie tra casi spesso ben distanti l’uno dall’altro. Proprio per questo, tali espressioni possono essere di grande utilità. Nella maggior parte dei casi, è impossibile mostrare il punto preciso in cui un’analogia comincia a fuorviarci. Ogni notazione particolare sottolinea un qualche punto di vista particolare. Se, per esempio, chiamiamo le nostre ricerche «filosofia», tale titolo da un lato sembra consono, ma dall’altro ha anche di certo fuorviato qualcuno. (Si potrebbe dire che l’argomento di cui ci occupiamo è uno degli eredi di ciò che un tempo chiamavamo «filosofia».) I casi in cui desideriamo particolarmente affermare che qualcuno |(Ts-309,46) è fuorviato da una forma d’espressione sono quelli in cui diremmo: «Non parlerebbe in questo modo se fosse consapevole di questa differenza nella grammatica di queste e queste parole, o se fosse consapevole di quest’altra possibilità di espressione» e avanti così. Dunque potremmo dire che ovviamente alcuni matematici che filosofeggiano non sono consapevoli della differenza tra i molti diversi impieghi della parola «prova»; e che, quando parlano di tipi di numeri, tipi di prove, come se la parola «tipo» qui significasse la stessa cosa che nel contesto «tipi di mele», essi non hanno chiara la differenza tra i molti utilizzi diversi della parola «tipo». Oppure potremmo dire che non sono consapevoli dei diversi significati della parola «scoperta», quando in un caso ci si riferisce alla scoperta della costruzione del pentagono e nell’altro caso alla scoperta del Polo Sud.

Nel distinguere un uso transitivo e un uso intransitivo di locuzioni quali «desiderare», «temere», «aspettarsi», ecc., abbiamo detto che qualcuno potrebbe provare a appianare le nostre difficoltà affermando: «La differenza tra i due casi è semplicemente che in uno sappiamo che cosa desideriamo e nell’altro no». Chi dice così, naturalmente, non vede che, quando esaminiamo attentamente l’uso della parola «sapere» nei due casi, la differenza che cercava di risolvere con la propria spiegazione ricompare. L’espressione «la differenza è semplicemente…» ci dà l’impressione di aver analizzato il caso e trovato un’analisi semplice; come quando mettiamo in rilievo il fatto che due sostanze dai nomi molto diversi hanno composizione quasi identica. |(Ts-309,47)

In questo caso abbiamo detto che potremmo usare entrambe le espressioni «sentiamo di desiderare» (dove «desiderare» è usato intransitivamente) e «sentiamo di desiderare e non sappiamo cosa desideriamo». Dire che possiamo usare correttamente due forme d’espressione che sembrano contraddirsi può sembrare strano; ma tali casi sono molto frequenti.