Tractatus Logico-Philosophicus (português)

Ludwig Wittgenstein

Tractatus Logico-Philosophicus (português)

Traduzido por José Arthur Giannotti

Esta edição digital é baseada na ediçao brasileira: L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, traduzido por José Arthur Giannotti, Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1968. A tradução é baseada no texto alemão da edição inglesa bilíngue: L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge & Kegan Paul, 1961. O Projeto Ludwig Wittgenstein é grato a Davi Bulgarelli por sua ajuda na revisão da edição digital. O texto da língua original está em domínio público no seu país de origem e em outros países e áreas onde o período de proteção dos direitos autorais é igual à vida do autor mais 70 anos ou menos. Com a gentil permissão do Prof. Marco Garaude Giannotti, esta tradução é republicada no website do Projeto Ludwig Wittgenstein sob os termos da licença Creative Commons Atribuição.

Introdução

A leitura do Tractatus, apesar das enormes dificuldades que oferece, fecha-se sôbre si mesma; se o que pode ser expresso o pode ser com clareza, como nos adverte seu autor, qualquer explicação exterior ao texto penetra nos domínios do que enfim deve ser calado. Sabemos que o livro não é um manual; dirige-se, sem intermediários, a um público familiarizado com os principais problemas da lógica moderna. Sendo sua publicação recente (1921), não sentimos diante dêle aquela distância peculiar aos textos clássicos que demanda uma aproximação árdua e progressiva. Nessas condições, como juntar-lhe uma introdução feita nos moldes tradicionais, revelando as articulações mestras de seu pensamento? Tôda análise seria redundante, correndo o risco de encaminhar o leitor numa direção que, mesmo correta, não seria a única.

É sintomático o que aconteceu com a apresentação feita por Russell. Êste anuíra em escrever a introdução que a Editôra Reclam exigia para a publicação do livro. Quando, porém, Wittgenstein recebe os originais, não pode esconder sua decepção. Numa carta de 4 de abril de 1920, escreve: “Muito obrigado por seu manuscrito. Não estou muitas e muitas vêzes de acôrdo com êle, tanto nos trechos em que você me critica como naqueles em que pretende meramente tornar claras minhas opiniões. Mas não faz mal. O futuro nos julgará. Ou não — e se êle se calar, já será um julgamento”. Na carta posterior (6 de maio) Wittgenstein, entretanto, vai mais longe: “Você ficará zangado comigo quando lhe contar o seguinte: sua introdução não será impressa e provàvelmente por isso mesmo meu livro também não. Quando me defrontei com a tradução alemã de sua introdução, não pude decidir-me a publicá-la com meu trabalho. A finura de seu estilo inglês perdera-se — evidentemente — na tradução, restando apenas superficialidade e malentendido. Enviei então o trabalho e sua introdução para a Reclam, escrevendo-lhes que não queria a introdução impressa, já que apenas servia de orientação a respeito de meu trabalho. É, pois, altamente provável que por isso a Reclam não o aceite (embora até agora não tenha recebido resposta alguma)”[I 1]. Sòmente um ano depois é que o Tractatus aparece, na revista de Ostwald, Anais de filosofia natural, publicada em Leipzig pela Editôra Unesma G.M.B.H. No entanto, a tradução inglêsa, publicada no ano seguinte, traz uma introdução de Bertrand Russell, datada de maio de 1922. É difícil acreditar que o texto seja o mesmo. Sabemos apenas que Wittgenstein, já resvalando para o misticismo, desinteressara-se por seu trabalho, não revendo com o devido cuidado o texto inglês, ao contrário do que afirma o tradutor.

Convém lembrar, todavia, que a formulação de grande parte dos problemas colocados pelo Tractatus depende de uma situação histórica que as últimas descobertas da lógica matemática alteram sobremaneira. Devemos em particular ter presente que Wittgenstein trabalhou no ambiente de euforia que se seguiu à publicação dos Principia de Russell e Whitehead, muito antes, portanto, do impacto provocado pela obra de Gödel, que teve, como um de seus efeitos, a virtude de isolar o cálculo proposicional dos outros cálculos matemáticos. Sendo decidível e completo, não possui uma estruturação suficientemente rica, capaz de dar conta da complexidade, por exemplo, do sistema da aritmética ou da geometria. Ora, Wittgenstein elege o cálculo das proposições como padrão de inteligibilidade de todos os sistemas formais, postulando, em conseqüência, uma unidade entre êles que mais tarde se revelou ilusória. Além do mais, essa unidade lhe permite conceber a lógica como um sistema total, ao contrário da dispersão dos sistemas particulares predominantes na lógica contemporânea. É evidente que nessas condições os problemas da semântica, os problemas que dizem respeito às relações do sistema com o mundo, haveriam de ser propostos de uma forma muito mais ambiciosa do que hoje estamos acostumados a propor. Daí a riqueza do Tractatus, daí em compensação seu dogmatismo, que por certo desnorteará aquêle que não o abordar de uma perspectiva crítica que só a história pode oferecer. Considerando êsse provável estranhamento é que fomos levados a preparar a longa introdução que se segue. Correndo o risco de impacientar o leitor com um texto relativamente grande, pretendemos apenas reconstruir os principais problemas semânticos tais como Wittgenstein os encontrou. Com a publicação dos inéditos anteriores ao Tractatus, estamos, ademais, em condições de traçar sua evolução desde o ponto de partida, com Frege e Russell, até o momento em que se formulam suas principais teses. Retornando, pois, às origens, esboçando uma genealogia de seus conceitos básicos, nada mais pretendemos do que familiarizar o leitor com certas questões lógicas que o formalismo moderno tem em geral negligenciado. Conduzido até a fronteira dêsse livro, o leitor deverá, sòzinho e contando com seus próprios recursos, penetrar então num terreno em que impera, absoluta, a palavra de Wittgenstein.

I — As inovações de Frege.

A obra de Gottlob Frege ocupa sem dúvida um dos pontos mais altos na história da lógica, podendo apenas ser comparada com a de Aristóteles ou a de Leibniz; mas, apesar disso, ou talvez por isso mesmo, sua penetração foi lenta e penosa. Basta lembrar que sòmente hoje é que se publica um volume reunindo seus artigos dispersos em revistas alemãs, de acesso dificílimo. Seu primeiro livro é de 1879 — Begriffschrift: Eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Ideografia: uma linguagem formal do pensamento puro imitada da linguagem da aritmética) — que não teve a mínima repercussão. Em 1884 publica Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl (Fundamentos da aritmética: uma investigação lógico-matemática sôbre o conceito de número)[I 2]. Depois de uma intensa participação nas revistas da época[I 3], publica em 1893 sua obra máxima em dois volumes: Grundgesetze der Arithmetik (Princípios da aritmética).

Propôs-se como principal tarefa formalizar a aritmética, a fim de estabelecer uma passagem contínua entre a lógica e a matemática. Mas, para isso foi preciso tanto encontrar uma definição lógica dos principais conceitos aritméticos, em particular o de número, como refundir os conceitos lógicos fundamentais. Tarefa árdua, que implicava uma reforma geral da visão da lógica e da matemática.

Um de seus pontos de partida consistiu em precisar e estender o conceito matemático de função. Segundo as antigas definições, uma função de x seria uma expressão matemática contendo x, uma fórmula em que a letra x aparecesse. É evidente a insuficiência de uma definição de tal ordem, que não distingue entre forma e conteúdo, sinal e coisa assinalada, etc. Frege, ao contrário, visa, de um lado à conexão (Zusammengehörigkeit) que, por exemplo, a função numérica estabelece entre uma série de números e, de outro, à necessidade de a expressão vir a ser completada, a exigência de ser justaposta a outros têrmos para poder significar alguma coisa. Por isso, “a expressão de uma função carece de complemento (ergänzungsbedürftig), sendo insatisfeita (ungesättigt)”[I 4].

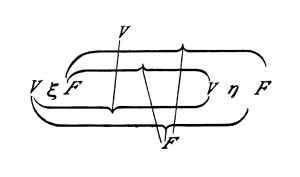

Convém distinguir na função o argumento, que não pertence a ela mas lhe advém para formar um todo, o lugar do argumento e o valor que obtém quando a variável é substituída por uma constante. Na história da matemática, diz Frege, assistimos a uma ampliação cada vez maior dos tipos possíveis de argumento, bastando lembrar na aritmética a introdução de funções com números complexos e, ademais, algumas tentativas de empregar a noção de função operando entre palavras. A reforma de Frege vai mais longe: faz com que expressões da forma ξ2 = 4 e ξ > 2, cujos valôres, por exemplo, variam de 0 a 3, possam ser consideradas funções. De fato, essas expressões se apresentam de modo incompleto, possuindo sentido tão-sòmente quando um dos números possíveis vier a ocupar o lugar do argumento. E feita a substituição, obteremos os seguintes resultados: 02 = 4, 12 = 4, 22 = 4, 32 = 4, e 0 > 2, 1 > 2, 2 > 2, 3 > 2; expressões que, em geral, são falsas, a não ser duas exceções, uma para cada série. Pois bem, a grande novidade de Frege é pensar ξ2 = 4 e ξ > 0 como funções cujos valôres sejam, em lugar de números, os valôres verdadeiro ou falso. Dêsse modo, as expressões 22 = 4 e 3 > 2 denotariam o verdadeiro, enquanto as outras denotariam o falso. Com isto se introduz a noção de valor de verdade, uma das maiores conquistas do pensamento lógico contemporâneo.

Como distinguir, porém, 22 = 4 e 3 > 2, se ambas possuem a mesma denotação (Bedeutung) verdadeira? Graças a seu sentido (Sinn), à forma de comunicar alguma coisa independentemente de seus valôres de verdade, isto é, da relação com o valor falso ou o valor verdadeiro. De sorte que Frege é conduzido a distinguir nitidamente a denotação de um nome, isto é, o objeto significado, da maneira pela qual êste objeto é lògicamente apresentado. Daí poder dizer: o nome exprime (ausdrückt) seu sentido e denota (bedeutet) sua denotação.

Uma teoria da função não depende da exata distinção entre sentido e denotação; tanto é assim que êsses conceitos sòmente aparecem nas últimas obras de Frege, quando a teoria da função já estava terminada; o mesmo não acontece, todavia, com o estudo do nome, das expressões que podem aparecer como argumento das funções. Vejamos como se dá essa ligação.

A expressão 2x é ambígua, na medida em que designa vários números conforme forem dados valôres a x. É maior, porém, a ambigüidade de expressões do tipo 2x = y, sobretudo porque fazem intervir a complicada noção de igualdade. No Begriffschrift Frege a interpreta como sinal a unir símbolos diferentes postos pelo mesmo objeto. Mas a introdução da noção de sentido, leva-o a reformular esta primeira teoria insuficiente, passando a igualdade a representar a ligação de dois sentidos diferentes que se reportam ao mesmo objeto denotado. Podemos dizer que “Scott” equivale a “o autor de Waverley” porque êstes dois sentidos diferentes se reportam ao mesmo objeto.

Nem todos os nomes, porém, possuem denotação. “O corpo mais distante da terra”, “Bucéfalo”, “Aquiles” são palavras inteligíveis a que, entretanto, não corresponde objeto algum. A primeira torna-se significante graças à composição de nomes denotativos, mas a própria composição não deve eo ipso possuir denotação própria. As outras são nomes de figuras lendárias, cujo sentido se apreende consultando os poetas ou um bom dicionário. Além do mais, há uma certa imbricação entre sentido e denotação: quando menciono “o sentido da expressão ‘o autor de Waverley’” transformei “o autor de Waverley” na denotação da frase inteira. Isto quer dizer que existem denotações oblíquas (ungeraden) que anteriormente foram sentidos.

A indeterminação do sentido e da denotação é comum nas línguas correntes; a linguagem artificial, porém, deve evitá-la, cada nome havendo de possuir sentido e denotação precisos. Ambas as línguas, contudo, apresentam a mesma estrutura ternária; primeiro, a camada material dos sinais falados ou escritos; segundo, o véu dos sentidos e, finalmente, o conjunto de objetos denotados. Concepção de extrema importância por causa de seu alcance teórico e de suas repercussões históricas. Assim é que está na base da teoria fenomenológica da linguagem, a única doutrina que atualmente tem condições de resistir à avalanche da semiótica behaviorista que, ao contrário das teses de Frege e de Husserl, distingue na linguagem apenas a camada de sinais e os objetos denotados. O ato da palavra vincular-se-ia diretamente às coisas sem necessitar da camada ideal das significações, reduzindo-se, portanto, ao esquema do reflexo condicionado.

A comparação das expressões de tipo 2x e 2x = y revela ainda outra distinção fundamental, agora no que respeita a seus valôres: os da primeira são números e os da segunda são valôres de verdade. Dado isso, é possível a definição lógica do conceito que o identifica à função cujos valôres são sempre valôres de verdade. Dêsse modo, o conceito apresenta uma estrutura incompleta, nomeadamente predicativa, a tal ponto que tudo o que não possuir tal caráter é transformado em objeto. Entre os conceitos e os nomes surge, pois, uma clivagem que separa, de um lado, as expressões completas (os nomes na sua acepção mais ampla), a que corresponde tôda sorte de objetividade, e de outro, as expressões incompletadas que dizem respeito a objetos em geral. É de notar que essa clivagem é lògicamente definida e substitui a divisão aristotélica entre sujeito e predicado, considerada por Frege de natureza psicológica[I 5]: tôda expressão incompleta, graças à transformação quer do sujeito quer do predicado em variável, forma um conceito, desde que seus valôres sejam sempre ou o verdadeiro ou o falso.

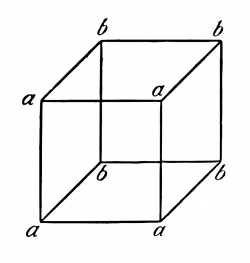

Isso pôsto, seguem-se conseqüências as mais imprevisíveis. Primeiramente é preciso distinguir a relação que um argumento mantém com a função (relação subter, ou ∈ na notação de Peano), da relação que um conteúdo mantém com outro mais extenso (relação sub ou de inclusão)[I 6]. A antiga noção filosófica de subsunção, a relação que o conceito mantém com seus elementos, entendida na base da relação entre predicado e sujeito, dá lugar a duas noções totalmente distintas que revolucionam a teoria do juízo. Assim é que “Sócrates é mortal”, onde o argumento “Sócrates” satisfaz a função “... é mortal”, não pode mais ser posta no mesmo nível, como fazia a silogística tradicional, com a proposição “Todos os homens são mortais”, em que dois conceitos são relacionados em virtude de suas respectivas extensões. Do mesmo modo, a relação de parte e todo a que, desde Aristóteles, estava subordinada a noção de conceito, perde importância para a lógica em vista de sua ambigüidade. Os diagramas de Euler constituem apenas uma analogia imperfeita das verdadeiras relações que as proposições no silogismo mantêm entre si[I 7].

Em segundo lugar, a própria extensão passa por uma reforma radical, deixando de constituir na coleção de objetos que caem sob o conceito, para vir a ser determinada por uma propriedade do próprio conceito; firma-se, por conseguinte, a absoluta anterioridade da intensão sôbre a extensão. Aqui é preciso recorrer à importantíssima distinção entre propriedades (Eigenschaften) e marcas características (Merkmale) de um conceito, estas sendo propriedades das coisas que caem sob o conceito, aquelas, propriedades do próprio conceito, ou melhor conceitos de conceitos ou conceitos de segunda ordem. Cumpre não confundir, por exemplo, “retangular” como propriedade dos objetos que caem sob o conceito “triângulo retângulo” com a propriedade expressa pela frase “não há triângulos retangulares acutângulos” que se refere diretamente à característica do conceito em questão de não possuir sob si conceito algum[I 8]. Em outras palavras, é preciso não confundir as qualidades dos objetos cujos nomes são argumento do conceito com as propriedades do próprio conceito. A extensão figura entre as segundas, pois consiste na propriedade de o conceito dispor sob sua égide tantos e tais objetos.

Além do mais, a introdução de conceitos de segunda ordem resolve uma série de dificuldades que o simbolismo matemático havia levantado: 1) a classe nula, cuja compreensão se torna difícil de um ponto de vista extensional, na medida em que afirma a existência de uma coleção que não possui elementos, passa a corresponder à propriedade peculiar a certos conceitos, como “é um decaedro regular”, de não terem nada sob si; 2) o membro de uma classe não se confunde com a classe de um único elemento, pois o primeiro é um elemento da classe enquanto que a última é determinada pela propriedade de certos conceitos serem predicados de um único elemento; 3) a existência dos objetos matemáticos passa a ser determinada por um conceito de segunda ordem, de modo que se torna totalmente independente das formas da sensibilidade, ao contrário do que errôneamente pensava o kantismo; 4) finalmente o número cardinal recebe uma definição satisfatória, baseada na propriedade de os conceitos possuírem sob si determinada quantidade de objetos.

No entanto, a clivagem radical entre coisas e conceitos, que se estriba no caráter predicativo dêsses últimos, não se faz sem dificuldades. Contra ela se levanta a seguinte objeção que o lógico Kerry apontou: o conceito também pode surgir como sujeito, como na proposição “o conceito de número é de segunda ordem”. A resposta de Frege[I 9] reafirma: 1) há têrmos que só podem ocorrer como sujeitos, isto é, como nomes; 2) podemos ainda ter um conceito subordinado a outro, mas, neste caso, estamos operando com o nome e não com o próprio conceito. No exemplo acima, o predicado “de segunda ordem” seria dito do nome ”conceito de número“. Apesar de esta solução estar de acordo com nossos hábitos atuais, moldados pelo neopositivismo que tanto insistiu na diferença entre língua objetal e metalíngua, ela não dá conta do fato de a predicação se fazer sôbre o objeto nomeado pelo sujeito e não sôbre o próprio nome sujeito. Além do mais, é preciso salientar outra dificuldade apontada pelo primeiro Russell[I 10]: o caráter predicativo do conceito dificilmente se coaduna com a situação de sujeito. E é o próprio Frege quem reafirma no artigo contra Kerry: “o comportamento do conceito é essencialmente predicativo, mesmo quando se faz alguma asserção sôbre êle, de modo que só pode ser substituído por outro conceito, nunca por um objeto”[I 11]. Veremos mais tarde como o debate se aprofunda; por ora nos cabe apenas observar que o problema da transformação do conceito em objeto, ou o problema da nominalização, como o chamam os fenomenólogos, translada o conceito para outro nível, o que não se faz sem dificuldades do ponto de vista lógico.

O conceito justaposto a seu objeto constitui a proposição, forma expressiva do pensamento (Gedanke). A que se identifica êsse pensamento, ao sentido ou à denotação? É evidente que a denotação de uma proposição não se altera quando substituímos uma de suas partes por outra de mesma denotação, a despeito das possíveis modificações de sentido. Se substituirmos o sujeito da proposição “A estrêla da manhã é iluminada pelo sol” por “estrêla da tarde”, obteremos sem dúvida um pensamento diferente que, contudo, mantém a denotação anterior. Tudo indica, portanto, que pensamento e sentido de uma proposição são a mesma coisa. O que há, porém, de ser a denotação inalterável que permanece nas duas proposições, na que tem como sujeito “a estrêla da tarde” e na outra que tem como sujeito “a estrêla da manhã”? O que é de comum a ambas é apenas o valor de verdade verdadeiro, de modo que não há outra solução possível senão tomá-lo como a denotação. Assim sendo, o pensamento é o sentido da proposição e um valor de verdade a sua denotação[I 12]. Em lugar de referir-se aos fatos ou a uma conjunção de coisas, a proposição passa a denotar um objeto ideal constituído pelo valor verdadeiro ou pelo valor falso. Uma tradição que remonta a Aristóteles quebra-se pela primeira vez.

Nem tôdas as proposições possuem a mesma estrutura simples. Não nos cabe, todavia, entrar no pormenor, examinando como Frege analisa as sentenças mais complexas a fim de comprovar a viabilidade de sua interpretação. Fixemo-nos apenas em suas conseqüências filosóficas. Somos em geral levados a pensar a relação do pensamento com a verdade como aquela que vincula o sujeito à predicação. Na proposição “S é P”, P é dito da denotação de S, de sorte que, ao afirmar “‘S é P’ é verdadeiro” temos o predicado “é verdadeiro” reportando-se à denotação (um fato, por exemplo) do sujeito proposicional. Esta solução ingênua, todavia, não leva em conta a inexistência de uma diferença significativa entre a asserção “S é P” (“5 é um número primo”) e a asserção “‘S é P’ é verdadeiro” (“‘5 é um número primo’ é verdadeiro”). Graças a ela o sujeito e o predicado, entendidos num sentido lógico, devem ser elementos do pensamento a permanecerem, no que respeita ao conhecimento, sempre no mesmo nível. Sua combinação produz apenas pensamentos que sòmente se referem a uma objetividade sem, contudo, saltarem para ela, como se fôsse possível, pelo simples jôgo das proposições e suas partes, passar do pensamento para seu valor de verdade. Êste não pode fazer parte do pensamento, tampouco, digamos, como o sol, na medida em que não constituem sentidos mas objetos[I 13].

Tôdas as proposições declarativas simples possuem, destarte, duas denotações possíveis: a veracidade e a falsidade. Como tais, nos são perfeitamente inteligíveis sem que seja preciso eleger um dos valôres de verdade. O juízo consiste precisamente nesta eleição, no reconhecimento da verdade de um pensamento[I 14], na quebra da indiferença em que a proposição se apresentava no mero enunciado. Como tantos outros lógicos que lhe são contemporâneos, Frege distingue o conteúdo do juízo (beurteilbarer Inhalt), o pensamento simplesmente apreendido, da asserção que assevera sua verdade. Já o Begriffschrift separa o conteúdo (a mortalidade de Sócrates) da proposição (Sócrates é mortal); o primeiro é representado por um traço horizontal (—) diante da sentença, a segunda, a asseveração dêsse mesmo conteúdo (É verdade que Sócrates é mortal), é representada pelo traço vertical junto ao traço de conteúdo ([math]\displaystyle{ \vdash }[/math]).

No entanto, como fugir a uma determinação psicológica do conteúdo? A fenomenologia de Husserl tentou resolver a questão recorrendo à intencionalidade: a cada ato de juízo enquanto processo mental corresponde um conteúdo objetivo, visado pelo ato, mas que não partilha necessàriamente de sua natureza psicológica. É preciso não confundir, em suma, a percepção psicológica da mesa com a própria mesa como objeto do mundo. É evidente, porém, que esta solução não teria cabimento para Frege, porquanto pressupõe uma análise da consciência que se faz extralògicamente.

Foi precisamente com o intento de expurgar os últimos traços de psicologismo que Frege refunde sua primeira teoria da asserção. Os Grundlagen retomavam expressamente o princípio de abstração de Hume[I 15]: o conteúdo do juízo resulta de um processo que passa de conceitos menos extensos a outros mais abstratos. Tomemos, por exemplo, “x é paralelo a a” e façamos com que seja substituído por “a direção da reta a”, de sorte que a situação descrita pelo conceito de paralelismo venha a ser descrita pelo conceito “ter a mesma direção de a”. No juízo “b é paralelo a a” tem lugar, pois, uma dissociação geradora da equação “a direção de b é igual à direção de a”, conteúdo do primeiro juízo. É evidente que tal processo pressupõe uma atividade intelectual que opera a passagem de um a outro conceito. À primeira vista, esta brecha para o psicologismo pode parecer desimportante mas, na medida em que a definição de número como conceito de segunda ordem demanda esta forma de abstração, ela atinge os próprios fundamentos do logicismo que Frege pretendia estabelecer.

Exemplifiquemos: um conjunto A qualquer corresponde a um determinado conceito, a saber, “x é apóstolo de Cristo”, e outro conjunto B, também corresponde a outro conceito: “x é cavaleiro da Távola Redonda”. É possível estabelecer entre os conjuntos uma relação biunívoca, de modo a que possamos dizer que ambos possuem o mesmo número. O princípio de abstração destaca esta propriedade de possuir o mesmo número, que no caso diz respeito tanto aos apóstolos de Cristo como aos cavaleiros da Távola Redonda, para formar um conceito à parte que determina o número doze. Tínhamos, no início, dois conceitos, um referindo aos apóstolos, outro aos cavaleiros, que passam a ser substituídos pelo conceito “x tem o mesmo número que z”, definindo uma propriedade dos conceitos iniciais, isto é, um conceito de segunda ordem. O número doze nasce assim da abstração de uma propriedade muito peculiar de certos conceitos subsumirem sempre o mesmo número de elementos.

Além de recorrer a uma atividade intelectual para explicar a geração do conceito de segunda ordem, esta solução se torna ainda mais insatisfatória na medida em que o número doze, a que corresponde o nôvo conceito, constitui um objeto singular cujo estatuto é difícil de precisar nos têrmos da definição por abstração. De que maneira um conceito de segunda ordem vem a ser um objeto singular como o número?

Para resolver esta dificuldade Frege introduz, a partir de 1891, o conceito de percurso de valor (Wertverlauf) que, de um modo geral, designará a extensão de um conceito qualquer, inclusive a de um conceito de segunda ordem. Mas a prioridade do ponto de vista intensional não permite que essa extensão, ou melhor, a classe determinada pelo conceito, seja formada pela enumeração dos elementos que a compõem, dos elementos subsumidos pelo conceito, porquanto isto equivaleria a privilegiar os objetos em detrimento do conceito. Como resolver esta enorme dificuldade? Como reconhecer numa multiplicidade uma singularidade, processo indispensável para fundar lògicamente a teoria dos números cardinais, sem adotar a perspectiva da extensão?

Suponhamos duas funções f(x) e g(x); se reconhecermos algo em comum entre elas, chamaremos êste algo percurso de valor de ambas as funções. “Devemos admitir como uma lei fundamental da lógica o direito que temos então de reconhecer assim algo em comum às duas funções e, por conseguinte, transformar uma equivalência, válida geralmente, numa equação (identidade)”[I 16]. Conforme o exemplo acima, na proposição “para todo x, x é apóstolo de Cristo biimplica x é cavaleiro da Távola Redonda” verificamos uma equivalência entre as duas funções precisamente no aspecto particular de ambas denotarem o mesmo número de elementos. Frege considera como lei lógica fundamental, em que se funda tàcitamente as lógicas de Leibniz e de Boole, a possibilidade de passarmos da equivalência sob um aspecto para a identidade sob todos os aspectos, introduzindo para as funções igualadas um nôvo objeto e um símbolo correspondente. No exemplo, teremos então o número doze e o sinal “12”.

A descoberta desta lei abre horizontes inteiramente inéditos, já que redunda na constituição de novos objetos a partir de juízos analíticos. Haveria melhor refutação de Kant que nunca descobriu nesses juízos qualquer papel constitutivo? No entanto, apesar de sua importância filosófica, esta lei apenas introduz o conceito de percurso de valor, indicando um nôvo objeto, sem contudo estabelecer os critérios de sua identificação. A cada função passa a corresponder um objeto (a classe) que é igual a outros objetos determinados pelas funções equivalentes, e cada objeto passa a ser designado por um nome; como, porém, encontrar a denotação precisa do nome? Na verdade quando tratamos de números pequenos e de conceitos não muito complexos, a intuição nos fornece os recursos necessários para discernir quais os objetos que caem sob o conceito e quais os que não caem. No entanto, ainda que êsse recurso intuitivo fôsse lògicamente válido, êle nos abandona logo que examinamos o caso do número zero ou da classe nula. Além do mais, qual é o percurso de valor de uma função como x2 = 1?

A solução encontrada por Frege reduz, graças à introdução de uma função muito particular, os percursos de valor aos valôres de verdade. Seu exame pormenorizado[I 17] foge aos estreitos horizontes desta introdução. Cabe-nos apenas encaminhá-la para apontar suas conseqüências filosóficas mais imediatas.

Seja definida a função — do seguinte modo: — Δ é verdadeiro se Δ fôr verdadeiro, — Δ é falso se Δ não fôr verdadeiro. Assim sendo, pôsto que 22 = 4 é verdadeiro — (22 = 4) é verdadeiro, mas — (23 = 4) é falso da mesma maneira que — 2 também o é, pois neste último caso, 2 não sendo verdadeiro, ou melhor, não lhe cabendo valor de verdade algum, concluímos, em virtude da amplitude da segunda parte da definição, que — 2 é falso[I 18]. Êste último exemplo mostra que a função — serve para transformar qualquer coisa em conceito (numa função proposicional, na linguagem moderna), numa função cujos valôres sempre são valôres de verdade. No entanto, dada a função —, ainda não sabemos como fixar o objeto individual. Basta, porém, fixar arbitràriamente um dos valôres, tomando por falso, por exemplo, o percurso de valor do conceito “x não é idêntico a si mesmo” para, postas as denotações, reconhecermos inteiramente o nôvo objeto.

Ainda que esta rápida exposição seja incompleta, não sendo compreensível para quem não estiver familiarizado com o assunto, basta para mostrar que Frege, em seus últimos escritos, substitui o conteúdo do juízo gerado pela abstração e, por conseguinte, fundado na psicologia, pela função —, cujas propriedades dependem de uma estrutura lògicamente definida. Acresce ainda que, fixando arbitràriamente a denotação do falso a fim de precisar a denotação de cada percurso de valor, Frege situa o problema da relação entre as expressões e a denotação e, de modo mais geral, entre linguagem e mundo, estritamente em têrmos dos valôres de verdade, o que sem dúvida prepara o terreno para Wittgenstein e Carnap.

Frege já publicara o primeiro volume dos Grundgesetze e prepara o segundo quando recebe uma carta de Russell, datada de 16 de junho de 1902, em que êste lhe comunica a descoberta de uma antinomia relativa à noção de classe, que punha em xeque a noção de percurso de valor. Na sua forma mais simples, a antinomia pode ser expressa da seguinte maneira: seja w a classe de tôdas as classes que não sejam membros de si mesmas, de modo que para todo x, podemos dizer que x pertence a w é equivalente a x não pertence a x; ora, x é uma variável que pode inclusive ser substituída por w, de sorte que obtemos a proposição contraditória w pertence a w é idêntico a w não pertence a w. Não foi pequeno o choque de Frege que, desanimado, responde aos 22 do mesmo mês: “parece-me pois que a transformação de uma igualdade numa igualdade de percursos de valor (§9 de meus Princípios) não é mais permitida, pois minha lei V (§20, p. 36)[I 19] é falsa, e que minhas introduções no §31 não bastam para assegurar em todos os casos uma denotação às minhas conexões de símbolos”[I 20]. Em outras palavras, a descoberta da antinomia de Russell delimita o âmbito da lei fundamental de Frege que validava a passagem da equivalência para a identidade com a respectiva criação de novos objetos. Há certas expressões, como a “classe de tôdas as classes que não se contêm a si mesmas” a que não deve corresponder percurso de valor algum, isto é, um objeto real.

Não é verdadeira a lenda que narra o desespêro de Frege com o conseqüente abandono de suas investigações lógicas. É possível verificar que, na sua correspondência com Russell e no próprio apêndice apôsto ao segundo volume dos Princípios, procurava insistentemente a solução para os paradoxos. Contudo, não atinou com ela e, anos mais tarde, quando Russell lhe comunica o princípio da teoria dos tipos, o velho mestre cansado já não mais estava em condições de atribuir-lhe a devida importância. Outros haveriam de continuar seu trabalho.

II — Os caminhos tortuosos de Russell.

É impressionante a capacidade renovadora de Russell; durante mais de meio século que se dedicou às investigações lógicas, sempre estêve pronto para recomeçar desde o início, conforme iam exigindo o desenvolvimento do cálculo lógico e o aprofundamento das questões filosóficas ligadas a êle. Sob êsse aspecto é exemplo do filósofo assistemático, cujo percurso das idéias estêve marcado pela evolução dos problemas de seu tempo. Em seus escritos, até mesmo nos Principia Mathematica, nunca alcançou a precisão conceitual e a sistemática de Frege. Temos neste sentido o testemunho precioso de Gödel, que numa homenagem a Russell não hesitou em afirmar dêste último livro: “É lamentável que esta primeira apresentação completa e compreensiva da lógica matemática e de suas derivações matemáticas seja tão insuficiente a respeito da precisão de seus fundamentos (contidos *1 — *21 dos Principia), que representa em relação a Frege um considerável passo para trás. O que falta, sobretudo, é um estudo preciso da sintaxe do formalismo”[I 21]. No entanto, convém contrabalançar esta opinião desfavorável de Gödel, lembrando que as investigações de Russell cobrem todo o campo tradicionalmente demarcado pela filosofia do conhecimento; a falta de precisão é ao menos compensada pela amplitude de sua problemática.

Foi paulatinamente que Russell passou a dar importância a Frege. Se o corpo dos Principles quase o ignora, já o primeiro apêndice trata de estabelecer um confronto com êle. É aí que enuncia os principais pontos de divergência: a) Frege não pensa que haja uma contradição na noção de um conceito que não possa tornar-se sujeito lógico; b) acredita que, se o têrmo a ocorrer numa proposição, a proposição sempre pode ser analisada em a e na asserção sôbre êle; c) não leva em consideração as contradições que envolve a noção de classe de uma classe. Examinemos pormenorizadamente essas questões na ordem em que foram enumeradas:

a) O primeiro ponto nos leva a retomar a dificuldade levantada por Kerry.

Há certos exemplos da nominalização do conceito que nos conduzem diretamente a uma contradição: ao afirmarmos “o conceito de cavalo não é conceito” estamos negando o caráter predicativo do conceito exatamente no momento em que o denominamos conceito[I 22]. Vimos que a solução de Frege implica em distinguir o conceito enquanto predicado e o conceito nominalizado enquanto sujeito, o qual se refere, pelo fato de ser sujeito, a uma certa forma de objetividade. É óbvio que o realismo enraizado de Russell e a utilização sistemática do lema de Occam procurariam evitar a todo custo uma resposta de tal ordem. É nesse sentido que prefere identificar o conceito como predicado ao conceito como sujeito, em que pêse às diferenças evidentes que, descuradas pela lógica, são tratadas como problemas psicológicos ou meramente gramaticais. Negando tudo o que pudesse assemelhar-se à substância segunda de Aristóteles, a lógica não há, pois, de distinguir “é” de “ser”, “humano” de “humanidade”, etc. Feita esta identificação, como manter, porém, a separação entre têrmo e conceito? No que implica um núcleo significativo passar do predicado para o sujeito e vice-versa, sem sofrer a mínima alteração que importe à lógica? Não há dúvida de que há têrmos, como os nomes próprios, que só podem ser tomados como sujeitos, e Russell está de acordo em ampliar o emprêgo do nome próprio, fazendo-o designar pontos num espaço não-euclidiano, personagens fictícios de um romance, etc. Mas é preciso levar em consideração que certos conceitos, em particular os adjetivos, já que os verbos podem ser interpretados como meras relações, designam coisas, de sorte que, sem perderem sua natureza conceitual e predicativa, adquirem uma função aparentemente privativa do nome próprio. E a existência das descrições revela a importância dêsses conceitos designadores, capazes de, graças à uma peculiar vinculação com certos têrmos[I 23], estabelecerem uma relação mais ampla entre a linguagem e o mundo.

Êste problema da denotação tem, para o primeiro Russell, um campo muito mais restrito do que para Frege, pôsto que surge independentemente da problemática do sentido. Para o último filósofo, todos os nomes, inclusive a proposição enquanto nome, apresentam uma face denotativa; para o primeiro, ao contrário, sòmente certos predicados, aliados a certas palavras-chaves, importam uma relação com a objetividade. Tôdas as outras partes da proposição, excetuando-se òbviamente os nomes próprios, estabelecem relações que se consomem ùnicamente no plano do discurso.

Um conceito denota quando, ocorrendo numa proposição, esta não diz respeito ao conceito, mas a respeito do têrmo vinculado, de uma certa maneira, a êsse conceito[I 24]. É o que acontece, por exemplo, quando digo: “encontrei um homem”. Como se dá essa passagem do nível do discurso para o nível da coisa? O nome próprio designa diretamente uma coisa ou uma pessoa, mesmo quando é pronunciado isoladamente. Mas na proposição o atributo também é dito da coisa sujeito, implicando, no discurso, um relacionamento com o ser. É a partir dessa propriedade da predicação que Russell elabora sua primeira teoria da denotação: “A noção de denotação pode ser obtida por uma espécie de gênese lógica das proposições sujeito-predicado, das quais parece mais ou menos dependente”[I 25]. Sem todavia explicitar o grau e a natureza dessa dependência, Russell forma uma série de frases denotativas, explorando as significações correlatas que o atributo certamente possui. Daí a idéia de uma constituição das expressões denotativas a partir da denotação mais simples; estranha idéia para quem, como nós, nos acostumamos aos processos de construção exclusivamente formais e sintáticos, deixando de lado as correlações propostas pelos conceitos que se aliam a um conceito originário. Parece estranhável estabelecer um parentesco de conteúdos, mas esta idéia evidentemente ainda pode vir a desempenhar um papel relevante na crítica ao formalismo da lógica contemporânea.

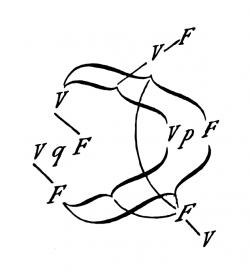

As proposições mais simples são aquelas em que um atributo é dito de um têrmo-sujeito, tais como: “A é”, “A é uno”, “A é humano”. A essas proposições podemos correlacionar outras, diferentes quanto à forma, próximas, contudo, no que respeita ao significado: “A é uma entidade”, “A é uma unidade”, “A é um homem”, “A tem humanidade” e assim por diante. A última proposição exprime nitidamente a relação de um membro com sua classe e deve, por conseguinte, ser excluída das frases denotativas pròpriamente ditas. Examinemos “A é humano” e “A é um homem”. Talvez a diferença seja meramente verbal, convém, entretanto, distinguir o predicado e o conceito a que uma classe está associada[I 26], o qual passaremos a denominar conceito-classe (class-concept). Distingue-se òbviamente do conceito de classe como é “humanidade”. Cabe então a pergunta: “um homem” é um conceito ou um têrmo? Rigorosamente falando, nem um nem outro, “mas uma certa espécie de correlação entre certos têrmos, nomeadamente daqueles que são humanos”[I 27]. Sob a aparência unitária das palavras “um homem” se esconde, pois, uma reunião de têrmos sob forma disjuntiva: trata-se dêste homem, ou daquele, ou daquele outro, etc.[I 28]. Com isto se revela a natureza da frase denotativa: é formada graças à junção do conceito-classe e de uma palavra, no nosso exemplo “um”, que coloca o primeiro em relação com uma multiplicidade de objetos reunidos numa unidade segundo a forma indicada pela segunda[I 29]. O mesmo acontece, pois, com “todos os homens”, “cada homem”, “algum homem”, “o homem”, etc., tôdas apresentando ao espírito uma determinada reunião de objetos, obtida conforme um modo peculiar de congraçamento de seus membros. A mesma relação objetivamente, originária do conceito classe, dirige-se diferentemente a uma soma de objetos, denotando-os de uma forma particular.

b) Russell interpreta o vínculo que se dá entre a hipótese e a conseqüência da demonstração como uma relação indefinível a que dá o nome de implicação formal. No entanto, o paradoxo de Lewis Carrol mostra a inoperância desta relação quando se trata de destacar a conclusão e afirmar sua veracidade de per si. De fato, se tivermos “H implica T” e pretendemos obter a verdade de T ùnicamente a partir da implicação, cairíamos sob o jugo de um processo reiterante que nunca lograria afirmar apenas T. Graças à implicação, sòmente seria legítimo dizer que “Se ‘S implica T’, então T”, que por sua vez é uma implicação mais complexa do que a primeira. É por isso que Frege e Russell reconhecem a necessidade de uma regra paralela de destacamento, em particular o modus ponens, cuja função é precisamente assertar a verdade de T a partir da implicação “H implica T”[I 30]. Russell, no entanto, ainda não compreendera a importância dessa regra, contentando-se em tomá-la como um dos exemplos das limitações essenciais do formalismo[I 31].

Tôda a dificuldade se concentra, por conseguinte, na noção de implicação. Em seu debate com Frege, recusa firmemente partir dos valôres de verdade que, a seu ver, nada acrescentam à compreensão do juízo em geral[I 32]. E no corpo do tratado descobrimos o porquê de sua insuficiência: “Se p implica q, se p é verdadeiro, então q é verdadeiro, isto é, a verdade de p implica a verdade de q, portanto se q é falso, então p é falso, isto é, a falsidade de q implica a falsidade de p”. Dêsse modo, a verdade e a falsidade nos dão apenas novas implicações, mas não uma definição da implicação"[I 33], argumento que evidentemente confunde os vários planos da linguagem, situando a implicação no absoluto. Como nessa época nem Scheffer nem Nicod haviam demonstrado a possibilidade da definição cruzada dos conectivos lógicos e a redução de todos êles a um só, resultado obtido muito mais tarde, não foi difícil a Russell tomar a implicação como indefinível.

O caráter formal da matemática faz, contudo, com que a implicação material sòmente possa operar em casos muito particulares. “Na matemática assertamos que, se uma certa asserção p é verdadeira para uma entidade x ou para um conjunto de entidades x, y, z(...) então alguma outra asserção q é verdadeira para tais entidades. Assertamos uma relação entre as asserções p e q, que chamo implicação formal”[I 34]. Tomemos um exemplo: “Para todos os valôres de x, se x fôr um triângulo eqüiângulo, x é um triângulo eqüilátero”, esta fórmula, que interpreta a proposição corrente “Todos os triângulos eqüiláteros são eqüiângulos”, afirma que as duas asserções “é um triângulo eqüilátero” e “é um triângulo eqüiângulo” são ditas da entidade x, ou melhor, das várias entidades representadas por x. Como, entretanto, explicar a implicação formal? Quais são suas relações com a material?

Antes de tudo é preciso salientar que a implicação formal supõe a análise interna da proposição. Ora, essa análise difere totalmente em Frege e em Russell. Para o primeiro a unidade proposicional sempre se resolve num têrmo e num conceito ou, conforme as expressões do segundo, num têrmo e numa asserção. Esta última palavra designa a parte restante da proposição depois de subtraído o têrmo-sujeito, de forma que possui um significado totalmente diferente daquele que o toma como a asseveração do conteúdo proposicional. Para ambos os filósofos, todavia, a proposição configura uma unidade, uma maneira peculiar de totalização de seus elementos. Mas enquanto Frege acredita que a junção do têrmo e do conceito a recompõe, Russell nega que isto sempre ocorra. Na verdade, em tôdas as proposições de forma sujeito-predicado, a unidade imediatamente se refaz tão logo um têrmo ocupe o lugar do argumento da função. Isto, porém, não acontece em todos os casos de proposições mais complexas. A redução da sentença “todos os homens são mortais” em seus elementos essenciais redunda em afirmar que “para todo x, se x é homem, então x é mortal”; a saber, dois conceitos ou asserções, no vocabulário de Russell, são ditos da pseudovariável x. A recomposição da unidade proposicional primitiva, entretanto, esbarra na seguinte dificuldade: ao substituirmos o primeiro x por uma constante, Sócrates, por exemplo, não temos garantia de que a segunda ocorrência da variável deva ser substituída pela mesma constante. Dado isso, Russell é levado a distinguir asserção e função proposicional, a primeira sendo constituída pelo resto da proposição de que se tirou o têrmo, a segunda sendo formada por êsse mesmo resto tomado, todavia, na sua qualidade de parte da unidade funcional. A resolução em têrmo e asserção não assegura que as partes restantes da proposição não se reduzam a um simples agregado de membros justapostos; só a função proposicional, função cujo valor sempre é uma proposição, garante a peculiaríssima unidade que tôda proposição possui[I 35].

Descobrimos no fundo desta separação o mesmo preconceito de Russell, responsável pela identificação do predicado como tal e do predicado como sujeito. O problema do âmbito de variação de uma variável foi, na história da lógica, resolvido de maneiras diferentes. A admissão de substâncias segundas, por Aristóteles, delimitava imediatamente todos os argumentos da função “x é homem”, seu campo de variação não indo além das pessoas reais ou possíveis. Embora negando tais substâncias, Frege também caminha no sentido de estabelecer certas limitações no domínio das variáveis, aceitando vários tipos de variabilidade e, por conseguinte, sedimentando os conceitos em ordens diferentes[I 36]. Russell, entretanto, mantém uma variabilidade indiscriminada, postulando que “tôdas as funções que não podem ser valôres de variáveis de uma função de primeira ordem não são entidades mas falsas abstrações”[I 37], o que implica em afirmar que o predicado que não puder ser identificado com um sujeito é uma abstração desprovida de sentido. Isto redunda em negar a possibilidade de conceitos de segunda ordem e, por conseguinte, o balizamento das variáveis. Daí precisar atribuir à proposição o papel desempenhado por esse balizamento, de sorte que ela passa a possuir uma unidade totalizante que o têrmo e o conceito (a asserção) nem sempre são capazes de reproduzir.

A asserção, a função proposicional e a implicação material, entendida como relação originária, configuram, portanto, três noções primitivas. As duas últimas explicam a implicação formal: no exemplo anterior, a unidade do argumento que substitui as várias ocorrências de x é garantida pela unidade da proposição singular em que êle se inscreve. Colocado êsse ponto de partida, a implicação formal se resume numa classe, num feixe de implicações materiais[I 38]. Todo o pêso da variação cai, dêsse modo, sôbre a implicação material; “Para todos os x, se x é homem, então x é mortal” é uma proposição gerada por sentenças singulares do tipo “Se Sócrates é homem, então Sócrates é mortal”.

Finalmente convém mencionar a frustrada tentativa de definir a proposição a partir dêsse conceito absoluto de implicação, já que o Tractatus se ocupa dela explicitamente[I 39]. Tôda proposição implica a si mesma e o que não é proposição não implica nada. Daí: “‘p é uma proposição’ equivale a dizer que ‘p implica p’”, definição puramente matemática que não deve ser confundida com a definição filosófica, cuja formulação sempre supõe a análise de uma idéia em suas partes constituintes[I 40].

c) “A principal dificuldade que surge a respeito da teoria das classes acima [a de Frege] é a espécie de entidade que o percurso (range) possa ser. A razão que me levou, contra minha inclinação, a adotar o ponto de vista extensional sôbre as classes foi a necessidade de descobrir alguma entidade determinada para uma função proposicional dada e a mesma para alguma função proposicional equivalente. Assim, ‘x é homem’ é equivalente (suponhamos) a ‘x é um bípede sem penas’, e pretendemos descobrir alguma entidade que é determinada do mesmo modo por ambas as funções proposicionais. A única entidade singular que fui capaz de descobrir foi a classe como una — exceto a classe derivada (também como una) formada pelas funções proposicionais equivalentes a uma das funções proposicionais dadas”[I 41]. Sendo esta última classe derivada e mais complexa, escapa à discussão das noções primitivas. Nada mais resta, portanto, do que postular a existência de um todo constituído pela reunião de indivíduos, denominado classe.

Vimos que o próprio Frege, logo que soube do paradoxo formado pela noção de classe de classe, reconhecera a necessidade de impor certas limitações a essa passagem da equivalência das funções para o percurso de valôres. A polêmica do primeiro Russell contra Frege, entretanto, não se dirige apenas no sentido de estabelecer essas limitações, mas sobretudo no sentido de averiguar o tipo de existência compatível com a noção de classe. Em que medida uma entidade pode ser ao mesmo tempo una e múltipla? A que entidade corresponde a classe nula? Como distinguir a classe formada por um elemento de seu próprio elemento? Perguntas tradicionais, muito mais ligadas à problemática da ontologia formal do que aos problemas suscitados pela construção de um cálculo lógico-aritmético.

Nos primeiros textos, Russell[I 42] concebe a classe essencialmente como a conjunção numérica de têrmos, assumindo òbviamente uma perspectiva extensional. Mas com a introdução de classes infinitas já se coloca na ótica da intensionalidade, embora tais distinções de ponto de vista sejam consideradas de fundo meramente psicológico: a impossibilidade de se obter uma classe infinita pela conjunção numérica de têrmos é interpretada apenas como obstáculo ligado à natureza do espírito humano, incapaz de contar o infinito[I 43]. É para satisfazer interêsses práticos que se deve, pois, recorrer a conceitos-classes, fazendo as classes corresponderem a seus plurais. Estudamos, na teoria da denotação, como ao predicado se associa um conceito-classe que, unido a uma série de palavras quantificadoras (“um”, “todo”, “algum”, etc.) passa a denotar objetos reunidos de uma certa forma. A frase denotativa “todos os homens”, por exemplo “denota uma coleção de indivíduos humanos ligados pela conjunção e, coleção cuja unidade, todavia, não possui a mesma integração de uma totalidade. A classe é, pois, essencialmente múltipla, sendo a classe nula e a classe una ficções matemàticamente úteis, determinadas por conceitos-classes, a que nenhuma entidade há de corresponder”[I 44].

No entanto, já o apêndice A dos Principles reformula esta teoria simplista. Russell se defrontara com o seguinte argumento de Frege que parecia comprovar a exclusividade do ponto de vista intensional: se a fôr uma classe de mais de um têrmo, e se a fôr idêntica à classe cujo único têrmo é a, então ser um têrmo de a é a mesma coisa do que ser um têrmo da classe cujo único têrmo é a, pois a é o único têrmo de a[I 45]. Tudo gira em tôrno da unidade da classe e da classe una; feita a identificação de ambas, surge imediatamente o paradoxo de atribuir uma multiplicação à unidade e vice-versa. Russell entrevê duas possibilidades para sua solução: 1) a coleção de mais do que um têrmo não é idêntica à coleção cujo único têrmo é a; 2) não há uma coleção de um têrmo no caso de uma coleção de muitos têrmos, mas a coleção é estritamente múltipla. O primeiro caminho é trilhado por Frege, que considera o percurso de valor uma única unidade formada pela passagem da equivalência à identidade, — o segundo é reafirmado pelo próprio Russell.

A primitiva teoria das classes obedecia a um princípio lógico, cuja formulação, contudo[I 46], não aparecia no corpo da obra. O princípio é o seguinte: uma pluralidade de têrmos não é um sujeito lógico quando um número é assertado dela; tais proposições não têm um sentido mas muitos — o que equivale a destruir a unidade visível do sujeito enquanto têrmo em proveito da multiplicidade de sua denotação. O argumento de Frege, porém, demanda uma redução em seu âmbito. “O sujeito de uma proposição pode não ser um têrmo singular, afirma Russell em seu apêndice contra Frege, mas pode essencialmente ser formado por múltiplos têrmos; êste é o caso de tôdas as proposições que assertam números além de 0 e 1. Mas os predicados, conceitos-classes ou relações que podem ocorrer nas proposições que possuem sujeitos plurais são diferentes (com algumas exceções) daqueles que podem ocorrer nas proposições que possuem têrmos singulares como sujeitos. Embora a classe seja múltipla e não una, há identidade e diversidade entre as classes, de sorte que as classes podem ser contadas como se fôssem unidades genuínas. Neste sentido podemos falar de uma classe e das classes que são membros de uma classe de classe. Um deve ser tomado, entretanto, como sendo algo diferente quando é assertado de uma classe e quando é assertado de um têrmo; há um sentido de um que é utilizável quando se refere a um têrmo e outro quando se refere a uma classe, embora haja também um têrmo geral aplicável a ambos os casos. A doutrina básica sôbre a qual tudo se assenta é que o sujeito de uma proposição pode ser plural e que tais sujeitos plurais são o que as classes significam quando possuem mais de um têrmo”[I 47]. Permanece a mesma exigência do têrmo-sujeito poder denotar uma multiplicidade de objetos, mas Russell agora reconhece a possibilidade de se tomar essa multiplicidade como uma unidade legítima do ponto de vista matemático, em que pêse à destruição da univocidade do sentido da palavra “um”. Só assim se evita o paradoxo das classes, pois na proposição “x pertence a x”, a unidade do primeiro x não é dita da mesma maneira do que a unidade do segundo.

Logo em seguida encontramos uma explicitação do próprio Russell: “conforme o ponto de vista defendido aqui será necessário, para cada variável, indicar se o campo de significação consiste em têrmos, classe, classe de classes e assim por diante”[I 48], o que implica uma estratificação dos objetos que prenuncia a teoria dos tipos. Em lugar da estratificação dos conceitos, defendida por Frege, temos agora uma estratificação dos objetos lógicos e, por conseguinte, a destruição da unidade postulada pelo têrmo sujeito. Dêsse modo, paulatinamente o problema da objetividade correspondente ao têrmo passa a vincular-se ao problema da edificação de um sistema formal, desvencilhando-se dos dados fornecidos pela intuição para ligar-se ao contexto lógico. Está aberto o caminho que desembocará na doutrina dos Principia, em que a classe e as constantes lógicas serão concebidas como símbolos incompletos cuja significação está na mais estreita dependência do sistema.

III — Alguns aspectos semânticos dos Principia.

No prefácio à segunda edição dos Principles, fazendo como de hábito o inventário dos caminhos percorridos por seu próprio pensamento, Russell comenta: “eu partilhava com Frege a crença na realidade platônica dos números que, na minha imaginação, povoavam o reino intemporal do Ser. Era uma fé confortável que mais tarde abandonei”[I 49]. Pouco a pouco vai reduzindo-se o número de objetos necessários para a construção da lógica e da matemática; e conforme se processa esta redução, palavras que anteriormente designavam um objeto autônomo, possuindo sentido completo, passam a designar e a significar na estrita dependência do contexto. O lema de Occam está em pleno funcionamento. Os Principles, ao definir o têrmo[I 50], assegurava a cada palavra certo sentido, transformando tudo o que pode ser objeto de pensamento ou ser contado como unidade num têrmo independente. Na doutrina posterior, todavia, êste princípio se torna falso; se tôda palavra contribui para o sentido da proposição, pois, se assim não fôsse, não seria pronunciada ou escrita, não precisa ipso facto possuir sentido[I 51]. Muitas vêzes a função da palavra se resume apenas em auxiliar a formação de um sentido que só vem a ser percebido numa totalidade mais ampla.

O passo mais decisivo nessa direção foi dado pelo importíssimo artigo, publicado em 1905, intitulado “On denoting”. Já observamos como a teoria da denotação é essencial para a compreensão da natureza da classe; é evidente que, ao chegar à primeira solução completa e satisfatória para o problema, tôda a teoria da significação e da verdade haveria de ser reformulada.

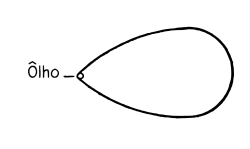

Antes de tudo, Russell estabelece a distinção entre acquaintance, saber das coisas tais como nos são apresentadas, e knowledge about, conhecimento obtido por frases denotativas tais como “a revolução da Terra em volta do Sol”, “o atual rei da Inglaterra”, etc. Os exemplos mostram sua importância: a denotação, denotando pela forma, estabelece uma ponte entre o conhecimento imediato e o mediato.

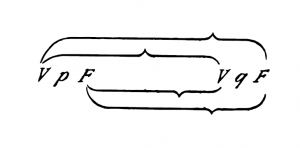

Toma, em seguida, três expressões fundamentais: 1) a noção de variável; 2) o símbolo C(x) que representa uma função proposicional em que x é variável; 3) a proposição “C(x) é sempre verdadeiro” da qual se deriva “C(x) é algumas vêzes verdadeiro”, equivalente a “Não é verdade que ‘C(x) é sempre falso’ é sempre verdadeiro”. Como se vê, trata de solucionar o problema da denotação, isto é, da correlação de certas expressões com seus significados, por meio das noções de falso e de verdadeiro. Dado isso, os quantificadores encontram desde logo sua interpretação:

C (todo) significa “C(x) é sempre verdadeiro”

C (nenhum) significa “‘C(x) é falso’ é sempre verdadeiro”

C (alguns) significa “É falso que ‘C(x) é falso’ é sempre verdadeiro”.

A solução mais inovadora, entretanto, aparece na redução do artigo “o”. A proposição “O pai de Carlos II foi executado” resolve-se em “Não é sempre falso de x que x gerou Carlos II e x foi executado e ‘se y gerou Carlos II, então y é idêntico a x’ é sempre verdadeiro”. Em outras palavras, devemos substituir a frase “o pai de Carlos II”, que na qualidade de sujeito poderia alimentar a ilusão de que constituiria um nome, por uma função proposicional “x gerou Carlos II”, para em seguida garantir a unicidade dêste x estabelecendo que, se um outro y também gerou Carlos II, então y é igual a x.

Esta interpretação das frases denotativas evita, primeiramente, atribuir a expressões tais como “o atual rei de França”, “o quadrado redondo”, ao aparecerem como sujeito, certa objetividade que deve logo ser negada quando se enuncia uma frase negativa: “O atual rei da França não existe”; resultado que òbviamente infringe o princípio de contradição. Além do mais, a despeito do caráter esdrúxulo da solução proposta, ela resolve todos os problemas com que se defrontava Frege, economizando ainda a distinção entre o sentido e a denotação e reduzindo o número de objetos primitivos necessários, na medida em que tais nomes complexos passam a ser interpretados como descrições. Por que isolar o sentido quando êsse sentido nunca vem designado a não ser pela denotação de uma expressão em que êle não surge como sentido? O princípio do terceiro excluído obriga a que ou “A é B” ou “A não é B” seja verdadeiro, de sorte que teremos “‘O atual rei de França é calvo’ é verdadeiro” ou “‘O atual rei de França não é calvo’ é verdadeiro”; mas se enumeramos tôdas as coisas calvas e tôdas as que não o são, por certo não encontraremos entre os membros dessas classes exclusivas o atual rei de França. Ora, basta traduzir a proposição conforme a solução proposta para que o paradoxo desapareça. Temos duas interpretações possíveis: 1) “É falso que haja uma entidade que agora é o atual rei de França e não é calvo”, que é evidentemente verdadeira; 2) “Existe uma entidade que é o atual rei de França e não é calvo”, òbviamente falsa. Na primeira, a descrição faz parte de uma proposição que por sua vez faz parte da proposição que se inicia com “É falso...”, sendo pois tomada numa ocorrência secundária; na segunda, a descrição se inscreve numa proposição autônoma, por conseguinte, numa ocorrência primária[I 52].

Ambas as soluções, a de Frege e a de Russell, conduzem, portanto, a resultados contrários ao senso comum e a intuições mobilizadas no ato de enunciar. Se uma descrição é um nome, a própria proposição declarativa se torna o nome de um valor de verdade; mas para que a proposição designe um fato, as descrições devem ser reduzidas a um complexo de funções proposicionais. Ou de um lado ou de outro a intuição se rompe, cedendo lugar à construção formal. É de notar que, do ponto de vista sintático, atualmente se consideram válidas as duas soluções; a eleição de uma delas só tem relevância, destarte, para a compreensão das relações entre a linguagem e o mundo.

Resta-nos finalmente examinar a questão dos paradoxos. É sabido que a solução evolui desde os Principles até os Principia, envolvendo delicados processos de cálculo, cuja análise escapa a nossos propósitos. Cabe-nos, entretanto, examinar certos pressupostos semânticos da teoria dos tipos que inegàvelmente estão na raiz da investigação de Wittgenstein.

Na base de todo paradoxo Russell descobre um círculo vicioso que sempre nasce quando se forma uma coleção que ao menos tem um de seus membros definido pela própria coleção. O conjunto de tôdas as proposições, por exemplo, deverá conter a proposição particular “Tôdas as proposições são verdadeiras ou falsas”, cujo sentido por sua vez envolve a totalidade das proposições. De um modo mais geral podemos dizer que surge um paradoxo quando uma função proposicional tem um argumento cujo sentido depende da função como um todo. E para evitá-lo, Russell passa a considerar tais totalidades como desprovidas de sentido. Daí o princípio chamado do círculo vicioso: tudo o que envolve a totalidade de uma coleção não deve pertencer a essa coleção[I 53].

Suas conseqüências são drásticas, em particular no que respeita às noções lógicas pròpriamente ditas. Tomemos como exemplo a proposição “p é falso” e consideremos o caso em que “Para todos os p, p é falso”. Esta última sentença é evidentemente falsa, de forma que teremos: “‘Para todos os p, p é falso’ é falso”, onde a expressão “Para todos os p, p é falso” é argumento da função “p é falso”. O princípio do círculo vicioso nos obriga a tomar esta última função “é falso” num sentido diferente da primeira função que aparece no interior do argumento. Isto nos leva a perceber que, paralelamente à sedimentação dos objetos em vários níveis, necessária para que se estabeleça a hierarquia dos tipos, ocorre uma sedimentação das noções lógicas: obtemos várias formas de falsidade, de verdade, assim como de todos os conectivos como “ou”, “e”, “se... então”, “não”, etc.

Importa considerar particularmente a primeira espécie de verdade e falsidade, pois implica uma teoria geral do juízo. “O universo é constituído de objetos que possuem várias qualidades e mantêm várias relações entre si. Alguns dos objetos que correm no universo são complexos. Quando um objeto é complexo, é constituído por partes inter-relacionadas. Consideremos um objeto composto de duas partes a e b mantendo entre si a relação R. O objeto complexo a–na–relação–R–com–b pode ser capaz de ser percebido, e quando é percebido, o é como um objeto. A atenção deve mostrar que é complexo; julgamos então que a e b estão na relação R. Tal juízo, derivado da percepção graças à mera atenção, pode ser chamado ‘juízo de percepção’. Êste juízo de percepção, considerado como uma ocorrência atual, é uma relação de quatro têrmos: a, b, R, e o percebedor. A percepção, ao contrário, é uma relação de dois têrmos: ‘a em relação R com b’ e o percebedor. Já que um objeto da percepção não pode deixar de ser algo, não podemos perceber ‘a–na–relação–R–com–b’ a não ser que a esteja na relação R com b. Assim sendo, um juízo de percepção, de acôrdo com a definição, deve ser verdadeiro. Isto não significa que, num juízo que nos parece ser de percepção, estejamos seguros de não incorrermos em êrro, pôsto que podemos errar ao pensar que nosso juízo foi derivado meramente da análise do que foi percebido. Mas se nosso juízo assim se derivou, então deve ser verdadeiro. De fato, podemos definir verdade sempre que se diga respeito a tais juízos, consistindo no fato de que há um complexo correspondendo ao pensamento discursivo que é o juízo. Isto é, ao julgarmos ‘a–em–relação–R–com–b’, nosso juízo é dito verdadeiro quando há o complexo ‘a–em–relação–R–com–b’ e dito falso quando isto não ocorre. Esta é a definição de verdade em relação a juízos dessa espécie”[I 54]. Dêsse modo, o juízo não tem um único objeto, a proposição, mas se defronta com objetos entrelaçados por uma relação em que o sujeito aparece como um dos têrmos. “Isto é vermelho”, por exemplo, se resolve em três têrmos: a mente, isto, e o vermelho — de modo que até mesmo uma proposição da forma sujeito-predicado se transforma numa relação. Nada mais natural assim do que considerar a proposição como um têrmo incompleto, cujo complemento se oculta na ação do sujeito. Tôda proposição se completa sòmente quando integra no seu sentido o ato de julgar[I 55].

Segue-se daí a determinação do complexo como todo objeto da forma “a–está–em–relação–R–com–b”, ou “a–tem–a–qualidade–q”, ou “a–ou–b–ou–c–estão–na–relação–S”, a saber, tudo o que ocorre no universo sem ser simples[I 56].

Cumpre finalmente mencionar a hierarquia das funções e das proposições. Examinemos mais de perto a primeira. O tipo lógico é considerado como a coleção dos argumentos para os quais uma função tem valor. Quando numa expressão surge uma variável aparente, o domínio dos valôres dessa variável forma o tipo. Além do mais, o próprio princípio do círculo vicioso pode ser expresso em têrmos de variáveis: tudo o que contém uma variável aparente não pode vir a ser valor dessa variável. Dado isso, a expressão que contém uma variável aparente deve ser de tipo superior àquêle que ordena os possíveis valôres da variável[I 57].

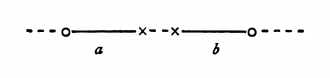

A hierarquia dos tipos segue-se imediatamente. As mais simples proposições desprovidas de variáveis são da forma: “Isto é vermelho”, “Sócrates é mortal”, etc., isto é, proposições predicativas que dizem respeito às coisas. Se substituímos essas coisas por variáveis obteremos funções proposicionais que, quando generalizadas, geram novas proposições. A essas funções ou a essas proposições generalizadas chamamos de primeira ordem; a totalidade dos argumentos da primeira constitui o primeiro tipo. As funções proposicionais operam pois como matrizes, sendo as da primeira ordem da seguinte forma: ϕ(x), ψ(x, y), χ(x, y, z...). Cumpre ainda estabelecer que as funções de primeira ordem que não contêm uma função como variável aparente são chamadas de funções predicativas.

Transformemos, em seguida, as funções de primeira ordem em variáveis. Pelo mesmo processo de generalização obteremos proposições em que funções surgem como variáveis aparentes, o que dá origem a proposições de segunda ordem cujos argumentos formam o segundo tipo lógico. E assim por diante.

Esta estratificação dos objetos não é paralela a uma estratificação das funções proposicionais. A primeira restrição provém do axioma da redutibilidade, axioma que se faz necessário ao funcionamento da teoria mas que, em virtude de seu caráter não-formal, foi recusado por grande parte dos lógicos contemporâneos que se ocuparam da questão. Afirma que, dada uma função proposicional de qualquer ordem, sempre existe uma função predicativa, formalmente equivalente à primeira — definindo-se equivalência formal pelo fato de ambas as proposições possuírem o mesmo valor de verdade. Um exemplo nos fará melhor compreender seu propósito. A proposição “Napoleão tem tôdas as qualidades que fazem um grande general” é de segunda ordem, pois toma como um todo as qualidades, os predicados, que fazem um grande general. Graças ao axioma, podemos afirmar que existe um predicado de Napoleão equivalente a essa função de segunda ordem. No caso, sua construção é fácil: a classe dos grandes generais é finita e podemos eleger de cada um de seus membros uma propriedade característica, por exemplo, a data de nascimento, e compor uma função complexa disjuntiva, vinculando tôdas as propriedades determinantes (x nasceu em tal data, ou y nasceu nesta outra data, ou...), função que por sua vez é de primeira ordem e tem Napoleão como um de seus argumentos[I 58].

A segunda restrição possui apenas caráter prático, mas, ligando-se à teoria das classes, tem importância considerável para a elaboração da teoria da verdade. Abandonando tôda preocupação ontológica, Russell chega finalmente a uma teoria das classes conseqüente, em que estas são tomadas como símbolos incompletos, exclusivamente definidos pelo uso, aparecendo como artifícios de natureza lingüística, mas que não devem necessàriamente denotar uma objetividade determinada.

O ponto de partida é uma definição precisa da extensionalidade. Já dissemos de passagem que duas funções são equivalentes quando possuem o mesmo valor de verdade e formalmente equivalentes quando são equivalentes para todos os seus argumentos possíveis. Assim é que “x é homem” é formalmente equivalente a “x é um bípede sem penas”. Além do mais, uma função de função é dita extensional quando seus valôres de verdade, para qualquer argumento, são os mesmos para qualquer argumento formalmente equivalente, isto é, f(ϕx) é uma função extensional de ϕx se, substituindo ϕx pela função formalmente equivalente ψx, f(ϕx) será equivalente a f(ψx). Exemplificando: a função “‘x é homem’ implica ‘x é mortal’” é uma função extensional da função “x é mortal”, pois se substituímos essa função por outra que lhe é formalmente equivalente, por exemplo, “x é um bípede sem penas”, os valôres de verdade da função total não são alterados. Em contraposição, dizemos que uma função de função é intensional quando não fôr extensional. É o que acontece, por exemplo, com a função “A acredita que ‘x é homem’ implica ‘x é mortal’”, porquanto A pode nunca ter considerado a possibilidade de que os bípedes sem penas possam ser mortais[I 59].

“Quando duas funções são formalmente equivalentes podemos dizer que têm a mesma extensão. Nessa definição, estamos concordando estritamente com o costume. Não admitimos, porém, que haja uma coisa tal como a extensão, apenas definimos a frase inteira ter a mesma extensão. Podemos então dizer que uma função extensional de uma função é aquela cuja verdade ou falsidade depende sòmente da extensão de seus argumentos. Neste caso, é conveniente encarar a proposição como concernindo à extensão. Já que as funções extensionais são muitas e importantes, é natural olhar a extensão como um objeto, chamado classe, que se supõe ser o sujeito de tôdas as sentenças equivalentes sôbre as várias funções formalmente equivalentes. Dêsse modo, se dissermos, por exemplo, há doze apóstolos, é natural tomar esta sentença como atribuindo a propriedade de ser doze a uma certa coleção de homens, nomeadamente daqueles que foram os apóstolos, ao invés de atribuir a propriedade de ser satisfeita por doze argumentos à função ‘x era um apóstolo’. Esta visão é encorajada pelo sentimento de que existe algo que é idêntico no caso de as duas funções ‘terem a mesma extensão’. Se, além do mais, tomarmos certos problemas simples como ‘quantas combinações é possível fazer com n coisas’ parece à primeira vista necessário que cada ‘combinação’ fôsse um objeto singular que pudesse ser contado como uno. Isto, no entanto, não é preciso de um ponto de vista técnico, e não vemos razão para supor que seja filosòficamente verdadeiro”[I 60].

Pretendendo mostrar a necessidade de um tratamento particular das funções extensionais, Russell estabelece uma fórmula para reduzir tôdas as funções a funções extensionais, processo que não convém examinar por aqui. Basta porém lembrar, primeiramente, que a função da função passa a ser substituída por uma função derivada que tem por argumento, em vez da função ϕx, a classe determinada por ela ou pelas outras funções formalmente equivalentes. Em segundo lugar, para que esta função derivada seja sempre significativa para argumentos de qualquer tipo é necessário e suficiente que o axioma da redutibilidade garanta a existência de uma função predicativa equivalente a ϕx, de sorte que a função derivada que tem as classes como argumentos não apenas substitui qualquer função por uma função extensional mas ainda remove pràticamente a necessidade de considerar as diferenças de tipo entre as funções cujos argumentos são do mesmo tipo. Esta conseqüência equivale a uma simplificação na hierarquia dos tipos, de sorte que tudo se passa como se não considerássemos senão funções predicativas[I 61].

Convém examinar essa doutrina à luz dos correspondentes textos de Frege. O ponto de partida é o mesmo: a passagem formal das funções para o substrato da identidade. Mas essa passagem tem agora o caráter prático, de conveniência, não respondendo a nenhum imperativo teórico. Além do mais, operando como função de função, ao invés da função de Frege, Russell mostra que importa apenas definir as condições de seu uso e da substituição de seus argumentos, sem dar a menor atenção a um possível substrato ontológico. Nessas condições, falar do objeto formado pela classe não é mais do que uma concessão ao uso corrente das expressões matemáticas e um artifício para facilitar o discurso: a função derivada que a introduz é definida de tal forma que sempre será possível substituir a objetividade inoportuna por uma expressão que se reporta a indivíduos. Em virtude dêsse caráter vicário da noção de classe, esta não pode estabelecer uma propriedade geral de uma função, não pode ter a espessura de um conceito de segunda ordem, como em Frege; se ela é propriedade, o é de uma coleção de objetos que, todavia, continuam a estar sob o signo da multiplicidade. Do ponto de vista do cálculo ambos os caminhos se equivalem, pois ambos terminam por garantir a definição de número cardinal como classe de classe (Russell) ou propriedade de uma propriedade (Frege). Sòmente, graças a uma astuciosa construção simbólica, a objetividade discutível da classe como unidade é excluída do campo dos legítimos problemas matemáticos. Mais uma vez o princípio de Occam devasta os objetos da ontologia formal, mais uma vez se reduz o número de objetos necessários e das frases cujo significado se dá no imediato.

IV — Os primeiros passos de Wittgenstein.

É conhecida a diversidade de interêsses do jovem Wittgenstein. Nos fins de 1911, porém, tendo lido os Principles of Mathematics, apaixona-se pela filosofia da matemática e decide abandonar de vez seus estudos de engenharia. Procura Frege em Iena que, segundo consta, o aconselha a trabalhar com Russell. Assim é que, no início do ano seguinte, se matricula na Universidade de Cambridge. Em pouco tempo se estabelece íntima colaboração entre o professor no apogeu de sua carreira filosófica e o aluno cujo gênio despertava numa súbita erupção; colaboração amiga, extremamente fértil para ambos, mas que não deixou de ser permeada de incidentes que desde logo demonstravam as diferenças profundas de temperamento filosófico. Já em março de 1913 Wittgenstein, de visita a Viena, escreve a Russell marcando sua posição: “(...) posso agora exprimir exatamente minha objeção à sua teoria do juízo: creio ser óbvio que da proposição ‘A julga que (digamos) a esteja na relação R com b’, se fôr corretamente analisada, as proposições ‘aRb . ∨ . aRb’ devem seguir diretamente, sem o emprêgo de qualquer outra premissa. Essa condição não é cumprida por sua teoria”[I 62]. Qual é o alcance dessa objeção? O que significa dizer que a compreensão de uma sentença implica em recorrer ao princípio do terceiro excluído? Uma explicação mais pormenorizada encontra-se nas “Notas sôbre a lógica”[I 63], série de observações redigidas em setembro de 1913, cuja cópia foi entregue ao próprio Russell. O exame das idéias fundamentais dessas notas revela uma polêmica explícita contra Frege e Russell e, em embrião, algumas das descobertas básicas posteriores. Com isto, o elo entre os três pensadores se faz sem solução de continuidade, de maneira a nos conduzir a apreender ao vivo o surgimento do Tractatus.

Depois de salientar o caráter descritivo da filosofia, depois de lembrar como esta se resolve em lógica e metafísica, Wittgenstein inicia o confronto com seus grandes mestres: “Frege diz ‘proposições são nomes’; Russell diz ‘proposições correspondem a complexos’. Ambos estão errados, sendo especialmente falsa a sentença ‘proposições são nomes de complexos’. Fatos não podem ser nomeados. A falsa assunção de que proposições são nomes nos conduz a acreditar que haja ‘objetos lógicos’, pois o sentido das proposições haveria de ser tais coisas”[I 64]. O horror à ontologia formal baliza a pergunta sôbre as relações que a linguagem mantém com o mundo. Que objetos poderiam ser aquêles a que corresponderiam as constantes lógicas? O pressuposto empirista eliminaria, pois, desde logo, a análise da proposição proposta por Frege, análise que transforma a verdade e a falsidade em objetos denotados pelas proposições. O que o leva, entretanto, a abandonar a solução de Russell? Não há dúvida de que introduzir a mente como parte constitutiva do sentido da proposição é uma brecha para o psicologismo, mas Wittgenstein por certo não se contentaria com argumentos de tal ordem geral e filosófica. A oposição, como veremos, nasce de questões técnicas, em particular da análise muito original das condições de inteligibilidade da proposição.

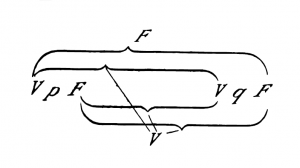

É um dado evidente e inquestionável que compreendemos uma proposição antes de precisarmos decidir a respeito de sua veracidade ou falsidade. O que isto significa do ponto de vista lógico? A resposta clássica distingue a proposição meramente enunciada da proposição assertada, a simples formulação do sentido, da aceitação de sua verdade ou de sua falsidade. Não há dúvida de que Wittgenstein também distingue (sense, Sinn) da denotação (meaning, Bedeutung), mas o que importa é explicitar as condições lógicas, estreitamente ligadas à problemática da verdade, ao invés de reafirmar a autonomia do sentido sem prover as condições de sua determinação. O que implica entendermos uma sentença antes de conhecermos sua verdade ou falsidade? Isto de um prisma essencialmente lógico, de suas próprias condições de verdade? “Nem o sentido nem a denotação de uma proposição são uma coisa. Essas palavras são símbolos incompletos. É claro que entendemos proposições sem conhecer se são verdadeiras ou falsas. Mas sòmente podemos conhecer a denotação de uma proposição quando sabemos se é verdadeira ou falsa. O que compreendemos é o sentido da proposição. Para compreender a proposição p não basta saber que p implica ‘p é verdadeiro’, devemos saber ainda que p implica ‘p é falso’. Isto mostra a bipolaridade da proposição. Compreendemos uma proposição se compreendemos seus constituintes e suas formas. Se conhecemos a denotação de ‘a’ e de ‘b’ e sabemos que ‘xRy’ significa para todos os x e y, então também compreendemos ‘aRb’. Compreendo a proposição ‘aRb’ quando sei que ou o fato aRb ou o fato não aRb corresponde a ela, mas isto não deve ser confundido com a falsa opinião de que compreendo ‘aRb’ quando sei que ‘aRb ou não aRb’ ocorre”[I 65].